El bar de la portuguesa: ‘prélude’

La autora de ‘La mala costumbre’ recuerda un local irrepetible de un Madrid casi olvidado

La fachada del bar de la portuguesa es como una cicatriz en la piel de la ciudad. El recuerdo de otro tiempo más sucio y más audaz que contrasta con las lisuras escandinavas de los locales que lo flanquean. Los azulejos bajo la amplia cristalera recuerdan a noches de manguerazos sobre el asfalto, colillas junto a las paredes y sexo rápido en los portales. Están desconchados, sin lustre, pero no falta ninguno, hay un orgullo como señorial que les asiste y no les permite sucumbir. Fueron de un color verdoso parecido al de los escarabajos, el sol y el tiempo los han vuelto ocres, pardos, deslucidos.

La cristalera, grande y rectangular, que comienza a medio metro del suelo y cubre casi por completo la altura de la fachada del bar, hasta el luminoso fundido, conserva restos de pintura que veinte o treinta años atrás anunciaba raciones de pulpo, bravas y calamares. Pintura roja, azul, blanca, como infantil. Me pregunto si quedará vivo alguno de aquellos pintores de rótulos, si no son ya ellos mismos restos craquelados de otro tiempo.

La puerta de acceso al bar es de aluminio y cristal, sin nada especial, me imagino tirando del pomo y casi la escucho chirriar con una nota grave al abrir, por dentro conserva la varilla oxidada sobre la que, hace años, colgaban unos visillos que duraron poco tiempo blancos, María, la dueña, tuvo que quitarlos enseguida, el humo del tabaco y el vapor graso que constituían la atmósfera del local los convirtieron pronto en un harapo amarillento. Si cierro los ojos alcanzo a verlos. Alcanzo a verlo todo. Alcanzo a ver un jirón flotante de mi propia vida.

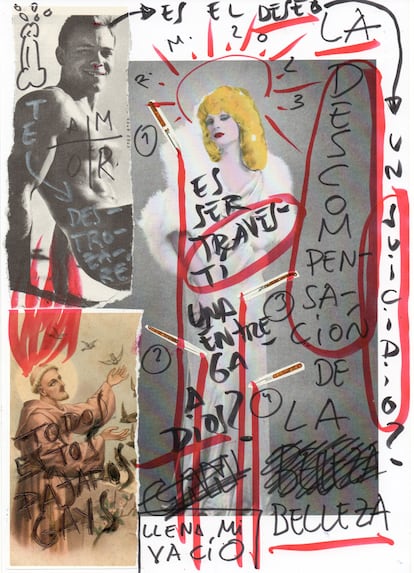

El espacio no daba para más que seis o siete mesas, con cuatro sillas cada una. Una columna central, incómoda y poco oportuna, atajaba la posibilidad de la amplitud. La recubrieron de espejos con la idea de hacerla invisible, de convertirla en luz, pero acabó siendo el tocador de las travestis que hacían la calle en Valverde, Ballesta y Desengaño, también en el nuestro, las adolescentes perdidas que nos maquillábamos antes de salir a buscar el amor y la atención de quien quisiera dárnoslo, las que hacíamos lo mismo que las profesionales pero sin cobrar y con mucha menos pericia. Allí se comía y se bebía de lado, siempre pendiente del espejo, la única mesa que estaba pegada a la columna era la más preciada por todas, permitía mirar de frente al propio reflejo y compaginar la cena con ponerse guapas. Nos movíamos alrededor de aquel poste tosco como peregrinas alrededor de la Kaaba, demasiado juntas, vanidosas, sumisas con las más furiosas y altivas con las más tímidas. Era un baile circular en torno a la búsqueda de la belleza. Éramos tan hermosas. Nuestros fantasmas siguen allí, los de todas, porque el bar de la portuguesa, ya vacío, es un espacio que solo tiene perspectiva de pasado, un preludio triste de Satie clavado en la ciudad, un paseo al amanecer, un silencio confortable y ebrio, una lágrima que no termina de caer, un hogarcito en ruinas que no permite ser otra cosa que lo que fue, un local cuyo carácter dificulta su venta.

Las paredes, apergaminadas, estaban cubiertas de fotos en blanco y negro con marcos baratos. Escenas de mar, de barcazas encalladas en playas viejas, de pescadores desconocidos, quemados por el sol, sosteniendo aperos, de mujeres sentadas en sillas de mimbre remendando redes; la portuguesa decía que eran sus antepasados, aunque ella ni siquiera era portuguesa, había nacido en la sierra, en Setenil de las Bodegas, con otro nombre. Todas necesitamos pertenecer a una genealogía maravillosa, y ella, que lloraba siempre que escuchaba a Carlos Cano, decidió ser hija del mar y llamarse María. Bendita sea donde quiera que esté.

La barra, a la izquierda del espacio si se miraba desde la puerta, era todo aluminio en la parte superior, sobre el que se acumulaban cañas a medio terminar, copas de anís vacías, platos de comida, primero rebañados, y después cubiertos de colillas y ceniza. Si alguna vez hubo vitrinas para proteger los aperitivos y las raciones, yo no las recuerdo. El marido de María, Paco “el mudo”, hacía las cuentas con una tiza sobre la misma barra, vistas desde el otro lado eran un galimatías de polvo blanco, pero él parecía apañarse con el sistema, nadie se quejó jamás, tampoco nos hubiera oído de hacerlo. Era un hombre calmado, que nos observaba con ternura, si le lanzábamos una miradita esquinada mientras nos pintábamos los labios le hacíamos sonreír, más como un padre que como un hombre al acecho, me gustaba pensar que llevábamos una luz coqueta y estruendosa a su mundo de silencio.

La pared de detrás de la barra estaba atestada de estanterías con botellas, figuritas religiosas, postales viejas, azulejos con refranes groseros, cosas así. Estaba recubierta por una lámina de falso sapeli, que trataba de darle cierta elegancia al bar pero solamente lo oscurecía. Hacia el final de la misma, casi en la esquina, se abría un vano que daba paso a una cocina pequeña, una cortina de cadenas lo cubría de forma raquítica, nunca vimos aquellos fogones, era como la sacristía de María y Paco, un espacio que nos estaba vedado.

Nunca en un bar se escucharon tantos tacones repicando por el suelo, agujereando servilletas sucias y haciendo crujir migas de pan. El baño de las mujeres siempre estaba limpio y bien iluminado, “para las chicas”, decía María. De cuántas travestis caben frente a un lavabo o en el habitáculo de un retrete de taberna, la física quizá no tenga la respuesta, pero nosotras sí, y eran infinitas. El baño de los hombres estaba descuidado, a veces era lugar de encuentro de maricas mayores, a las que el cruising al aire libre se les hacía ya duro. Nos gustaba adivinar qué hombres de los que estaban sentados en las mesas o acodados en la barra iban a entrar al baño, quién se iba a emparejar con quién, era bonito ese campo estrecho de aire al que las miradas sembraban de flores con un deseo anhelante. Los viejos que buscaban a otros viejos me parecían extrañamente inocentes, la sordidez era un concepto que no tenía cabida en aquel bar, estábamos allí fuera de un mundo y dentro de otro, uno propio, divertido y nostálgico, de criaturas que solo querían reconocerse, protegerse e invocar alguna clase de amor.

Miro el interior del local desde fuera, tratando de evitar el cartel de la inmobiliaria. En el pecho me resuena una verbena lejana, como un carrusel fantasmal y maravilloso que está teniendo lugar muy cerca de mí pero en otro plano. Pienso en qué negocio terminará ocupando ese espacio, en que no hay capas de pintura suficientes para convertir el bar de la portuguesa, cuadrado, estrecho, lleno de humo e incómodo, en otra cosa que en sí mismo. Imagino toda una energía travesti, marica, descarada, enmoheciendo la tarima flotante, arañando los mostradores lisos y blancos, fundiendo las luces cálidas, amargando los futuros cafés a cuatro euros y llevando un calor salvaje a las entrepiernas de quienes pasen por allí, hasta que terminen perdiendo la cabeza y la vergüenza con desconocidos en los limpísimos baños mixtos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.