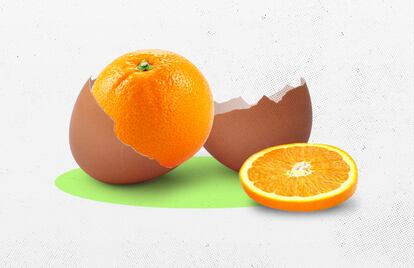

La tortilla de patatas sin huevos y sin patatas, que se hace con naranja (y está buena)

Ni miento ni exagero cuando digo que esa tortilla es mejor que algunas de las peores tortillas de patatas que he comido

En vacaciones tengo tiempo de hacer todas esas cosas para las que a veces, sumida en la vorágine del día a día, me cuesta hacer hueco. Esto explica que me pusiese el otro día a mondar naranjas fuera de temporada.

El pasado mes de mayo se publicó Las recetas del hambre (Ed. Crítica), un libro de cocina imprescindible que es un puñetazo en el estómago y que viene acompañado de un prólogo maravilloso de Ana Vega que empieza con “Este es el libro de cocina que nadie quiso escribir”. Es un libro de cocinar cuando no hay comida, y en él, sus autores, David Conde Caballero y Lorenzo Mariano Juárez, ambos doctores en antropología, consiguen dibujar la gastronomía de las mesas de la escasez durante los años más duros de la posguerra, tiempo de silencio y rugir de tripas.

En lo que a cocina respecta, ni la boca está (sólo) para hablar, ni las manos para escribir. La cocina, si no se hace, si no se le infunde vida, se convierte en una reliquia, en una pieza de museo, en una compilación de recuerdos pintorescos guardados como postales. Las recetas, digo yo, están para ser cocinadas. Es por esto que me decidí por una de las propuestas del libro y me puse manos a la obra.

La receta que elegí es la de tortilla de patatas sin patatas ni huevo o lo que su autor, Ignasi Domènech, bautizó como “tortilla de guerra”. Él la inventó y la incluyó en su magnífico Cocina de recursos (1940, Quintilla, Cardona y Cía.), un libro escrito con la pluma agarrada en el puño prieto y los labios blancos de frustración por quien fue uno de los más grandes cocineros europeos de su tiempo, discípulo de Escoffier, chef de los más fastuosos banquetes de los años previos a la debacle y al racionamiento.

La tortilla de guerra es un grito de dignidad que empieza con tres naranjas, a las cuales hay que retirar primero la fina capa de piel ambarina para dejar al descubierto el albedo que, separado de la pulpa y remojado durante dos o tres horas, perderá el amargor y el aroma del cítrico y se convertirá, cortado a daditos, en patatas simuladas. Pochadas en una sartén, acompañadas de cebolla, ellas serán el relleno de la tortilla.

La receta sigue en un plato hondo donde se habrá restregado un diente de ajo. Allí, cuatro cucharadas de harina, ocho de agua y una cucharadita de bicarbonato se convertirán en falso huevo. Cuando la hagan —¡háganla!—, presten atención a que la pasta quede más líquida que espesa; tiene que parecerse más a una base de crep que a una bechamel caliente. Las dos elaboraciones mezcladas, sazonadas con sal y pimienta blanca, se encontrarán en una sartén caliente, donde darán una tortilla de patatas sin patatas y sin huevo. A la vista, es esplendorosa. Al sostenerla en el plato, por unos segundos, el viaje en el tiempo se siente en la piel como el atravesar una cortina de plástico.

Cogí cuchillo y tenedor, me la llevé a la mesa, me senté y me dije: “Bueno. Ahora es cuando entra en juego eso de que a buena hambre no hay pan duro”, y me decidí a probarla, más por una cuestión de respeto que por fe ninguna en que pudiese estar, efectivamente, rica. Me aventuré a compartir este momento en vídeo en Instagram, así que, a la vista de todos, está el cómo me cambió la cara al meterme el primer trozo en la boca. ¡No sabe a naranja!, ¡no está seca ni gomosa! El reborde dorado de los trocitos de cebolla, el recuerdo de ese diente de ajo frotado contra el plato y la textura de patata vieja de esos daditos esponjosos hicieron aparecer en ese círculo dorado sin huevos ni tubérculos puesto encima de un plato, como si de uno de esos libros que teníamos cuando éramos pequeños se tratara —esos que hacían aparecer imágenes en tres dimensiones al sacudirlos torciendo la vista—, lo que es una tortilla de patatas en nuestro imaginario colectivo.

Al rato, salió el primer listo (de unos cuantos) en los comentarios de la susodicha red social: “Si no lleva huevo no es tortilla” (léase “si ni llivi hiivi ni is tirtilli”).

Esta receta es del año 1940, un tiempo en el que había quien roía geranios para no morirse. Quizá, habría sido óptimo a nivel económico, simplemente, comer directamente las cuatro cucharadas de harina, y masticar y engullir las pieles de las naranjas, que en el pasado habrían sido comida para los cerdos. Decidir invertir combustible, un recurso escaso, y tiempo en transformar esos ingredientes en algo que recordase tiempos mejores es un acto de dignidad, una reivindicación de la propia humanidad, una no-renuncia al placer, un envolverse en un manto de cultura, un “no somos cerdos, somos seres humanos” alto y claro.

Ni miento ni exagero cuando digo que esa tortilla es mejor que algunas de las peores tortillas de patatas que he comido. Para desmentirme tendrán que cocinarla y probarla. Así, pase lo que pase, ganamos todos.

La receta de la tortilla de guerra es, rotundamente, la de una de tortilla de patatas, y la definición de lo que significa cocinar.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.