Luces y sombras de Juan Carlos I, el rey repudiado en su propio aniversario

El “crédito” que Carrillo concedió en 1977 a uno de los pilotos de la Transición se agotó en 2014 tras un periodo de sobreprotección colectiva

La ausencia este viernes del protagonista de una efeméride de números redondos, el 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía en España, da cuenta de que en el balance del reinado de Juan Carlos I, la propia Casa del Rey, organizadora del acto conmemorativo en el Palacio Real, ve más en el debe que en el haber. El que hace medio siglo fue proclamado Monarca no fue invitado al evento oficial —sí a una comida privada en el Pardo— y vive desde 2020 en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, a 7.500 kilómetros del país sobre el que reinó durante 39 años. Allí se mudó, según él mismo explicó, para no seguir dañando la imagen de la Monarquía con “la repercusión pública” de “ciertos acontecimientos” de su “vida privada”. Hoy, sin embargo, habla de “caza de brujas” y “expatriación forzosa”. Lo hace en unas memorias que decidió escribir en contra del criterio de su hijo, Felipe VI, quien solo logró atrasar su publicación en España hasta el próximo 3 de diciembre, pasado el aniversario, pero de las que medios de comunicación como este ya han dado cuenta después de que se pusieran a la venta en Francia.

Probablemente, Juan Carlos de Borbón, de 87 años, nunca pensó que, si llegaba a ver el 50 aniversario de la monarquía en España fuera a ser por la televisión. Tampoco creyó que renunciaría al trono —“los reyes se mueren, no abdican”, le oían decir en su entorno— pero lo hizo el 2 de junio de 2014, ya muy desgastado por una sucesión de escándalos que pronto trascenderían su vida privada. Este es un repaso a las luces y sombras de su reinado, dividido en tres grandes etapas: la Transición; las rentas del 23-F y la sobreprotección, y el fin del llamado juancarlismo.

Primera etapa: el piloto y el copiloto del cambio

Cuando Franco le nombró “sucesor a título de rey”, en 1968, rompió la línea dinástica, ya que no se fiaba del padre de don Juan Carlos por sus “tendencias liberales”, como relata Paul Preston en la biografía del dictador. El hispanista también recoge cómo don Juan llegó a obligar a su hijo a devolverle la placa de Príncipe de Asturias, es decir, de heredero, y tardó casi una década, hasta junio de 1977, ya convocadas las elecciones generales, en ceder sus derechos dinásticos a quien había sido proclamado Rey en 1975.

El entonces jefe de Estado más joven de Europa (37 años) heredó los poderes del dictador, a los que renunció casi tres años después: “Gobernar 30 meses para poder reinar 30 años”, resumía José Manuel García- Margallo, ministro de Exteriores con Mariano Rajoy. La Transición comienza, en realidad, con la dimisión como presidente de Carlos Arias Navarro, quien pretendía continuar la dictadura sin Franco, y al que el Rey había confirmado en el puesto hasta que se decidió por Adolfo Suárez, que entonces parecía un producto del franquismo —era ministro secretario general del Movimiento— como sustituto en julio de 1976. En enero de 1977 entró en vigor la Ley para la Reforma Política, en abril fue legalizado el PCE; en junio se celebraron elecciones democráticas. Ambos se convirtieron en piloto y copiloto del cambio, aunque personalidades de aquella época difieren sobre quién ocupaba cada puesto. Nicolás Sartorius, cofundador de CCOO y exdiputado del PCE e IU, cree que el coche lo conducía Suárez. En su biografía sobre Juan Carlos I, Fernando Ónega, jefe de prensa del expresidente y autor del célebre eslogan electoral del “puedo prometer y prometo”, lo describe así: “Suárez puso la inteligencia práctica, la osadía y la ambición. El Rey aportó el respaldo, el empuje, el control de los militares levantiscos y el seguimiento exigente de los avances legales”. La historiadora Laurence Debray, que ha escrito con el rey emérito sus recientes memorias, lo define, tras un capítulo de “agobios y tanteos”, como el “director de orquesta” de la “reconciliación nacional”. Ramón Jáuregui, ministro de la presidencia del segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cree que “la elección de Suárez por parte del Rey para que pilotara el cambio fue determinante para avanzar hacia la democracia”, pero destaca que “la movilización ciudadana hacía aquel proceso irreversible”, es decir, que el coche lo empujaba, también, una sociedad ávida de cambio.

En el debate constitucional para elegir el modelo de Estado, Santiago Carrillo, líder del PCE —que votó a favor de la monarquía—, defendía así a don Juan Carlos: “Abrimos un crédito de confianza a un hombre joven que da muestras de identificarse más con la España de hoy que con la del pasado”. Había nacido el juancarlismo. Años después, Felipe González, primer presidente del PSOE —que se abstuvo en aquella votación, con cinco diputados díscolos que votaron en contra de la Monarquía—, explicaba el fenómeno en el libro El futuro no es lo que era (2001): “No sabemos si este país ha aceptado o no la Monarquía, lo único que sabemos es que hasta ahora ha aceptado de buena gana a Juan Carlos, que goza del mayor consenso imaginable”.

Con el tiempo, don Juan Carlos se distanció del piloto o copiloto del cambio, que terminó presentando su dimisión el 29 de enero de 1981. En los interrogatorios a los golpistas del 23-F a los que este periódico accedió en 2021, Milans del Bosch explicó que cuando se reunieron el 10 de enero de 1981, el general Armada “dijo que el Rey estaba ya harto de Suárez y que estaba viendo la posibilidad de cambiarlo como presidente”. Armada llevaba desde 1955 junto a don Juan Carlos, del que había sido preceptor, y culpaba a Suárez de su relevo como secretario del Monarca. La dimisión, en todo caso, no frenó el golpe. El teniente coronel Antonio Tejero relató en los interrogatorios incluidos en el sumario judicial del 23-F que Armada le dijo que una vez que irrumpieran en el Congreso “el grito debía ser ‘¡Viva el Rey! ¡Viva España!’ y que en todo momento debía hacer saber a los diputados" que estaban “a las órdenes del Rey”.

A la 1.15 de la madrugada del 24 de febrero, casi siete horas después de la entrada a tiros en el Congreso, TVE emitió un mensaje que Juan Carlos I había grabado, vestido con el uniforme de Capitán General del Ejército, en La Zarzuela. “Para evitar cualquier posible confusión”, dijo, “confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la junta de jefes de Estado mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. La Corona no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum”, añadió. “Juan Carlos I”, declaraba a EL PAÍS en 2008 Andrés Casinello, exjefe del CESID (precedente del CNI), “se ha ganado dos veces los garbanzos: una dirigiendo la Transición y otra el 23-F”. El juancarlismo se asentaba. Armada, al que el Supremo elevó la pena de prisión a 30 años por la intentona golpista, fue indultado y quedó en libertad en 1988. El Supremo alegó, entre otros, motivos de salud. El rey Juan Carlos firmó la propuesta de la medida de gracia el día antes de Nochebuena. Armada falleció en diciembre de 2013, a los 93 años.

Las rentas del 23-F y la sobreprotección

La cadena británica ITV decidió que 1992 era “el año de España” como anfitriona de los Juegos Olímpicos y de la Expo de Sevilla y que el rey Juan Carlos era el responsable “de gran parte del prestigio internacional” que había ganado el país. La Zarzuela aceptó que la periodista Selina Scott acompañara y entrevistara al Rey durante varios días. El resultado final, de 48 minutos, afianzó la imagen del Monarca campechano que se escapaba en Harley Davidson y socorría en la carretera a un conductor que se había quedado sin gasolina; comía patatas fritas con la mano en un restaurante al aire libre en Mallorca y lamentaba tener solo dos manos para estrechar las de todos los que le esperaban para dársela en cualquier sitio. “Tiene un fino sentido de lo que los españoles esperan de él (...) La monarquía española encaja perfectamente con su pueblo...”, afirmaba la narradora en el documental.

Tres décadas después, con Juan Carlos fuera del trono —conocida ya la donación a su examante Corina Larsen de 65 millones de euros que le había regalado el rey de Arabia Saudí y tras un goteo de informaciones sobre cuentas en paraísos fiscales y cantidades millonarias esquilmadas a la Hacienda pública—, se hizo viral un fragmento de la entrevista en la que Scott le preguntaba si había intentado librarse del fisco. “Es importante que un rey pague impuestos como todos los españoles. Si no, tendría que pagar las consecuencias. La gente diría que recibo un trato especial”, replicó él en 1992.

“El recuerdo de nuestra historia fratricida”, recuerda Jáuregui, “era muy fuerte y entre 1975 y 1982 hubo 630 asesinatos cometidos por ETA, la represión policial, grupos de extrema derecha y de extrema izquierda. En ese contexto, nos hicimos juancarlistas porque el Rey no obstaculizó el proceso hacia la democracia. Pero esa especie de deuda social con él se fue mitificando y Juan Carlos I, que, además, era simpático, se convirtió en un icono social. Él se lo tomó como un permiso para llevar una vida no ejemplar”.

El miedo a retroceder, que se había hecho patente el 23-F, y el indudable don de gentes de don Juan Carlos, capaz de desatascar un conflicto puntual con el rey de Marruecos o de meterse en el bolsillo, por ejemplo, a un sij con turbante que reía a grandes carcajadas a los cinco minutos de estrecharle la mano en un viaje para apoyar a empresarios españoles, favorecieron lo que ministros de distintos partidos consultados por este periódico conciben como una sobreprotección del Monarca que, a la larga, terminó perjudicándole. “Le convertimos en un héroe”, explica un exdirigente popular, “y eso le hizo perder el sentido de la realidad y tener una sensación de impunidad absoluta, creerse intocable”.

El declive

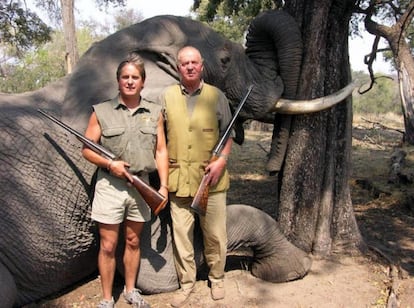

El “crédito” a Juan Carlos I del que hablaba Carrillo en 1977 empezó a agotarse en abril de 2012 en Botsuana, cuando el país descubrió que su rey campechano y primer embajador de España se había roto la cadera en una inoportuna cacería de elefantes junto a su amante mientras la prima de riesgo estaba por las nubes y poco después de decir que el paro juvenil le quitaba el sueño. Ni era su primer safari ni Larsen la primera mujer, pero aquello iba a marcar, como descubrió pronto la Casa del Rey, “un antes y un después”. Un percance —se cayó y se rompió la cadera— impidió que, como había ocurrido en otras ocasiones, la opinión pública no se enterase de la escapada. La Zarzuela barajó todas las opciones, incluida la de ocultar lo ocurrido, pero a las 9.30 del 14 de abril de 2012, 81º aniversario de la II República, informó de que don Juan Carlos había sido operado de urgencia tras sufrir un accidente en un safari. El viaje para matar elefantes, con un coste de más de 40.000 euros, lo había pagado Mohamed Eyad Kayali, asesor de la familia real saudí que en 2016 aparecería en los Papeles de Panamá como apoderado en 15 sociedades offshore. El enfado del país, entonces al borde del rescate, era directamente proporcional a la distancia a la que se encontraba entonces su rey, y tras consultar a varias personas de su confianza, don Juan Carlos entendió que era necesario un gesto. Su equipo dedicó varias horas a elaborar un discurso de solo 11 palabras: “Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”.

El juancarlismo —de su pregunta “¿por qué no te callas?” a Hugo Chávez en la cumbre iberoamericana de 2007 se habían hecho politonos y hasta camisetas— empezó a diluirse a gran velocidad, como reflejaban las encuestas que la Casa del Rey encargaba en secreto. La Zarzuela puso en marcha una campaña de gestos para tratar de contrarrestar el efecto corrosivo del goteo de titulares del caso Nóos, que terminó con el ingreso en prisión del entonces yerno de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin, condenado en 2017 a seis años de cárcel por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos fiscales. Pero a menudo, las iniciativas para tratar de frenar el desgaste tenían un efecto contrario al perseguido. Así, se publicaron por primera vez las cuentas de la institución, lo que sirvió para recordar que no se conocía el patrimonio personal del Monarca. Y don Juan Carlos renunció al Fortuna, un yate de 18 millones de euros que costaba 20.000 euros arrancar, lo que hacía inevitable recuperar la historia del barco —un regalo pagado a escote por 25 empresarios y el Gobierno balear— y preguntarse por otros obsequios similares.

Desaparecido el temor al ruido de sables, consolidada la democracia y su consecuente demanda de mayor transparencia, empezaron a aflorar los titulares sobre la falta de ejemplaridad del Monarca. Y de la vida privada, es decir, las amantes y las amistades peligrosas de Juan Carlos I —Mario Conde, Javier de la Rosa, Manuel Prado y Colón de Carvajal, todos ellos encarcelados— se pasó al análisis de sus cuentas y patrimonio. En junio de 2014, abdicó en favor de su hijo, quien, en 2020 renunció a su herencia —en una institución donde esa palabra es parte de su esencia— y le retiró la asignación de dinero público, que entonces ascendía a 194.232 euros anuales.

Tras la abdicación y la mudanza de don Juan Carlos a Abu Dabi, ministros de distintos Gobiernos que compartieron con él actos y viajes admitían en este periódico un fallo colectivo en el control de la jefatura del Estado y apuntaban algunos de los posibles motivos de la conducta del emérito. Todos sitúan a Sabino Fernández Campo como el jefe de la Casa del Rey que más se enfrentó a don Juan Carlos, y uno de ellos relataba una anécdota que define el carácter del antiguo Monarca: “Le tenía miedo porque le decía las cosas. Y mucho respeto. No se atrevía a cesarle, pero quería alguien más dócil, así que un día le invitó a cenar en Horcher y en medio de la cena dijo: ‘Sofía, no sabes el disgusto que me ha dado Sabino. Dice que está muy cansado y lo deja’. Era mentira que le hubiera dicho nada, pero Sabino, que era militar y muy respetuoso, lo dejó”.

Otro exministro del PP apuntaba a la singular relación de don Juan Carlos con el dinero por las “penurias” de su infancia — en el documental de 1992 confesó que de pequeño su madre tuvo que vender joyas para poder pagar la casa en la que vivían exiliados en Roma—, y el “pánico” a que volviera a suceder. “Puso de beneficiario a su hijo y hablamos de cantidades muy superiores a la capacidad de gasto. Había una causa que trascendía, el miedo a exiliarse de nuevo”.

Para Jáuregui, no obstante, la frase de sus memorias en las que don Juan Carlos se queja de ser “el único español que no cobra pensión después de casi 40 años de servicio”, revela hasta qué punto el rey emérito es “incapaz de admitir la censura social por lo que hizo”. “La abdicación”, añade, “se produjo porque estábamos a las puertas de los escándalos. Ha perdido todo lo que ganó, y no hay reivindicación posible. He lesionado gravemente uno de los grandes méritos del pacto de la Transición, que fue la decisión de la oposición de anteponer la restauración democrática a la republicana. Y aquí fallamos todos. La deferencia de los Gobiernos, más los de izquierda que los de la derecha, con él, fue excesiva. Le consentimos demasiado. El ejemplo que mejor representa ese daño es la decisión durísima de su hijo de no invitarle al aniversario de la reinstauración de la monarquía, pero es que el país ya no le quiere. Dicho eso, yo deseo que don Juan Carlos regularice su situación fiscal y vuelva a España. Que muriera fuera de su país sería una anomalía indeseable”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.