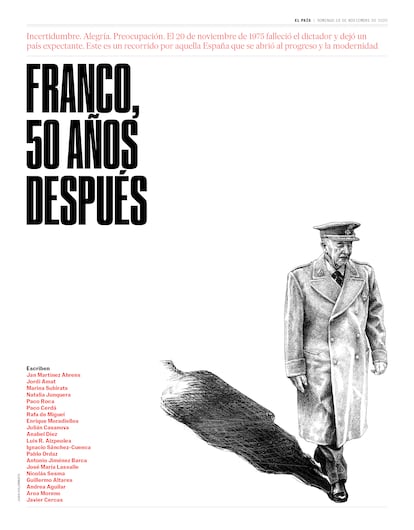

Franco en la era de las noticias falsas

Un creciente revisionismo histórico busca reescribir el relato de la dictadura y relativizar sus crímenes

Entre 1973 y 1975, en los violentos estertores del franquismo, el historiador británico Ronald Fraser viajó por España para recoger testimonios de la Guerra Civil y la posguerra, como si intuyese que iba a llegar un tiempo en que la memoria se convertiría en un campo de batalla en un país cada vez más dividido. Durante toda la investigación pensó que, al final, se metería en un lío con la policía porque no dejaba de ser un extranjero que hacía demasiadas preguntas. Cada vez que terminaba una cinta con los recuerdos de testigos, la enviaba a Francia por temor a que se la incautasen. Pero, milagrosamente, pudo trabajar sin ser molestado y, tras la muerte del dictador, publicó un libro que gana importancia con los años, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española (Crítica, traducción de Jordi Beltrán).

El título, tomado de unos versos escritos por el poeta Luis Cernuda tras un encuentro en San Francisco con un antiguo brigadista (“Recuérdalo tú y recuérdalo a otros / Cuando asqueados de la bajeza humana / Cuando iracundos de la dureza humana / Este hombre solo, este acto solo, esta fe sola / Recuérdalo tú y recuérdalo a otros”), reflejaba la voluntad de asomarse con honradez y rigor al abismo de la historia de España, una intención que se prolongó hasta el siglo XXI. La ley de amnistía se puede criticar desde el presente, que nunca se juzgasen los crímenes de lesa humanidad puede resultar chocante, pero fue una ley pedida sobre todo por la izquierda y, como demostró el 23-F, el camino para llegar a una democracia plena era estrecho y peligroso.

Pero esa ley no implicó un pacto de olvido, muchos historiadores se esforzaron en tratar de conocer el pasado más cruel del siglo XX, una labor que implicó también a la derecha democrática (aunque las fosas siguieron enterradas bajo un manto de silencio hasta el siglo XXI). La idea de que la dictadura franquista fue, efectivamente, una dictadura y que los crímenes de un lado no borraban ni justificaban los del otro era ampliamente reconocida. Ian Gibson, biógrafo de Federico García Lorca, de una indudable sensibilidad izquierdista, publicó en los años ochenta un libro sobre la matanza de Paracuellos, perpetrada en los primeros meses de la guerra en Madrid por milicianos anarquistas y comunistas. Decir que la violencia republicana se olvidó durante la Transición es una mentira, una de tantas construidas durante los últimos años. Lo que sí es cierto es que esas víctimas, caídas por Dios y por la Patria, habían sido conmemoradas durante 40 años, aunque fuera por un Estado autoritario, y lo siguieron siendo desde 1987 y hasta nuestros días por una Iglesia católica que se encargó de beatificarlas sin que nadie le reprochara estar reabriendo heridas. Entre tanto, las víctimas republicanas permanecían sometidas a lo que el dibujante Miguel Gallardo llamó “un largo silencio” en un libro sobre su padre, un oficial republicano, o estaban indignamente tiradas en las fosas del olvido.

Entre los padres de la Constitución se encontraba un exministro franquista, Manuel Fraga que, sin embargo, aceptó poner su rúbrica en un texto legal que devolvía a los españoles las libertades perdidas desde la Segunda República, incluso en asuntos entonces tan delicados como la autonomía del País Vasco y Cataluña —aunque luego en el debate constitucional Fraga se opuso al concepto de nación, pero no tenía votos suficientes para frenarlo—, el control por parte de civiles del Ejército o la educación pública y no confesional. El 20 de noviembre de 2002, el Congreso aprobó por unanimidad, con los votos del PP, una condena del golpe de Estado de 1936, hizo un “reconocimiento moral” a quienes “padecieron la represión de la dictadura franquista” y prometió ayudas para reabrir las fosas comunes. Veintitrés años después, ese consenso ha saltado por los aires.

Historiadores (un término muy generoso para definir a manipuladores profesionales que solo escogen lo que les interesa de los hechos y que pretenden utilizar el pasado, no conocerlo), periodistas (otro término muy generoso) o políticos obsesionados con dividir a la sociedad comenzaron a cambiar el pasado cada vez con mayor intensidad. La necesidad de reparación por parte de los familiares de las víctimas todavía desaparecidas se convirtió en rencor y en reabrir las heridas del pasado (como si pudieran cerrarse sin conocimiento y reparación); la Segunda República en un momento de violencia atroz que justificaba una intervención militar que buscaba restaurar el orden, no subvertirlo; y la despiadada y cruel represión de la posguerra en una justicia severa, pero justicia al fin y al cabo, porque —según esta versión negacionista— la mayoría de los fusilados tenían delitos de sangre.

Se trata de una estrategia que no pretende negar los crímenes franquistas, sino minimizarlos, rozando casi la justificación —sin caer en ella—. No estuvo bien fusilar a las Trece Rosas, sin duda, pero tampoco eran totalmente inocentes y las posguerras ya sabemos cómo son. Franco, que no hubiese ganado la guerra sin la ayuda de Hitler y Mussolini y que solo se distanció de las potencias del Eje cuando se dio cuenta de que su derrota era inevitable, se convierte en un salvador de judíos durante el Holocausto, cuando se había destituido a los cónsules de Burdeos y Tesalónica por haber “servido a los intereses de la judería” y nada se hizo por los republicanos internados en los campos de nazis. Realidades que intentaron maquillarse gracias a la valentía de Ángel Sanz Briz —que salvó a miles de judíos en Budapest—, al que no se le permitió recibir el título de Justo entre las Naciones por parte de Israel. Las fotos de las calles de Madrid llenas de banderas nazis durante los primeros años del franquismo se convierten en incómodos documentos de un pasado que, al parecer, no tuvo lugar.

También existe una estrategia de disociación: separar al Franco militar, héroe de la guerra de Marruecos y encargado por la República de acabar con la rebelión de Asturias, del Franco dictador. Es interesante que en Francia se haya puesto en marcha una operación similar para blanquear al régimen de Vichy, con una diferenciación del Pétain héroe de la Gran Guerra y el Pétain dictador, y argumentos tan peregrinos, racistas y peligrosos como sostener que el régimen colaboracionista deportó a los judíos extranjeros (aunque llevasen varias generaciones en Francia); pero salvó a los franceses.

Los demonios empezaron en 1931, no en 1936, la Guerra Civil salvó a España de ser un satélite de Stalin y, tras unos años un poco duros, el franquismo pasó a ser una dictablanda con la creación de una clase media en un ambiente de seguridad, con un sistema de salud pública. Mejor no recordar las torturas de Antonio González Pacheco Billy el Niño en la antigua Dirección General de Seguridad, hoy sede de la Comunidad de Madrid, ni a los presos políticos con ninguna placa no sea que se rompa el hechizo que convierte una dictadura fascista en una versión autoritaria del estado de bienestar nórdico.

Lo más grave es que todas estas patrañas no solo miran al pasado, sino también al futuro, porque su intensificación coincide con el crecimiento de un partido ultraderechista obsesionado con borrar las leyes de memoria democrática. Si el franquismo no era una dictadura, si Franco dio a los españoles paz y seguridad —y encima les ahorró las incomodidades de una jornada electoral— ¿qué nos impide adoptar alguna de sus cosas buenas? Al fin y al cabo, como sostuvo Elon Musk durante la campaña electoral alemana en la que apoyó a los ultras de AFD, Hitler era malo porque fue un comunista. Puede parecer ridículo, como una viñeta de Martínez el Facha, pero forma parte de una ofensiva en la que nos podemos jugar una parte de las libertades recuperadas en un largo proceso que comenzó con la muerte del dictador hace 50 años.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.