Cómo adaptarse para un planeta más caliente: cuatro ejemplos de éxito en España

Paisajes en mosaico contra incendios, parques inundables que absorben lluvias torrenciales, agricultura regenerativa contra la desertificación… Los expertos lo tienen claro: además de luchar contra el cambio climático hay que innovar y adaptarse para poder resistir mejor

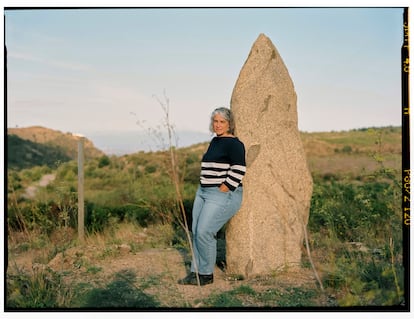

Resulta difícil dominar el terror cuando un incendio avanza hacia las tierras que se quieren. La viticultora Anna Espelt cuenta que al entender que el fuego iba a llegar a sus viñedos de Mas Marès, en el cabo de Creus (Girona), estaba tan asustada que ella misma se olía su propio miedo y no podía parar de ducharse una y otra vez. Pero después de 17 años preparándose para aquel momento, pensó que ya no podía hacer más y al caer la noche se fue a la cama. Al día siguiente, sin haber pegado ojo, corrió a una zona elevada para ver qué había pasado. “Estaba amaneciendo y entonces pude verlo: el paisaje que había quedado era negro, verde, negro, verde. Todo había funcionado tal cual habíamos previsto tantos años antes”, sonríe la catalana, que explica que el diseño en mosaico de su finca había frenado las llamas, los viñedos habían actuado de cortafuegos, dentro del parque natural del Cap de Creus. Aquel incendio ocurrió el 2 de febrero de 2022, en pleno invierno, y este caso constituye uno de los mejores ejemplos del país en adaptación para prevenir las amenazas asociadas al calentamiento del planeta.

El cambio climático no es la causa directa de los desastrosos incendios forestales de este verano ni de las más de 220 muertes en la dana de hace un año, pero sí tiene mucho que ver con la intensificación de estos fenómenos. Aunque lo que suceda en el futuro dependerá de cuánto se consigan reducir las emisiones de efecto invernadero en todo el mundo (con energías renovables, políticas de eficiencia y ahorro, electrificación del transporte…), el aumento de los impactos relacionados con el clima en España muestra de forma cada vez más clara la necesidad de prepararse ya para vivir en un planeta más caliente. No queda otra que fortalecerse para intentar aguantar mejor unos efectos que van a ser inevitables. Paco Heras, subdirector de adaptación de la Oficina Española de Cambio Climático, explica: “Vivimos en un país en el que los peligros climáticos son especialmente importantes y, por lo tanto, tenemos que anticiparnos y aumentar nuestra resistencia”. Según detalla, no se trata solo de los incendios o las lluvias torrenciales, sino de un sinfín de efectos en casi todos los sectores, desde la agricultura y el turismo a la biodiversidad y el sistema financiero. “Encontramos impactos derivados del cambio climático por todos lados, al final es una maraña enorme que es complicada de analizar, pero son muchos los riesgos interrelacionados a los que hay que prestar atención”. Aun así, gran parte del desafío comienza a escala local, donde más golpean los efectos del clima. Como recalca Heras, “cada sitio tiene que analizar sus vulnerabilidades, pues no valen las mismas recetas para todas partes”. Así piensa también Elvira Jiménez, de Greenpeace España, que considera que deberían ser obligatorios los planes municipales orientados a prepararse para lo que viene. “Trabajar en adaptación no significa tirar la toalla y asumir los impactos, sino hacer frente a la realidad”, incide esta ecologista. “Ya hemos visto que ignorar los riesgos acaba muy mal”.

Un paisaje contra el fuego en Girona

En el punto más al este de la península Ibérica, en el cabo de Creus, donde termina la roca y empieza el azul del mar Mediterráneo, Anna Espelt explica las distintas partes del paisaje que tiene delante. Como si dibujara líneas sobre la montaña, diferencia una zona arbolada de alcornocales, otra de pastos donde mantiene ganado, otra que desbroza cada cierto tiempo y, finalmente, los viñedos. Esta forma de gestión en mosaico no fue idea suya, sino una exigencia del parque natural del Cap de Creus cuando su familia compró en 2003 la finca de Mas Marès en este espacio protegido. El objetivo era fragmentar el paisaje para evitar el avance de un hipotético fuego en la zona de Cataluña con mayor reiteración de incendios forestales. “Con el paso del tiempo, el mosaico se ha convertido en algo más importante para mí que el propio vino”, sostiene Espelt. “¿Por qué? Pues porque tengo tres hijas”, incide esta viticultora y bióloga, muy atenta a los impactos de la crisis climática. “Con la última sequía, mucha gente estaba preocupada por no poder ducharse o llenar la piscina, pero esto es mucho más grave, los que nos dedicamos a esto lo sabemos bien, cambia hasta el sabor del vino”.

No ocurre a menudo que, en medio de una investigación para analizar alternativas para mejorar la adaptación de zonas de media montaña a los impactos del cambio climático, se declare un incendio que permita comprobar en tiempo real la efectividad de las medidas aplicadas en uno de los casos de estudio. Así le pasó a Eduard Pla Ferrer, científico del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf), que examinaba la experiencia de Mas Marès dentro del proyecto Life MidMacc cuando saltó el aviso de fuego. “No se puede desbrozar o gestionar con criterios de incendios toda la superficie forestal, pero sí hay zonas que resultan prioritarias”, comenta. “Aunque hay lugares que está claro que no hay que tocar, algunos paisajes se vuelven más robustos frente al cambio climático con actividades humanas, existiendo formas de minimizar los posibles impactos y maximizar los beneficios”, defiende el investigador, que considera que Mas Marès es la prueba. Tras comprobar que los viñedos habían resistido y que habían contribuido también a parar las llamas antes de que pusieran en peligro el cercano municipio de Roses, al móvil de la viticultora Espelt llegó un mensaje de Xavi Vilavella, el técnico del parque natural con el que llevaba 17 años trabajando en el paisaje en mosaico: “¿Dónde estás?”. Le fue a buscar y se abrazaron.

Un parque inundable en Alicante

En la periferia de la ciudad de Alicante, en el barrio de la playa de San Juan, un pato nada en un tranquilo estanque en el que se reflejan unos bloques de apartamentos contiguos. Los edificios se desintegran cuando el animal toca con el pico la lámina de agua. Las apariencias engañan, esta no es solo una zona verde para pasear con árboles y una laguna, sino el primer parque urbano inundable de España, La Marjal, un ingenioso ejemplo de adaptación a lluvias torrenciales, otro de los grandes peligros para el país derivados del cambio climático. Promovido conjuntamente por el Ayuntamiento y la empresa Aguas de Alicante, lleva funcionando 10 años. “Aquí se iba a construir un depósito de hormigón para acumular agua en caso de fuertes precipitaciones, pero en lugar de eso optamos por una solución basada en la naturaleza inspirándonos en los marjales”, afirma Carlos Domínguez, ingeniero agrónomo y responsable de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Alicante, que participó desde el principio en su diseño y del que ahora depende su mantenimiento. Igual que los marjales son unos valiosos ecosistemas que pueden estar cubiertos de agua de forma intermitente, este parque está preparado para inundarse cuando haga falta, pudiendo acumular hasta 45.000 metros cúbicos de lluvia, tanto como unas 16 piscinas olímpicas.

Antes de que existiera, cada vez que llovía fuerte en la ciudad se inundaba la zona cercana de Pintor Pérez Gil, pero ahora un colector capta el agua que va cayendo y la lleva hasta La Marjal. Es entonces cuando el estanque del pato empieza a crecer. Al alcanzar un punto determinado, se activa la megafonía para pedir a los paseantes que evacuen el parque, se cierran las puertas del recinto y se deja que el nivel siga subiendo por las laderas de este espacio verde con forma de vaso hasta cubrirlo todo si es necesario: bancos, paneles informativos, árboles… Por ahora, la vez que el agua ha llegado más arriba fue el 21 de agosto de 2019, acumulándose 20.000 metros cúbicos. Todavía no se ha alcanzado nunca su máxima capacidad, pero el parque está diseñado incluso para superarla, pues cuenta con un aliviadero que descarga el sobrante al mar. “Nos pusimos a trabajar en la idea sin saber realmente si era viable y si la vegetación aguantaría, ahora ya sabemos que funciona y que puede replicarse en otras partes”, destaca Domínguez, mientras camina entre unos árboles que conoce como nadie. “Este parque me parece especial porque he participado en su diseño y en las fases posteriores, es como una criatura tuya que ves cómo va creciendo”.

Las inundaciones constituyen el desastre natural que causa más daños económicos en España. Como otros eventos extremos del clima, no es que sean un fenómeno nuevo, pero sí están amplificándose con el calentamiento. Durante mucho tiempo se ha luchado contra ellas levantando muros de hormigón que impidan el paso del agua. Sin embargo, el caso de La Marjal representa otro enfoque: dejar espacio para las crecidas a la vez que se minimizan los daños. Hay más proyectos de adaptación actuales que siguen este mismo planteamiento, usando como defensa el propio entorno natural, ya sea en ríos, como en el Ebro (en tramos de La Rioja, Navarra y Aragón), o en la costa, como en Urdaibai (Bizkaia) y La Pletera (Girona), recuperando los sistemas dunares. Con todo, si el planeta sigue calentándose, puede llegar un punto en el que los impactos sean demasiado grandes. Según Elvira Jiménez, de Greenpeace, “hay que seguir avanzando en mitigación para reducir las emisiones que causan el calentamiento, pues la adaptación tiene sus límites”. Como recalca Paco Heras, de la Oficina Española de Cambio Climático, “cuanto más suba la temperatura, más se reducirá nuestro abanico de opciones de adaptación y más caro saldrá”.

A diferencia de los depósitos antiinundaciones o los tanques de tormenta construidos para acumular grandes volúmenes de agua de forma segura en caso de lluvias torrenciales, el parque inundable de La Marjal puede usarse igualmente como espacio verde, con vegetación que ayuda a combatir el calor. Pero aquí también hay que adaptarse. Como explica el responsable de Parques de Alicante, “lo importante ya no es tanto el número de árboles como que estos resistan bien el calor y sean grandes, con una buena copa que genere sombra”. Algunas de las especies son tropicales y esto a veces supone más riego. Para Domínguez, la clave está en el agua en la que se sumerge ahora el pato de La Marjal: tanto la del estanque como toda la de riego es regenerada, agua residual depurada que antes iba al mar. La Comunidad Valenciana constituye la región de Europa que reutiliza un mayor volumen. Aunque en España no está permitido, con la tecnología actual se podría hasta beber.

Parar la desertificación en Granada

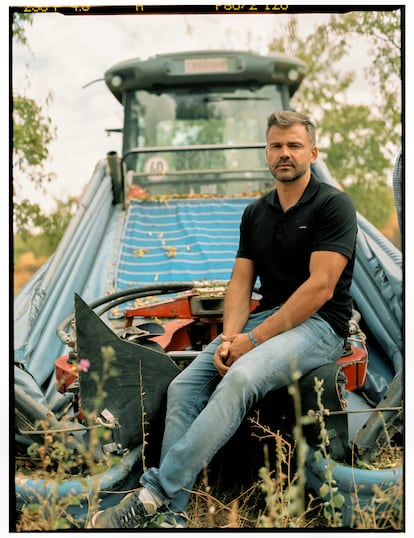

En un país con una gran parte de terrenos semiáridos, y algunos áridos, el cambio climático también agrava la pesadilla de la desertificación. Para resistir mejor a esto, hay que bajar al suelo, a la capa de tierra más superficial que sostiene los cultivos y la vegetación natural, de ahí la relevancia de la finca experimental La Almendresa, de 30 hectáreas, junto al municipio de Ferreira (Granada), en el sureste peninsular. Allí, mientras un tractor agita los árboles para hacer caer las almendras en la campaña de recogida, Miguel Ángel Gómez recuerda la sacudida que supuso para su padre cuando hace cerca de 15 años le pidió que dejara de labrar estas tierras. “De siempre se considera buen agricultor el que tiene el campo limpio, libre de hierbas, pero un muchacho de veintipocos años le estaba diciendo que tenía que pasar menos el tractor y hacer justo lo contrario”, detalla este ingeniero agrónomo y profesor de la Universidad de Almería, que quería aplicar en los cultivos familiares lo que estaba aprendiendo en sus estudios sobre agricultura regenerativa. De esta forma, ha podido demostrar en sus propias tierras que, al remover menos el suelo y mantener una capa de vegetación o abono verde, se consigue reducir la erosión, aumentar la fertilidad del campo, absorber CO2 y mejorar la eficiencia en el uso del agua. “Se pueden hacer las cosas bien y aumentar la resistencia frente al cambio climático, a la vez que se mantiene la misma producción de almendras, a veces, incluso, superándola”, sostiene el profesor.

Su padre, Miguel, de 70 años, reconoce que le costó mucho aceptarlo. “Se iba a la universidad y cuando volvía los fines de semana me decía que había que dejar de labrar”, relata a la sombra de un almendro, en este campo que era de su propio padre y en el que él mismo plantó los árboles que ahora están rodeados de hierbas, pues ya solo se labra en zonas muy limitadas. “Simplemente, ganó”, concluye resignado, a la vez que comenta lo mucho que ha ido reduciéndose la lluvia y la nieve en la zona. “Sin agua no puedes seguir, te amarga la vida”, se lamenta. Con una pluviometría media en esta zona de apenas 200-250 milímetros al año, cerca de un tercio de la media del país, resulta fundamental anticiparse para aprovechar cada gota que llegue al suelo. Por eso es tan interesante la capa de vegetación que rodea los almendros, pues ayuda a absorber el agua e infiltrarla en la tierra. “En tierras muy labradas solo se mojan los primeros centímetros de la superficie, pero hay que conseguir que el suelo sea un almacén de agua”, explica el profesor. En el caso de esta finca, para mantener la misma producción que antes, aparte de la lluvia tienen que añadir dos riegos al año en los que inundan el campo, pero usan como máximo 1.500 m3/hectárea, mientras que las grandes fincas intensivas de almendros consumen 6.000-7.000 m3/hectárea.

Cuando empezaron estaban muy solos, ahora son muchos más. Forman parte de la Asociación Alvelal, en la que agricultores, empresas y otras entidades del altiplano estepario del sureste peninsular trabajan juntos en favor de la agricultura regenerativa para frenar la desertificación y conseguir un territorio más resiliente. “Esto tiene que ser algo a escala de territorio, no sirve de nada si hay tres personas que hacen algo”, incide Gómez, que cuenta que la asociación acaba de lanzar la primera certificación ecorregenerativa para avalar a las fincas que siguen estas prácticas. “Nuestra baza no es la cantidad, sino la calidad”, destaca. Para Gómez, otra de las claves de la adaptación es “no jugárselo todo a una misma carta”. Mientras las grandes explotaciones tienden a homogeneizar los procesos y las variedades cultivadas, en su caso intenta diversificar todo lo que puede. “Ya no es solo cambiar el suelo, sino también tu mentalidad”, resume.

La ciudad del futuro en Barcelona

La calle de Cristóbal de Moura de Barcelona muestra bien cómo está mutando la piel esta ciudad para adaptarse a un mundo más caliente: menos cemento y mucha más vegetación adaptada al calor, grandes sombras para refrescar el ambiente, parterres drenantes que aprovechan mejor la lluvia, incluso ya hay allí algún edificio público con depuración de aguas grises (las de las duchas) para su reutilización en los retretes. Pero más que una medida concreta por separado, el gran avance de esta urbe es su Plan Clima, una planificación municipal frente al cambio climático con una visión de conjunto que las une a todas. “Las ciudades importantes del futuro serán las que tengan estrategias para ser resilientes”, afirma Sonia Frias, responsable de la Oficina de Cambio Climático de Barcelona.

Otras urbes como Vitoria o Bilbao cuentan también con planes de adaptación al calentamiento del planeta, pero en pocos lugares está más presente la urgencia del cambio que en Barcelona, por la gravedad de las últimas sequías. Lo sabe bien Adrià Farrero, técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento, que en la emergencia de hace dos años vivió cómo se llegaba al punto de restringir por completo el riego en la ciudad, permitiéndose solo mínimas aportaciones de agua de supervivencia para evitar la muerte de los árboles: “Fue un dolor de cabeza, un desastre, resulta muy estresante no poder regar para los que tenemos que mantener vivos los jardines”. Se perdieron casi 4.000 árboles, pero se salvaron muchos más. El reto es seguir preparándose para resistir mejor la próxima sequía. En Cristóbal de Moura se quitaron carriles para los coches, se retiró el asfalto y ahora gran parte de la calle está formada por tierra vegetal donde crece una vegetación exuberante. El resultado son los SUD, sistemas urbanos de drenaje, una de las innovaciones más interesantes en adaptación en ciudades. Como detalla Farrero, la idea es que la lluvia no resbale por las calles hasta encontrar un sumidero (lo que en las urbes a veces satura el alcantarillado causando inundaciones o vertidos sin depurar), sino que se infiltre en la tierra, sirviendo de riego para las plantas y ayudando a recargar las capas freáticas de las que toma cada vez más agua Barcelona.

Aparte de despavimentar y quitar asfalto para permeabilizar el suelo, el Plan Clima 2024-2030 de esta ciudad incluye otras muchas medidas para adaptarse a más calor, escasez de agua y eventos extremos: desde construir nuevos depósitos antiinundación y reforzar la costa para prepararse al aumento del nivel del mar hasta una ordenanza que obliga a los nuevos edificios con más de 16 viviendas a reutilizar las aguas grises. “Si tenemos una estrategia tan amplia frente al cambio climático es porque empezamos con esto hace mucho tiempo, el primer plan que aborda estas cuestiones es de 2002, hace más de 20 años”, comenta Frias, que destaca que desde entonces la ciudad ha mantenido un mismo rumbo en este ámbito al margen del partido que gobernara. Para ganar resistencia frente al cambio climático, no queda otra que mirar más allá del presente, como en la jardinería: “Hay que pensar a largo plazo”, incide Farrero. “Aquellos árboles ahora son pequeños, parecen poca cosa, pero de aquí a 10 años darán una fantástica sombra”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.