Dany Laferrière: "El idioma no es suficiente. Hay que tener algo que decir"

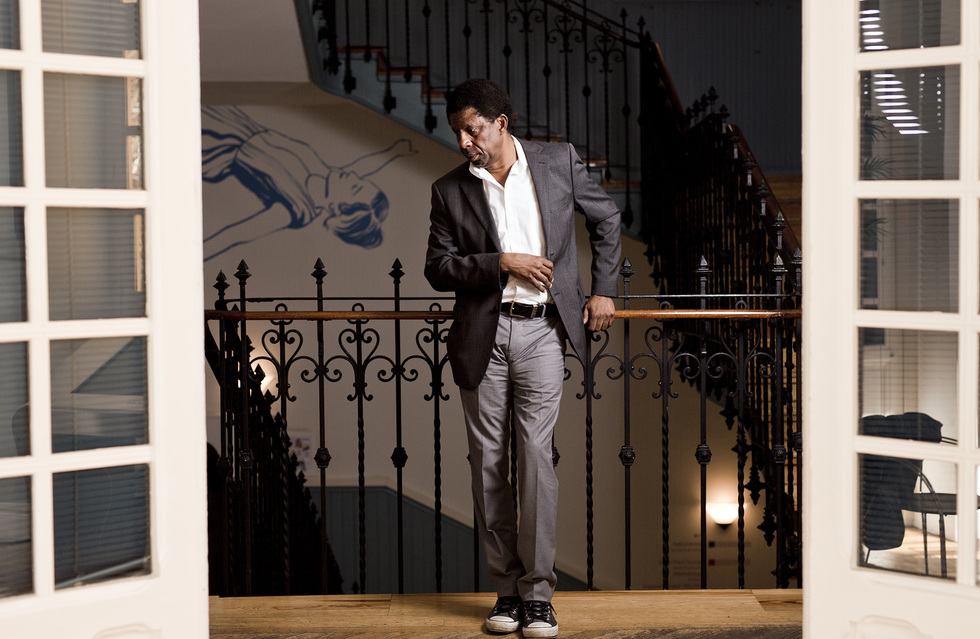

A los 23 años, Dany Laferrière (Puerto Príncipe, 1953) recibió un soplo que le salvó la vida: los tontons macoutes, los asesinos del sátrapa Jean-Claude Duvalier, iban a buscarle. Salió de Haití con lo puesto hacia Canadá y se instaló en Montreal, en la provincia francófona de Quebec. Aquel joven exiliado se convirtió en un escritor famoso en 1985 con una novela titulada Cómo hacer el amor con un negro sin cansarse –una demostración de su inmenso sentido del humor, de su desbordante humanidad y de su hedonismo– y ocupa desde 2015 el sillón en el que un día se sentó Alejandro Dumas hijo en la Academia Francesa. Sucedió a Héctor Bianciotti y fue recibido por Amin Maalouf, lo que llevó al académico Jean d’Ormesson a afirmar: “Un francoargentino de origen italiano va a ser reemplazado por un quebequés de Haití, que será recibido por un libanés. Así es la Academia Francesa”. Laferrière encarna toda esa diversidad dentro de una misma lengua.

Antes de consagrarse, desarrolló todo tipo de trabajos, desde obrero en una fábrica hasta hombre del tiempo en televisión o periodista. Pero poco a poco fue convirtiéndose en una voz literaria única. Con El enigma del regreso (Alianza Editorial), una novela en la que mezcla prosa y verso sobre la figura de su padre, un político haitiano en el exilio con el que había perdido el contacto, ganó el Premio Médicis en 2010. Una profunda reflexión sobre el exilio y la vida que ha ganado actualidad. Visitó Madrid, invitado por el Instituto Francés, donde tuvo lugar esta entrevista.

“soy muy sensible a la tragedia de los refugiados, pero existen muchas otras en el mundo y me molesta cuando se pone el foco en una sola”.

Cuando entró en la Academia, la secretaria dijo que su lengua, el francés, era su patria. ¿Es así? Mi patria es el mundo, con su diversidad y todo lo que lo forma, los diferentes apetitos. Lo que más me gusta, además de leer y escribir, es viajar. El idioma no es suficiente, hay que tener algo que decir, hay que poder jugar con la lengua, tener una visión del mundo, compartir preocupaciones contemporáneas, un sentido del pasado. Para mí no es solo un instrumento de comunicación. La lengua tiene que llevar consigo la historia del mundo, pero no necesariamente una lengua en concreto.

¿Cuál es su relación con el créole y con el francés? Son dos lenguas que hablo, pero solo escribo en francés. Y espero que traduzcan alguna vez mis libros al créole. Pero no tenemos en Haití suficientes lectores de créole, porque los que leen esta lengua también leen francés. Elegí el francés, que permite las traducciones internacionales.

Usted es un exiliado desde los 23 años. ¿Qué siente cuando mira lo que está ocurriendo ahora? No es necesario haber huido de tu país para ser sensible a la suerte de gente que vive en condiciones muy difíciles. Y tampoco es necesario haber huido de tu país para vivir en condiciones difíciles. Los haitianos que no se han movido comparten condiciones muy duras. Soy muy sensible a lo que ocurre, pero hay que reconocer que existen muchas tragedias en el mundo: los refugiados, las guerras, países que padecen conflictos políticos o sociales, las catástrofes naturales como la que sufrió Haití. Hay algo que me molesta cuando se pone el foco en una sola tragedia, como si fuese la única. Y quiero insistir en que no es necesario haber sido un refugiado para entender la situación dramática por la que pasa esa gente que se ha visto obligada a dejar su país. Abandoné Haití, me vi obligado a partir hacia el exilio. Pero llegué a Montreal, una ciudad magnífica, y no tenía muchas responsabilidades, más allá de mi supervivencia material. Fue muy alegre, no tuvo nada que ver con la situación de esas familias que deben abandonar su país, enfrentarse a riesgos terroríficos, morir en el mar o llegar hasta el final para encontrarse ante un muro. Es una tragedia enorme, pero el mundo está cargado de ellas y cada una requiere nuestra intervención.

Desdramatiza mucho su salida de Haití, pero tuvo que huir en 24 horas, después de que los tonton macoutes asesinasen a su mejor amigo. Su vida estaba claramente en peligro. Tuve que irme muy rápido, pero cada exilio es diferente. Si llego a ser un padre que tiene que dejar a su familia o partir con ella y no encuentra trabajo en el nuevo país, hubiese sido terrible. Pero era un joven de 23 años, para mí era una aventura. Nunca pensé que fuese una tragedia, conozco las auténticas tragedias, estaba en Haití en el momento del terremoto. Era una situación difícil, pero salvé la vida. Llegué a un nuevo país, trabajé en fábricas durante ocho años, y eso es muy bueno para un joven intelectual del Tercer Mundo: aprender a servirse de sus manos, saber que su vida depende de sí mismo. Si no trabajo, no como; si no aprendo a cocinar, gastaré mucho dinero. Tuve que aprender la vida cotidiana. Quería ser un escritor y era muy importante porque no puedo comprender que se quiera escribir sin saber cocinar, lavar la ropa, trabajar con las manos. Sin tener un conocimiento real y físico de la vida.

Durante esos años en que trabajó en las fábricas no escribió, incluso ejerció como hombre del tiempo en la televisión. ¿Por qué? Lo de hombre del tiempo fue después de escribir mi primer libro. Entonces leía mucho, pero no pensaba en escribir. Todavía era solo un lector. Al final me he convertido en un escritor que es también un lector, hasta de sus propios libros. Me gustan mucho los escritores y los libros, por eso no puedo decir que sea una persona de una sola lengua. Fue Camus el que dijo: “Mi patria es la lengua francesa”, pero más allá de una lengua están las culturas, la visión del mundo, y ninguna puede ser superior a otra. Ni la de Haití, la de Senegal, la de España o la de Alemania. Son visiones del planeta que sumándose forman la herencia de la humanidad, un modo de ver las cosas. Eso me proporciona esperanza: cuando se prohíbe una cosa, resulta que en otro lugar está permitida. Todas las visiones del mundo son importantes y la forma de viajar por las otras culturas es a través de las lenguas.

En sus libros, Haití aparece como un país atrapado en la tragedia, pero también describe momentos muy divertidos, como aquel amigo de su padre que no acude a su entierro porque, sencillamente, no cree en la muerte. Es un pueblo que ríe y que llora, que baila y que canta. Las emociones son contrarias y muchas veces en el mismo momento. Es lo que llamo la visión del mundo. Y es importante para los otros: saber, cuando uno está triste, que hay un pueblo que vive situaciones cómicas y trágicas al mismo tiempo. Haití no está cubierto por una gran nube negra, pasamos de la alegría a las lágrimas, y eso es lo que permitió a Puerto Príncipe levantarse después del terremoto. Esa misma noche comenzaron a circular bromas. Esta energía de vivir del pueblo haitiano es algo que siempre he querido reflejar en mis obras.

El libro sobre su padre está lleno de imágenes de nieve, de frío. ¿Para usted el hielo es el exilio? Totalmente. El hielo es el símbolo de mi exilio y la gran conquista de mi vida es haber logrado domesticar el frío. No es algo que se pueda hacer con una técnica. Es el tiempo. Este año hace 40 que dejé mi país, que paso mis inviernos en Montreal. Incluso cuando viví 12 años en Miami pasaba los inviernos allí porque es el momento en que se trabaja. Es una ciudad fundamental para mí.

¿Ahora vive en París o en Montreal? Vivo en Montreal y trabajo en París, porque es allí donde está la Academia, a la que acudo todo lo que puedo, los jueves.

“si hay algo que odia un racista es que aquel al que ataca pueda comprenderlo. ESO LE PONE ENFERMO”.

¿Qué piensa de la reforma ortográfica que propuso el Gobierno francés para simplificarla? La Academia votó en contra. Precisó que las élites son importantes para una sociedad, pero no pueden imponer algo a la gente. Podemos proponer, pero deciden los hablantes.

¿El francés de Quebec y el de Francia son la misma lengua? No, pero también ocurre en Francia. No es la misma lengua en Córcega o en Bretaña. Son necesariamente diferentes. El Canadá francés, con una población pequeña, ha conservado las palabras bastante más tiempo que una población mucho más grande. Cuanta más gente hable una lengua, más posibilidades de renovarla, de aportar palabras nuevas. Esos franceses que fueron a América tuvieron la tendencia a conservar la lengua. Si la cambiaban, tenían la sensación de quemar los barcos, de no poder volver a la lengua, de no poder leerla. Lo que ocurre es que, al conservar la lengua, se acaba por alejarse de la original, por crear su propia cultura. Así se crean los pueblos.

¿Ese peligro de muerte se ha quedado en algún lugar de su conciencia, en la forma de ver la vida? No hay mucha diferencia con cualquiera que haya sufrido una enfermedad grave. No creo que los seres humanos guarden durante mucho tiempo las situaciones dramáticas, salvo los que no son responsables de sus vidas. Yo tenía muchas cosas que hacer: ganarme la vida, escribir… Muchos amigos se quedaron y estaban en peligro real. Claro que en algún lugar eso me ha marcado, porque forma parte de mi vida. Supongo que todos los humanos conviven con la idea de que pueden morir en cualquier momento, y hay personas tan obsesionadas con la muerte que no llegan a hacer nada. Para muchos otros, la idea no es algo que anule su energía, aunque les da miedo, claro. Es una cuestión de temperamentos, hay gente que se angustia y gente que siempre sigue adelante, que es mi caso.

Su primer libro era enormemente provocador. ¿Cree que seguimos conservando esa libertad para provocar con lo políticamente correcto? Me cuesta mucho pensar desde el pasado, nunca diría que es mejor. Me irrita mucho la gente que dice que hace 50 años había grandes escritores y ahora no. Es falso. Cuando esos autores estaban en plena producción, nosotros éramos tan jóvenes que solo podíamos admirarlos; y a los nuevos escritores interesantes, nuestros contemporáneos, son los muy jóvenes los que los respetan. Cuando solo pensamos con la memoria, es que estamos perdiendo la energía. Tal vez la verdadera provocación está, por ejemplo, en unos poemas que ofrecen una visión radical del mundo, como los de Rimbaud. No hay erotismo, es menos provocador que Baudelaire y, sin embargo, ofrece una visión totalmente radical de la literatura y mantiene que hay que cambiar la vida. Resulta muy difícil medir lo que es una verdadera provocación. Y poderlo decir todo tampoco es necesariamente algo positivo en sí. El silencio también forma parte del arte. Bajo la dictadura no podíamos decirlo todo, pero lográbamos no callarnos nada porque la gente sabía que existía la censura y aprendió a leer entre líneas. Los seres humanos siempre encuentran un camino para crear. Afirmar que hay muchos temas de los que no podemos hablar es una forma de pereza. Tal vez sea cierto si lo que quieres contar es sencillamente provocador, pero si pretendes decir cosas radicalmente provocadoras necesitas tiempo, ser sutil, poner en duda muchos juicios. Si hay algo que odia el racista es que aquel al que ataca pueda comprenderlo, eso le pone enfermo. No puede soportar que la persona que desprecia quiera hablar con él, que considere que es alguien que sencillamente no comprende la realidad. Le pone de los nervios, porque lo que quiere es despertar el odio. Un poco como James Baldwin [escritor y activista negro], que en los sesenta lanzó el mensaje de que los blancos no van a regresar a Europa y los negros no van a regresar a África, así que no tienen más remedio que entenderse, sentarse y negociar; no va a haber una eliminación del otro. Es él quien piensa América.

¿Y la teoría de Baldwin se puede aplicar a la Europa actual? Sin duda. Es evidente que tenemos que hablar con la gente que está enfadada contra todo. Cuando no puedes acabar con aquello que te crea los problemas de verdad, quieres eliminar al que consideras tu rival. Pero esa no es la solución. Es como Le Pen cuando dice que, como hay no sé cuantos millones de parados en Francia, se expulse a millones de negros y árabes. Eso no tiene sentido, pero entiendo cuál es el problema. Echarlos no va a crear más puestos de trabajo. Hay que reencontrar el valor de pensar.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.