El 'cool', una enfermedad del siglo XX

Una exposición fotográfica busca, en la cara de iconos de los últimos años, la naturaleza de ese oscuro atractivo que ha caracterizado a nombres de Sinatra a Madonna

Al director del FBI John Edgar Hoover le obsesionaba el éxito popular del atracador de bancos más famoso de los años treinta, John Dillinger. Se revolvía en la butaca del cine cuando el público aplaudía a James Cagney, que lo interpretaba en la gran pantalla. No entendía por qué un desheredado lograba ese clamor si era objetivamente malo. No captaba de dónde venía esa fascinación, ese encanto. Para él, burócrata empecinado, su lado de la ley era el más atractivo. Para Dillinger, Cagney (y sus trajes a medida, sus brogues bicolores, su control de la situación, su ir a la contra), sus antecedentes (pistoleros como Billy el Niño) y también sus descendientes (hiphoperos como Tupac Shakur) son lo atractivo.

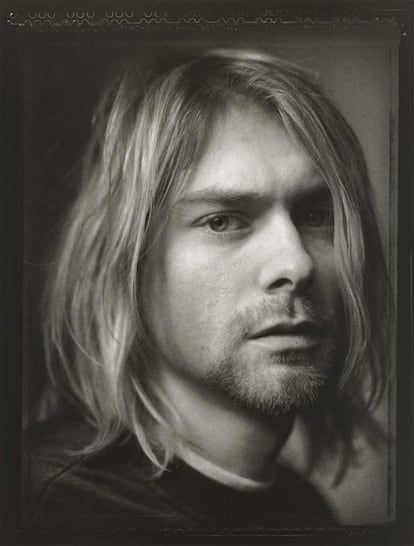

Lo que diferenciaba a un hombre de otro era esa etiqueta mutante y huidiza que daba el poder a quien a priori no debería tenerlo. Por eso es tan indescifrable e intangible, pero al mismo tiempo tan importante en la forja del imaginario heroico estadounidense. Ese término es el que intenta capturar, de algún modo, la exposición fotográfica American cool, en la National Portrait Gallery del Smithsonian de Washginton. Buscando el significado de ese término, el escurridizo cool, en las caras de grandes iconos estaodunidenses: Sinatra. Madonna. Debbie Harris. Jimi Hendrix. Benicio del Toro. Todos tienen algo en común, todo personifican eso de cool, pero poca gente se explica cómo. Hay algo de raíces afroamericanas, de la rebeldía de las pandillas callejeras, de círculos contraculturales y de su asimilación por parte del star system. De Miles Davis a Audrey Hepburn, de Billie Holyday a Kurt Cobain. "Lo cool está en esa amarga insolencia de la juventud", explicaba el fotógrafo David Bailey en el prólogo de su tomo titulado, precisamente, como un disco de Miles Davis, Birth of the Cool. Bailey, un disléxico de clase obrera que accedió al olimpo de la nueva aristocracia pop (en la que no cuentan los títulos nobiliarios, sino el carisma), creció “en el East End de Londres, donde solo podías ser tres cosas: boxeador, ladrón de coches o, quizás, músico”. De algún modo en ese destino, en su versión sofisticada, se movió su fotografía, considerada como el epítome de lo cool.

¿Entonces no vamos a definir qué es cool?

No. Esto de ser o no ser cool es como el honor en las novelas realistas dieciochescas (tiene una dimensión social: no depende tanto de ti, sino de lo que diga el resto), o como la bondad aristotélica (no se puede definir la bondad, sólo intentar ser buenos. o cool), o como el humor (decía Enrique Jardiel Poncela que intentar explicarlo es como “ensartar una mariposa con un poste de telégrafo”, no se puede definir: solo hace reír o no, sólo es cool o no lo es). Con lo cool, pues, sucede algo parecido a la visión de lo kitsch de Susan Sontag: “El fracaso de lo serio” (es decir: empeñarse en ser cool sin serlo es el atajo más directo hacia el ridículo).

¿Algo cool se puede comprar?

No. No es lo mismo llevar una casaca eduardiana en los cincuenta que comprarla hoy en Uniqlo. No es lo mismo ponerse unos calcetines color rosa flamenco en la era de Bershka que en la Gran Bretaña gris y machista de los cincuenta. No es lo mismo, simplificando, dar clases de swing en una academia del siglo XXI que ser un zazou, tribu juvenil que se rebelaba contra la ocupación hitleriana con bombachos de colores. Lo cool tiene un punto inconformista, peligroso y elegante: algo es cool en referencia a lo que no lo es. Precisamente por eso es cool lo que se subleva contra lo feo y lo injusto. Por eso habita las minorías (raciales, sexuales, culturales). Pero es un concepto elusivo: cuando el sistema lo asimila algo cool deja, de algún modo, de serlo. Lo podemos llamar efecto Joaquín Reyes.

Pero se podrá tocar.

Sí. Así como no es lo mismo subirse a una carroza del Orgullo en Chueca en 2014 que ser el dramaturgo francés Jean Genet en 1966, cuando se aferró al tubo de vaselina que le quiería requisar el alcaide de la prisión franquista donde había recalado (“Preferiría derramar toda mi sangre que desprenderme de ese objeto tonto”, escribió), lo cool va ligado a los objetos simbólicos. “El significado de la rebeldía, la idea del estilo como una forma de rechazo, la elevación del crimen en arte, se manifiesta en los objetos más mundanos –un pin, unos zapatos puntiagudos, una motocicleta–, que, como el tubo de vaselina, tienen una dimensión simbólica, que son una muestra del exilio autoimpuesto”, explica Dick Hedbidge en Subculture, the meaning of style. De ahí la moto de Marlon Brando y los coches de Steve McQueen, en las versiones más mainstream de lo cool.

¿Y oírse se puede oír?

Precisamente la exposición que nos ocupa plantea lo cool como algo entre la innovación y el estilo. Fue el saxofonista de jazz Lester Young quien le dio sentido a esta definición en los años cuarenta: este hombre tocaba música de nicho, de cócteles nimbados por el humo del tabaco, hecha por una minoría (la comunidad afroamericana), que no renunciaba a la elegancia pero que sabía desperdiciar el talento (sus músicos caídan perdidos en adicciones, sus discos se perdían...) como se gasta a veces el dinero ganado rápido. Estaba, en definitiva, relajado en un ambiente adverso o, peor, opresivo; el suyo era un autocontrol con estilo.

Ese estoicismo americano en momentos difíciles es el mismo que tienen otros iconos de lo cool: los escritores beat, los jazzmen, los gángsters del cine negro y el arte de las nuevas vanguardias. Un existencialismo de clase obrera. Hecho a sí mismo y a medida, como un traje de sastre de tres botones.

Por esta lógica, ¿si todo es cool, nada lo es?

Claro, si no sería demasiado fácil identificarlo. En los setenta, ser cool se empezó a asociar al uso de las drogas como el riesgo que uno tomaba para expandir los límites de su mundo, algo que estaba ligado a la sexualidad o al activismo político (una figura cool era Malcolm X, que en uno de sus discursos dijo: “No os digo lo que queréis oír. Os digo lo que no queréis escuchar porque soy uno de vosotros; de hecho, soy uno de los peores de vosotros”). Lo del cool se hizo más social y menos individual y luego, de todas formas, se lo vampirizó el capitalismo.

Todas esas posturas estéticas y vitales rebeldes fueron la plantilla comercial para la siguiente generación. El hipismo lo devoró el yupismo. El Just Do It que dice el reo condenado a muerte en La canción del verdugo, de Norman Mailer, acabó como reclamo en una legendaria campaña de Nike; un coche trazado a mano alzada por el mismísimo Hitler se convirtió en el automóvil de culto de toda la generación hippy gracias a la publicidad. Ser cool no es nada concreto. Es, como la mirada azul de Frank Sinatra, cuestión sentir algo cuando lo tienes delante.

Pues vaya.

Quizá todo no sea cuestión de materia, sino de tiempo. American cool se centra en el pasado y no es casualidad: muchos dicen que algo sólo es cool en retrospectiva. Aunque también es posible que el cool ya no exista y haya sido aniquilado por su masificación. Apple es cool, se supone, pero es parte de una cierta “rebeldía consumista” (que recoge el libro ¿Qué fue de lo hipster?): un objeto de consumo prestigiado en una generación que define su estilo según si compra una u otra marca multinacional. Ahora no es cool lo oculto, pero lo puede ser lo masivo, los objetos de consumo al alcance de todos (los que lo puedan pagar, al menos). Es lo que decía el intelectual Stuart Hall: "La colonización de lo cultural y lo ideológico por parte de los medios de comunicación”.

¿Por qué escribís cool en inglés y no lo ponéis en castellano?

Porque, ¿cómo se dice cool en español? ¿Guay? ¿Estiloso? ¿Relajado? En España es un concepto aún más dudoso. Por ser un término intraducible, se usa el anglicismo, lo que lo condena a proyectar una imagen elitista en su misma formulación. Eso sí, existe lo cool en España aplicando raíces del término. Los héroes del cine quinqui, por ejemplo, son cool (y no sólo por su vida kamikaze o sus pantalones ceñidos). Richard Hell decía que “los punks son negratas”. Y los protagonistas del cine delincuente del tardofranquismo son, claramente y quizás con menos conciencia política, el equivalente ibérico del black power.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.