La melancolía, de Hipócrates al Prozac

Una exposición con 300 obras celebra en el Grand Palais de París la fluctuación histórica y artística en Occidente de un estado de ánimo o enfermedad

El origen griego del término melancolía remite a "bilis negra", es decir, al peor de los "humores", según la interpretación científica que se hacía en la antigüedad del funcionamiento de nuestro cuerpo. La melancolía era para Hipócrates uno de los cuatro humores que componían ese cuerpo humano; para el cristianismo, asociada a la pereza o a la introspección, sólo puede ser causa de pecado; para el Renacimiento es la enfermedad del genio o del artista; los románticos la asociarán a la soledad de un mundo que se ha quedado sin Dios; el cientifismo de las Luces o de finales del XIX la califica de neurastenia, depresión o esquizofrenia. En 1988 se trata con Prozac.

Esa evolución, contada a través de creaciones artísticas, es el eje de una gran exposición parisina en el Grand Palais (abierta hasta el 16 de enero, información y reservas en www.rmn.fr y www-fnac.com).

El comisario bajo cuya dirección se han reunido casi 300 obras que, luego, entre febrero y mayo 2006, serán presentadas en la Galería Nacional de Berlín es Jean Clair, conservador del museo Picasso de París y autor de un buen número de trabajos teóricos sobre la evolución del arte. La importancia de la melancolía dentro de la tradición occidental ha sido el objeto de su investigación desde hace diez años.

"La melancolía es un signo distintivo de Occidente. No conozco expresiones artísticas de la melancolía en el mundo islámico o chino. Esa forma postrada, con las manos en la mandíbula, el cuerpo intentando protegerse del mundo exterior, no se encuentra ni en la India, ni en China. El dualismo entre el alma y el cuerpo no existe, bajo una forma idéntica, en otras culturas", dice Clair.

La figura meditabunda y ensimismada sería pues propia de una tradición que nace en Grecia -¿no era Aristóteles quien asociaba genialidad científica, filosófica, artística o política a la melancolía?-, que el cristianismo recicla de acuerdo con la lógica del pecado original y que ya nunca deja de ocupar un lugar privilegiado en la iconografía y la reflexión occidental. Si durante siglos aparece asociada al diablo que acecha, luego lo es a la lucidez. En cada caso se renueva la paleta de atributos o situaciones que permiten imaginarla. El infierno, los monstruos, conviven con los instrumentos de medida del espacio o el tiempo, las calaveras que nos recuerdan la finitud humana con los talleres de artistas inmortales.

Las exposiciones temáticas, cuando son fruto de un trabajo riguroso y coherente, acostumbran a ser muy interesantes en el terreno del discurso pero decepcionan en el plano artístico. No es el caso de esa Mélancolie. La calidad de las obras reunidas está a la altura de la interrogación filosófica. Clair dice solo echar en falta una escultura, L'Esprit moderne , de Raoul Haussmann, "una cabeza de madera en la que se han incrustado instrumentos de cálculo".

Se puede ver en el Centre Pompidou, dentro de la gran antológica Dada. Si Clair la quería es porque simboliza bien su pesimismo ante la creación contemporánea, ante la multiplicación de obras que se empeñan en profundizar en el callejón sin salida propuesto por Duchamp, Malevitch o Pollock, cada uno a su manera. Imposible olvidar que Clair, en 1977 organizó una antológica Duchamp en el Pompidou, que en ese mismo centro ha firmado dos exposiciones de referencia -Réalismes, entre révolution et réaction en 1980 (un precedente de la actual propuesta de Tomàs Llorens en Realismos modernos en el Thyssen y Caja Madrid) y Vienne, l'Apocalypse joyeuse en 1986-, que en 1993 se interesó por la irresistible y creciente divergencia entre el discurso científico y el artístico en L'âme au corps que habían marchado en paralelo durante siglos o que es el autor de libros como Eloge du visible (1996), La Barbarie ordinaire (2001) o Considérations sur l'état des Beaux-Arts (1983) que son jalones en la reconsideración del legado artístico moderno y contemporáneo.

La exposición se abre con una sala que reúne la cabeza de Pericles esculpida por Cresilas, varios vasos y bajorrelieves griegos y romanos y una figura de Ajax pensando en su suicidio, la primera que se conoce en la historia que prefiere el momento de la duda a la cólera o la acción. Medea también prepara el asesinato de sus hijos, Democleides lamenta la muerte de un amigo, dos mujeres el carácter perecedero de la belleza de una flor.

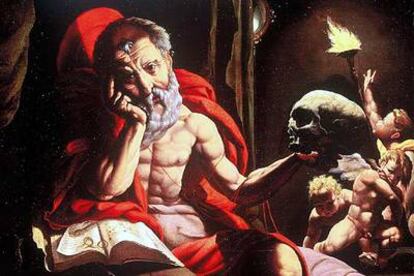

Luego nos topamos con los cristianos que buscan la santidad en el desierto. Sus sueños y reflexiones son acechadas por los diablos. Jeronimus Bosch, Lucas Cranach, Martin Schongauer, Max Ernst, Bruegel, Botticelli, Monsu Desiderio, Deodato di Orlando o Vittore Carpaccio figuran entre quienes nos muestran el mal intentando ampararse de las almas que se han creído capaces de navegar solas por el mar proceloso de las ideas. El desastre puede desembocar en situaciones como la de Saturno devorando a sus hijos pero también abre la puerta a Durero o a los gabinetes de curiosidades científicas, a Goya (se expone un retrato de Jovellanos) y sus caníbales o a Giorgione y su imagen del amor platónico.

Ante el vacío del mundo, dos vías para escapar a través de la comprensión: la de la sensualidad y la de la inteligencia. El melancólico va de una a otra, duda. Lotto, La Tour, Zurbarán, Poussin son algunos de los convocados tras que el pastor Robert Burton, en 1621, volviese a imponer una concepción médica de la melancolía. Watteau, Piranesi, Füssli preferirán que el melancólico se pierda, solo, entre la naturaleza. Goya lo pintará como un igual. Y Böcklin, Delacroix, Géricault o Caspar David Friederich lo ven frágil y pequeño ante la inmensidad helada del universo.

Charcot o Freud contribuyen a la naturalización de la melancolía, que va a probarse, como quien lo hace con trajes, distintos nombres: hipocondría, neurastenia, lypemanía antes de llegar a la psicosis maníaco-depresiva o a la actual depresión bipolar.

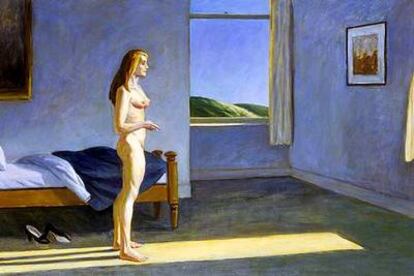

Otros artistas, como Masserschmidt, Munich, Van Gogh, Hopper, Dix, Rodin, Picasso, Artaud, Kiefer, Mueck o Parmiggiani nos ofrecen visiones que corresponden -de manera literal o irónica, asumiendo o criticando, desde la empatía o desde una fría perspectiva histórica- a las distintas y sucesivas maneras de calificar y definir al genio o al loco, al tipo que no se siente a gusto en el mundo y que quiere saber por qué. La visita a la exposición que ofrece el Grand Palais, de París, proporciona múltiples respuestas sin permitirse la facilidad del Apocalipsis.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.