"Cada academia de la lengua debería tener a un indígena entre sus miembros"

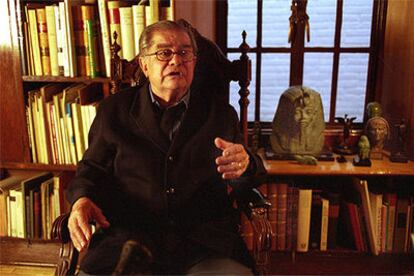

El historiador mexicano Miguel León-Portilla acude con una propuesta audaz e innovadora al III Congreso Internacional de la Lengua Española: la incorporación de lingüistas indígenas en las distintas academias de la lengua española. Coordinador de la mesa redonda El español y las comunidades indígenas, hoy, el erudito mexicano de 78 años, experto del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anima a cuidar y promover las lenguas indígenas "porque son un tesoro".

Cuando le preguntan: "¿Para qué sirven?". Responde: "¿Y para qué sirven Beethoven y Mozart?". El galardonado académico, que habla, escribe y traduce náhuatl, subraya que han contribuido a la lingüística española e internacional. Propone a los gobiernos que faciliten a los pueblos indígenas, que suman unos 50 millones de los 400 de latinoamericanos, estudiar sus lenguas "y, desde luego, también el español porque es la franca, la que permite la comunicación de todos". Hay indígenas que han dicho: "El español también es nuestro. Yo tengo dos lenguas maternas: el náhuatl y el español, el quechua y el español".

"Son lenguas que resurgen en aquellos países con mucha población indígena: en México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay"

PREGUNTA. ¿Qué haría usted para que no desaparezcan?

RESPUESTA. Tengo una propuesta muy específica: que en cada una de las academias de la lengua española (22 con la de Estados Unidos, Puerto Rico y Filipinas) hubiera uno o dos indígenas como miembros para propiciar el diálogo y la protección y defensa de esas lenguas.

P. ¿Hay gente preparada para asumir esa función?

R. Hay gente muy preparada. Yo tengo y he tenido en la universidad alumnos que ya tienen doctorados en lingüística, en antropología, o licenciaturas en derecho, ingeniería o administración. Son personas que han nacido en pueblos indígenas. Jacinto Arias es un indio chamula, que es doctor en antropología por la Universidad estatal de Nueva York; Víctor de la Cruz, zapoteca del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que sacó su doctorado en historia; Cayetano Juárez es un abogado nahua de Huasteca hidalguense. Y no sólo de México, también gente muy preparada de Guatemala, Perú, Ecuador y de los países con mayor población indígena.

P. ¿Se está apoyando suficientemente el desarrollo de las lenguas originarias?

R No suficientemente. Todavía hay actitudes de discriminación, de personas supuestamente doctas que dicen: "Déjense de lenguas indígenas y aprendan el inglés".

P. ¿Y los gobiernos?

R. Tampoco. Pienso que deberían dar opción a la gente que vive en la zona maya de Yucatán para que los que quieran puedan estudiar maya, o la gente que vive en las zonas de Oaxaca, donde se habla zapoteco, que tengan escuelas donde estudiarlo. Aquí en México se ha fundado la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas, pero con mucho trabajo. Yo participé en eso. Algo se ha hecho. En ese sentido hay un clamor de los indígenas que cultivan sus lenguas y producen una literatura moderna. México cuenta con ocho millones de indígenas, casi el 90% bilingües.

P. ¿En qué países latinoamericanos resurgen o se retrasan?

R. Resurgen en aquellos países con mucha población indígena: en México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. Son los propios indígenas y gente que defendemos su cultura quienes las promueven. Ellos son conscientes de que deben tener la lengua propia y la española como lengua franca y universal.

P. ¿La conquista española del siglo XV perturbó su desarrollo?

R. Tenemos que reconocer que la lengua española, al implantarse en el nuevo mundo, perturbó la existencia y desarrollo de las lenguas de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas.

P. ¿Cuál fue la posición de la Corona?

R. Es cierto que la Corona española se preocupó en diversos momentos, aunque con ambivalencia. Los Austrias, como gobernaban en Europa muchos reinos con lenguas distintas, asumieron una posición más favorable para la perduración de las indígenas en América; en cambio, los Borbones eran herederos del centralismo de Francia, lucharon porque el español se extendiera, aunque desaparecieran las lenguas indígenas.

P. ¿Y las nuevas repúblicas americanas?

R. En los países independientes nuestros, bajo la idea de fomentar la unidad nacional, apoyaron la enseñanza de la lengua española y no se preocuparon nada, o muy poco, de las indígenas.

P. Mucha gente desconoce lo que han supuesto para el español.

R. Han enriquecido el español con muchos vocablos, muchísimos. Por ejemplo, la palabra tiza, que es del náhuatl y quiere decir greda, y los niños escriben en la pizarra con tiza. Y otras palabras, como aguacate, petaca, petate, coyote, tequila... Hay muchas palabras en el español universal de origen indígena, por ejemplo cancha, que es una palabra quechua, del Perú; tiburón, maíz.

P. También ilustran sobre cómo se habla en América Latina.

R. Marcan la diferencia específica de cómo hablamos en el Nuevo Mundo español. Si usted me oye decir a mí ejote (vainas), al momento, usted piensa: "Éste es mexicano"; si oye a otro que dice el choclo (mazorca de maíz), usted piensa: "Ése es peruano o ecuatoriano". Tenemos una unidad en la diversidad, un tesoro que nos aporta mucho y debemos cuidar.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.