Tres medallas de oro y una corona

En la terraza de un bar de la plaza del Duomo, frente a la fachada barroca de la catedral de Siracusa, construida por Andrea Palma, me dediqué a poner en práctica el principio de Arquímedes: empujaba con el dedo hacia el fondo del whisky el cubito de hielo, que enseguida volvía a la superficie del vaso con un impulso proporcional al peso del licor que desplazaba. Arquímedes nació aquí mismo, en la calle de al lado. Inventó máquinas de guerra, se sintió capaz de mover el mundo con una palanca, pero no pudo impedir ser degollado por el ejército romano de Marcelo durante el asalto a la ciudad, que lo pilló en casa pensando en la esfera y el cilindro. Por suerte para la humanidad, su compromiso no estaba con las armas, sino con la física y la geometría. La carrera que dio desnudo por las calles de la ciudad anunciando el principio por el cual sus piernas flotaban dentro de la bañera, fue la más olímpica que cabe imaginar. Terminó en este exacto lugar donde yo estaba tomándome un whisky con hielo, frente a la catedral de Santa Lucía.

Arquímedes, capaz de mover el mundo con una palanca, no pudo impedir ser degollado

Ante todos se realizó el prodigio. La joven Lucía se convirtió en estatua de mármol

Dionisio ensalzó a Asierques con versos reservados a los campeones olímpicos

Ayer, el camarero del bar Eureka se empeñó en contarme la historia de esta santa, que era tan convulsa como la de cualquier diosa del Olimpo. La madre de la bella muchacha Lucía padecía de un flujo de sangre muy pertinaz y después de visitar sin éxito a todos los sanadores de Siracusa, su hija, que era cristiana clandestina, le recomendó que implorara el remedio a santa Ageda, patrona de Catania, abogada contra los males de mujer. Así lo hizo la madre. Ante sus súplicas, santa Ageda entró en acción y a la señora se le cortó la pérdida que la tenía con una anemia al borde de la muerte, y para agradecer ese milagro, la madre de Lucía comenzó a repartir sus bienes entre los pobres, no sólo viandas, mantas y vestidos, sino también joyas y tierras. A su hija esta caridad le parecía muy bien, e incluso la alentaba, pero el novio con el que Lucía se iba a casar vio que se estaba quedando sin dote y trató de cortar esta nueva sangría de aquella pareja de manirrotas.

Cuando el galán llegó a la conclusión de que no había forma de pararlas, quiso vengarse y, lleno de despecho, pidió audiencia al tirano de Siracusa para delatar a su novia, Lucía, diciendo que era cristiana. La belleza de la muchacha causaba envidia y también deseos impuros en algunas gentes de la ciudad, lo mismo bajo la luz del sol cuando iba con el cántaro a la fuente de Aretusa como en la penumbra de las catacumbas de san Juan, que eran las antiguas minas de piedra de los griegos, donde se refugiaba para celebrar el culto prohibido a un nazareno junto con neófitos de su misma fe. El mayor castigo sería vulnerar su hermosura.

- ¿Se sabe si era virgen? - le pregunté al camarero.

- Por supuesto. Era una virgen de primera. En el santoral esa virtud es la que más se cotiza. Es como una medalla olímpica a la hora de tener puesto en el podio del altar -contestó.

- ¿No fue sometida a ningún martirio?

- El tirano la condenó a morir a hierro, pero antes quiso entregarla a los bajos instintos de los hombres en el prostíbulo de la ciudad -dijo el camarero.

- ¿Y santa Ageda de Catania no acudió en su ayuda, ya que había curado el flujo de su madre?

-Naturalmente. Hizo para ella un milagro espectacular.

En la plaza del Duomo, frente al templo de Minerva, se había montado el tinglado del juicio. La joven Lucía estaba de pie, vestida de blanco, con la cabellera rubia recogida en trenzas sobre su larga nuca, que esta vez no iba a ser segada por el hacha, sino mancillada por el deseo carnal. Cuando el tirano emitió la sentencia de llevarla al prostíbulo, el primero que se prestó a arrastrar a la virgen Lucía fue su novio, mientras otros varones del público esperaban su turno relamiéndose como simios muy lúbricos. El novio la agarró del brazo y tiró de ella, pero no consiguió moverla ni un solo paso. Otros hombres libidinosos se prestaron a secundarle. Primero fueron cuatro, luego más los que trataban de empujarla hacia el lupanar sin conseguirlo y el grupo de voluntarios fue aumentando hasta llegar a cien. Lucía permaneció inmóvil. Ninguna fuerza de este mundo parecía capaz de mover sus pies descalzos y ni quisiera la palanca de Arquímedes lo hubiera conseguido, hasta ese punto era sólida la santidad de la bella muchacha.

El milagro se realizó frente al templo de Minerva. Viendo ahora que el templo pagano está dedicado a santa Lucía como patrona de Siracusa, cualquiera puede imaginar quién ganó este desafío. ¿Por qué ni cien hombres pudieron moverla? Ante los ojos de todo el mundo se realizó el prodigio. La joven Lucía se había convertido en una estatua de mármol cuyas raíces llegaban a alcanzar el fundamento de la ciudad. Fue un gran milagro de santa Ageda, pero yo prefiero considerarlo como una prueba más del principio de Arquímedes.

El impulso hacia la superficie desde el fondo de los siglos también lo había experimentado aquella catedral. El principio de Arquímedes no sólo se realiza con los líquidos. Los elementos básicos de la vida siempre terminan por salir a flote, sobre todo los crímenes perfectos y algunos amores fuertes que se hayan ocultado, las piedras sagradas, las raíces de los árboles junto con todas las pasiones. Esta catedral primero había sido un templo dedicado a la diosa Atenea por el rey Gelón, en el siglo VI antes de Cristo, y, siguiendo el método arqueológico de la tarta de chocolate, sobre su basamento se levantó otro templo en honor a Minerva, cuando esta deidad se puso de moda; luego su fábrica fue aprovechada sucesivamente para el culto cristiano, para mezquita musulmana y finalmente pasó por los distintos órdenes de la arquitectura hasta quedar en catedral barroca. La fachada lateral que da al norte aún conserva en pie las primitivas columnas dóricas del templo pagano con sus metopas y triglifos. Sobre la piedra antigua había flotado la virginidad de aquella bella muchacha de Siracusa, que hoy es su patrona.

En esta plaza del Duomo también se celebró otro juicio singular, que en este caso fue una prueba de santidad pagana. Siglos antes de que el emperador Teodosio, convertido al cristianismo, suprimiera definitivamente los juegos olímpicos, en el año 391 de nuestra era, a instancia de un obispo cerril que los consideraba una manifestación pagana, hubo un atleta de pies no muy ligeros, llamado Asiarques, que había participado en una conspiración contra el tirano Dionisio y éste le condenó a muerte. La sentencia capital coincidió con la llamada de los heraldos convocando a los juegos olímpicos. Asiarques pidió que se aplazara su ejecución hasta que él regresara a Siracusa coronado con unas ramas de acebuche. Prometió que dejaría en prenda a un amigo para que fuera ejecutado en su lugar si él no volvía.

-No existe en toda la magna Grecia un amigo así -dijo el tirano.

-Yo tengo uno. Se llama Pinthias.

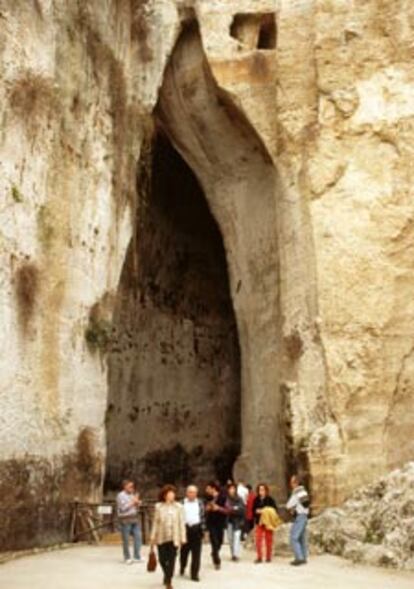

El tirano se negaba a creer que hubiera alguien que se prestara a ir a prisión sustituyendo a un amigo con el riesgo de morir decapitado, por eso, lleno de curiosidad, aceptó la apuesta, aunque sabía que si Asiarques regresaba de Olimpia vencedor el pueblo lo aclamaría y le sería muy difícil deshacerse de ese enemigo. Sin dudarlo un instante, Pinthias, que era un filósofo pitagórico, aceptó unir su destino al de su amigo. Se presentó a los jueces de Dionisio para sustituir en el cadalso al atleta por quien había apostado. Entre las gentes de Siracusa se estableció la controversia: unos consideraban una locura comprometer la vida por un amigo, otros admiraban semejante hazaña moral, muy superior a ganar una carrera en Olimpia. Pinthias fue hecho prisionero en las caverna llamada la Oreja de Dionisio y el reo Asiarques partió con la condena a muerte colgada de la mente en una trirreme cargada de atletas, poetas y artistas rumbo al Peloponeso. Los juegos duraban siete días, a los que había que añadir los que se invertían en las dos travesías por mar.

La caverna llamada la Oreja de Dionisio tenía una sonoridad misteriosa. La espiral de sus paredes conducía cualquier rumor por mínimo que fuera hacia la altura del ojo cenital que daba al exterior y allí el tirano podía enterarse de toda clase de maldiciones, conspiraciones o quejas que susurraran los cautivos. El tirano oyó esta oración de Pinthias murmurada para su propio corazón: "Oh, dioses subterráneos, escuchad esta súplica, en vuestra gran clemencia enviad a mi amigo un auxilio que le lleve a la victoria en Olimpia".

Los dioses no atendieron su petición, de forma que Asiarques resultó derrotado en todas las pruebas y al cumplirse el tiempo de regreso a Siracusa vencido, el pueblo volvió a dividir sus opiniones. Unos creían que Asiarques se quedaría fugado en Olimpia para perderse en el bosque sagrado de Altis, otros pensaban que volvería a Siracusa en la trirreme para arrostrar la muerte. En la ciudad había algunos filósofos que seguían la teoría platónica y en los debates del ágora proclamaban que el caso de este atleta derrotado y condenado a muerte era el ejemplo de una dialéctica entre el honor, la moral, la estética y el valor de la vida.

El día del cumplimiento de la sentencia coincidió con la llegada a Siracusa de los participantes en el juegos olímpicos. La nave iba a atracar a media tarde en el puerto donde se había concentrado parte del público para aclamar a los que llegaban vencedores. El resto de los habitantes de la ciudad estaban frente al templo de Minerva rodeando el patíbulo. Los verdugos ya habían sacado al rehén Pinthias de la caverna, quien ahora se hallaba muy sereno sobre el catafalco esperando su suerte a la hora convenida, mientras la gente enfervorizada cruzaba apuestas letales. La distancia que separa el muelle del puerto y el templo de Minerva a través de diversas callejuelas empinadas podía considerarse una prueba olímpica, ya que tenía las medidas exactas de una carrera de obstáculos.

Asierques fue el primero en desembarcar de la nave. Dio un gran salto sobre la borda y con zancadas rítmicas que desarrollaban en este atleta perdedor una velocidad insospechada recorrió en escasos minutos las quinientas yardas que le llevarían a la muerte. En el instante preciso en que el plazo expiraba llegó Asierques a la plaza, que era la meta suprema de su existencia, y Pinthias contempló a su amigo sonriendo desde lo alto del patíbulo cuando ya estaba a punto de entrar en su corazón el puñal del verdugo. La extraordinaria demostración de amistad conmovió a todos los habitantes de Siracusa, pero ¿quién de los dos amigos había sido más audaz en la entrega? Unos decían que fue Pinthias al ofrecer su vida a cambio de nada; otros, que fue Asierques al cumplir su palabra de regresar hacia su destino, vencedor o derrotado. De pronto todo el público comenzó a rugir invocando la victoria como si la plaza fuera la palestra. Los habitantes de Siracusa aclamaban al atleta perdedor considerando que la carrera que acababa de realizar hacia la muerte era la que distinguía a los verdaderos héroes. El tirano Dionisio bajó del estrado que se había preparado para presenciar la ejecución, llamó a Asierques al patíbulo y allí lo coronó con una rama de olivo. Ensalzó su nombre con los versos que Píndaro reservaba a los campeones olímpicos y a continuación Asierques fue ejecutado. Luego le reservó un entierro con honor entre olorosas hierbas y coronas de flores, envuelto en suave y delicado lino, según se podía leer en su estela funeraria.

Allí, en la plaza del Duomo, se habían ganado tres medallas de oro, que siempre contarán en el palmarés de la historia: Arquímedes corriendo desnudo detrás de la física y la geometría, la bella Lucía resistiendo el peso de todos los vicios hasta convertir su carne mortal en mármol rosa, el atleta Asierques aceptando la muerte como un destino unido a la amistad . Frente a la fachada barroca de la catedral de Siracusa me dedicaba a jugar aún con el principio de Arquímedes. Empujaba hacia el fondo del vaso el hielo del whisky pensando que algún día también mi corazón podría salir a la superficie de las emociones enterradas y que mi mejor corona de olivo sería poder navegarlas con la dulzura de las aguas azules que el mar Jónico me prometía cada mañana.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.