John Singer Sargent no tuvo miedo al escote: el pintor que escandalizó al siglo XIX regresa a París

El Museo de Orsay dedica una gran exposición al artista estadounidense, con un centenar de obras que revelan su capacidad inaudita para conciliar pasado y modernidad

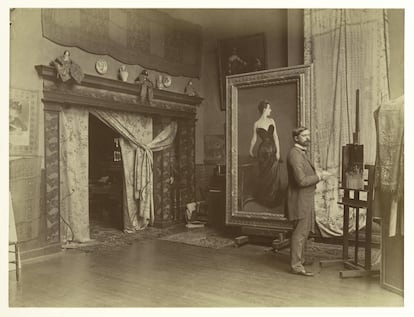

Deslumbró al París decimonónico, donde retrató la vida moderna en la nueva capital del arte, antes de ser olvidado por quienes lo habían celebrado años atrás. John Singer Sargent (1856-1925) regresa convertido en protagonista de una gran exposición en el Museo de Orsay, la primera retrospectiva que se le dedica en Francia, su país de adopción entre 1874 y 1884. La muestra, que se podrá visitar hasta el 11 de enero, recorre la trayectoria de Sargent durante esa década, en la que se formó con Carolus-Duran, pintor realista célebre entre aprendices británicos y estadounidenses. Fue el retratista más brillante de la Belle Époque, hasta que tuvo que abandonar París al borde de la treintena tras verse envuelto en uno de los grandes escándalos artísticos de aquel fin de siglo.

La exposición, organizada junto al Metropolitan de Nueva York, reúne cerca de un centenar de obras, 66 de las cuales son pinturas de primera división prestadas por museos de todo el mundo. El resultado es un concierto de virtuosismo, sensualidad y extrañeza. La pregunta que planea sobre la exposición es evidente: ¿fue Sargent un pintor francés? Barriendo para casa, el Museo de Orsay lo sugiere al destacar su formación en París y su simpatía por los impresionistas, aunque tal vez fuera más decisivo un cosmopolitismo poco habitual entre sus colegas de oficio. Nacido en Florencia, educado en varias ciudades europeas, acuarelista desde los 12 años, políglota que dominó cinco lenguas y dotado de una sociabilidad deslumbrante, fue hijo de una aristócrata excéntrica y artista aficionada que convirtió la vida familiar en un viaje nómada por Europa, y que lo programó para que se convirtiera en artista de éxito.

En París, Sargent encarnó al “pintor de la vida moderna” según la definición que dio Baudelaire. Fue un cronista de una ciudad en plena ebullición artística, llena de galerías, academias, teatros y cabarés, donde el naturalismo y el impresionismo desplazaban a la vieja pintura de historia y la antigua aristocracia se cruzaba con los nuevos ricos llegados de América. Allí frecuentó a Monet y a Rodin —a quienes retrató—, al músico Gabriel Fauré o a escritores anglosajones de paso por París, como Robert Louis Stevenson.

Más allá de sus vínculos parisinos, la muestra subraya su atracción por las culturas del sur de Europa, reflejada en los viajes que realizó a Madrid, Sevilla o Granada. En la Alhambra pintó el Patio de los Arrayanes y, poco después, el cuadro La danza española, una composición vibrante donde figuras iluminadas bailan en la penumbra. En 1879 viajó a Tánger, ampliando aún más sus horizontes e influencias. Ese carácter viajero y abierto le permitió emanciparse de los moldes académicos y aportar a su pintura una dosis no desdeñable de extrañeza y libertad, un toque de sensualidad y de misterio.

Pintor de la tercera vía

La pintura de Sargent se sostiene sobre dos pilares: el respeto absoluto a la tradición y la voluntad de acercarse a las vanguardias. En sus años de formación admiró a Frans Hals y copió a Velázquez en el Prado —desde Las meninas hasta el retrato del bufón Calabacillas, expuesto en la muestra—, como demuestra su dominio del claroscuro, el uso expresivo del vacío o la armonía cromática en lienzos sin estridencias, capaces de girar en torno a un leitmotiv cromático sin una sola nota en falso. Mientras, en París, absorbía la influencia de los impresionistas, perceptible en sus pinceladas nerviosas, realizadas con brochas más grandes de lo necesario, y en sus constantes experimentos con la luz.

La diferencia es que su propuesta resultaba más conciliadora que la de aquellos parias de la pintura y tal vez más acomodada al mercado. Sargent quiso acompañar al público, más que desconcertarlo. “Fue muy valiente en sus composiciones, aunque su estilo fuera más bien consensual. Allá donde Monet defendía hacer tabula rasa del pasado, Sargent construye una síntesis entre el arte del pasado y el moderno”, confirma la comisaria Caroline Corbeau-Parsons, responsable de la exposición junto a Paul Perrin.

Sus retratos de mujeres, de una gran densidad psicológica, dan buena prueba de ello: lejos de retratar a mujeres florero, transmiten una fuerza y una subjetividad que dialoga con el tiempo de Madame Bovary, publicado un par de décadas antes, o con las heroínas de su amigo Henry James, aunque con un acabado más amable, ajustado al gusto de una clientela acaudalada y deseosa de afirmarse socialmente. “Además, fue un pintor de la sombra, a diferencia de los impresionistas, para los que el color negro no existía”, apunta la comisaria.

Sargent encarnó una pintura de la tercera vía, con una innovación marcada, pero menos brusca, hasta el polémico episodio de Madame X, que chocó de lleno con la sensibilidad dominante en la época. A los 28 años, Sargent presentó en el Salón de 1884 ese conocido retrato de Virginie Avegno —una socialité de Nueva Orleans, hija de una familia criolla enriquecida gracias al tráfico de esclavos—, con el tirante derecho caído sobre el hombro, un escote vertiginoso y maquillaje exagerado que resaltaba su perfil altanero.

La crítica se indignó tanto por la indecencia de la pose como por la audacia de la técnica: una paleta reducida y una estilización extrema, que hicieron que un crítico lo tildara de “dibujo grande”. Aun así, el pintor se negó a retirar la obra, aunque más tarde pintó el tirante deslizado. Humillado, Sargent dejó París y se instaló en Londres, donde viviría el resto de su vida. Conservó el cuadro de la vergüenza en su taller hasta 1916, cuando fue comprado por el Metropolitan. “Es lo mejor que he hecho”, afirmó al final de su carrera.

En ese lienzo provocador, Sargent también actualizó el mito de la parisienne y demostró que también una extranjera como Avegno podía encarnarlo —más tarde, repetiría la operación con la chilena Amalia Subercaseaux—, al tiempo que lo sometía a una sexualización inédita. Nada que ver con las mujeres pintadas por Manet o Renoir pocos años atrás, envueltas hasta el cuello en telas pesadas. Sargent, en cambio, no tuvo miedo al escote ni a los hombros descubiertos.

Entre los retratos más memorables figura el de Samuel Pozzi, pionero de la ginecología y figura muy conocida en el París mundano, donde fue conocido como “Doctor Amor”. Sargent representa a ese hombre —“uno de los más bellos de su tiempo, con un carisma increíble”, apunta la comisaria— en bata escarlata y con una pantufla apenas insinuada, reinterpretando la tradición del gran retrato aristocrático de Tiziano o Van Dyck con un sesgo abiertamente audaz y homoerótico. Su modelo está cubierto de ropa, pero tal vez sea la obra más carnal de su trayectoria. El museo parisiense, sin embargo, prefiere no subrayar esa lectura. “Se cree que fue homosexual, aunque no haya una prueba definitiva de ello”, explica Corbeau-Parsons.

“No quiero pintar más caras”

Sargent destacó sobre todo como retratista, aunque con el tiempo llegó a aborrecer el género, hasta el punto de rechazar encargos como el de inmortalizar la coronación de Eduardo VII. “Pedidme que pinte vuestras puertas, vuestras verjas, vuestros graneros: lo haré con gusto, pero no quiero pintar más caras”, escribió en una carta al pintor Ralph W. Curtis. La muestra, sin embargo, revela también a un artista capaz de brillar en otros registros. Tormenta sobre el Atlántico (1876) subvierte la tradición de la marina con ángulos violentos y diagonales quebradas, que hacen que el espectador se sienta zarandeado por el viento en la cubierta de un barco.

En el tramo final del recorrido aparecen dos obras de una modernidad inesperada: Un vaso de oporto (1880) y La fiesta de cumpleaños (1887). En la primera, un personaje queda desplazado hacia el borde del lienzo, recortado por el encuadre y envuelto en una luz melancólica. En la segunda, el padre de familia aparece pintado con la cara borrosa, en una escena que se inspira en el lenguaje fotográfico, entonces en pleno auge, y que evoca las composiciones fragmentadas de Degas o Caillebotte.

Sargent murió en 1925, a los 69 años, con un ejemplar del Diccionario filosófico de Voltaire en la mano, anécdota que encaja con la nacionalización simbólica que viene a proponer esta muestra. Fue el adiós de un maestro moderno, suspendido en el delicado equilibrio entre la herencia del pasado y la eterna promesa de lo nuevo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.