La ciudad romana Flavia Sabora emerge de un campo de cereal en Málaga

Científicos de la Universidad de Cádiz localizan el municipio perdido gracias al georradar que ha documentado trazas de calles, unas termas y otros edificios

Caius Cornelius Severus y Marcus Septimius Severus atravesaron los más de 2.300 kilómetros que van desde la actual provincia de Málaga a Roma para reunirse con el emperador Vespasiano. Llegaron en agosto del año 77 y, apenas tres días después, consiguieron una audiencia para hacer dos peticiones. El que fuese uno de los hombres más poderosos del momento aceptó su petición de trasladar su villa, Sabora, a otro terreno cercano más fértil y les negó recaudar sus propios tributos. A cambio, la nueva ciudad debía pasar a llamarse Flavia Sabora, en honor a su casa dinástica. Hoy sabemos los entresijos de ese encuentro porque acabó grabado en un bronce que resistió hasta el siglo XVIII. Peor destino tuvo la nueva urbe, perdida en la noche de los tiempos. Hasta ahora que, por fin, ha aparecido bajo un campo de cereal en Cañete La Real, una localidad malagueña empeñada desde hace años en despejar el enigma de ese lapso oculto de su historia.

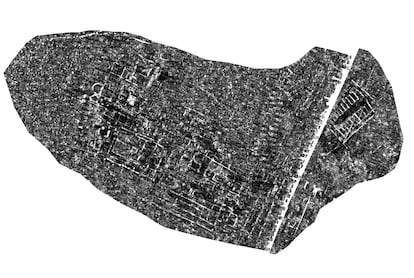

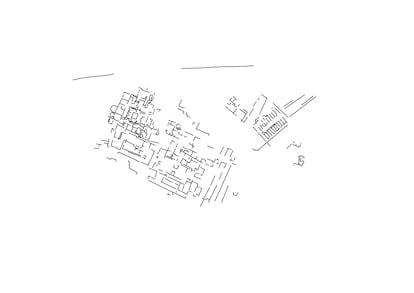

Científicos de la Unidad de Geodetección de la Universidad de Cádiz (UCA) han conseguido localizar el trazado de aparentes calles, espacios públicos y e incluso un espacio termal o ninfeo en El Carrascal, una zona rústica de cultivos a las afueras de Cañete. A través del empleo de vuelos de dron, pasadas de georradar y el procesamiento de datos con software —conocidos como arqueología no invasiva— han conseguido escanear el subsuelo en un área de más de dos hectáreas en el que aparece todo el trazado de una posible ciudad. “Es mucho para una villa y poco para el concepto de gran ciudad clásica romana. Encaja más con el concepto de small town, un centro cívico, religioso y administrativo que daba servicio a un área rural mayor”, explica el profesor de Historia Antigua y jefe de la Unidad, Lázaro Lagóstena, especializado desde hace décadas en el estudio del paisaje y las zonas rurales del pasado.

El equipo de Lagóstena ha sido capaz de documentar en una ladera entre dos parcelas restos de calles organizados en la disposición clásica romana de cardo-decumano, zonas de ínsulas con posibles restos de pavimentos —”probablemente sean mosaicos”, apunta el experto—, un ábside típico de un espacio termal e incluso restos de cuatro hornacinas que podrían encajar con la tipología de un ninfeo, un lugar cultual ligado al agua. Al profesor todas esas líneas que traza el georradar le encajan directamente con la planta de “un centro administrativo de época flavia”, un periodo que comprende del 69 al 96 después de Cristo. Y es ahí donde radica uno de los mayores valores del hallazgo: “Es una ciudad levantada en una única fase, por lo que es ideal para poder estudiar el urbanismo de ese periodo”.

El equipo de la UCA —conocido ya por sus hallazgos en Hasta Regia (Jerez) o en el puerto púnico de Doña Blanca (El Puerto de Santa María)— desembarcó gracias al hallazgo casual hace dos años de Antonio Aranda, un investigador y vecino de Cañete La Real. “Viendo unas imágenes de satélite vio que se dibujaban las plantas de unos edificios”, resume Andrés Morón, teniente de alcaldesa y concejal de Patrimonio Histórico de la localidad. El descubrimiento vino a despejar uno de los grandes debates históricos de la zona, empeñado en dar con el desaparecido emplazamiento de la ciudad romana con distintas hipótesis. “El Carrascal es una ubicación totalmente diferente a lo que se creía”, abunda Morón entusiasmado.

Aunque el emplazamiento de Flavia Sabora fuese un enigma, su historia no lo era. El autor latino Plinio (Naturalis Historia) la definía en el siglo siglo I como un oppidum (o asentamiento en colina). “Es decir, una población de origen prerromano, sometida al control y pago de tributos a Roma”, como apunta la Unidad de Geodetección de la UCA en su informe del hallazgo enviado a la Consejería de Cultura. El primer núcleo poblacional estaba en el cerro de Sabora, ubicado junto al actual pueblo de 1.600 habitantes, pero “ahí hace mucho frío y hay escasez de agua”, argumenta Morón. Con la seguridad que trajeron los romanos tras su conquista, en la ecuación de protección y prosperidad, primó la segunda variable, como demostró la petición de los dos representantes municipales al emperador.

La decisión favorable de Vespasiano acabó redactada en bronce —clásico material en la epigrafía jurídica romana— para ser expuesta en algún lugar visible de la nueva ciudad. Y allí debió quedarse, pese al decaimiento de un municipio que no resistió demasiado en ese emplazamiento, empujada por la propia decadencia de los centros urbanos que comenzó a experimentar la Bética desde mediados del siglo II. “La vida de Flavia Sabora fue apenas dos o tres generaciones. Le pilló la degradación de las ciudades. El núcleo se trasladó al tiempo al cerro en el periodo islámico y luego pasó a la ubicación actual de Cañete”, resume Lagóstena.

Engullida por el abandono, las referencias a Flavia Sabora podrían haberse diluido aún más, si no fuese porque un labrador localizó, entre 1517 y 1551, la placa de bronce que relata la historia de su refundación. La pieza acabó en la corte de Carlos V y allí permaneció hasta que desapareció en el siglo XVIII, probablemente engullida por las llamas en el incendio del Alcázar de Madrid de 1734. Aunque para cuando eso ocurrió, el texto ya era conocido y se había podido transcribir. El descubrimiento del georradar ubica al fin la zona concreta de la que salió el bronce y abre nuevos escenarios de investigación. “La siguiente fase sería analizar espacio por espacio, buscar paralelismos en otras ciudades de la misma época”, apunta Lagóstena.

Mientras llega o no esa fase —condicionada a su selección como proyecto de investigación por la Junta de Andalucía—, en Cañete La Real están empeñados en no volver a dejar perder su pasado romano. Morón asegura estar ya moviéndose para animar a la Junta de Andalucía a incoar un expediente de protección del yacimiento como Bien de Interés Cultural y blindar así la zona a posibles expoliadores. Paralelamente, el concejal apunta la intención municipal de “querer comprar los terrenos a los actuales propietarios por un precio justo, antes de que la protección deje las tierras con menos valor para ellos”, razona Morón. Luego, quizás, vendría la excavación e interpretación para hacer el lugar visitable. Por ahora, lo que es seguro es que Flavia Sabora no se volverá a perder.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.