La espera de las Penélopes de la posguerra española

El documental ‘Canción de una dama en la sombra’ reivindica, a partir de 28 cartas de un exiliado, el papel de miles de mujeres que sacaron adelante tras la contienda a las familias en ausencia de sus maridos

En el abismo melancólico de una tarde de domingo, para atemperar el frío del exilio que separa la España de posguerra y la Francia de la Resistencia, Armand pone la gramola. Lejos quedan su casa, su familia, su vida. Suena J’attendrai, la canción de moda en una Europa que cruje. Rina Ketty canta: “Esperaré el día y la noche, siempre esperaré tu regreso. Tu regreso esperaré, pues el pájaro que huye viene a buscar el olvido en su nido”. Parece que le canta a ella: a Soledad, su joven esposa.

Ella espera a Armand desde que se alistó en el frente cuando estalló la Guerra Civil. Ella le sigue esperando desde que cruzó los Pirineos —uno más entre los miles de republicanos españoles que emprendieron la huida— y dejó los campos de concentración para servir en una compañía de trabajos francesa. Para defender a Francia de los nazis y evitar represalias políticas en la España franquista.

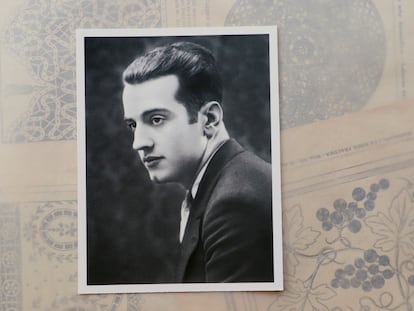

Es esa larga espera —la de una española anónima entre los miles de mujeres de posguerra que aguardaron largos años de hambre y tristeza a que volvieran los Ulises de la guerra— el fenómeno que retrata Canción a una dama en la sombra, una película documental de la cineasta Carolina Astudillo, que deconstruye el mito de Penélope y que pone el foco en esas olvidadas de la historia que no se limitaron a tejer y destejer. Con un toque original: lo hace a partir del contenido de 28 cartas que Armand le envió a su mujer desde el exilio.

La película, que ha comenzado ya su recorrido por festivales, es un documento dolorosamente bello. Solo hay que escuchar las amargas y sentidas palabras que escribe, cada domingo sin falta, Armand: “Si te pudiera tener entre mis brazos. Cuánta pena por mi culpa. Nuestra vida es la cosa más gris que pueda concebirse, y por más que nos esforcemos por hacerla alegre, raramente lo conseguimos”. Escribe: “En el exilio, todos los días y todos los meses se parecen. Hay que dejar tiempo al tiempo: es inútil atormentarnos. Nuestros deseos no van a cambiar el curso de los acontecimientos”. O también: “Tus cartas son mi único consuelo. Mándame papel smoking, así podré fumar recordando el sabor de los pitillos de España. Y no me olvides, como yo no te olvidaré nunca”.

Todo eso, un domingo tras otro, se lo escribe a Soledad. Y también a sus hijos, Eugenia y Albert, que crecen con la madre en Caldes de Montbui, en el corazón del Vallés barcelonés. Astudillo —cineasta chilena afincada en Barcelona, cuya filmografía ha transitado por la mirada femenina, la lucha contra el olvido y la voz de los perdedores sedientos de libertad— acompaña la lectura de estas cartas con unas evocadoras imágenes de textura antigua rodadas en Súper 8 y 16 milímetros. El efecto estético, con la música atávica de Carles Mestre, es envolvente.

Aparte de las cartas, el largometraje también rescata imágenes en movimiento de archivos familiares que muestran a familias catalanas acomodadas que vivieron una posguerra plácida, tan distinta a lo que narran las cartas de Armand. Niños bien vestidos, con juguetes inaccesibles para la mayoría, aparecen en pantalla mientras Armand le escribe a su hija, con emoción, que ha conseguido una muñequita de trapo que algún día le entregará como recuerdo de las aventuras de papá.

Pero papá no es Ulises, porque no volverá. Ni Soledad es Penélope, porque cada día va a la fábrica para sacar adelante a la familia. Toda la cinta invita a una reflexión de género que subvierte los roles masculino y femenino, asentados en el imaginario de posguerra.

Igual que se perdieron las cartas de Soledad y solo escuchamos las escritas por Armand, esta Canción a una dama en la sombra pone de relieve cómo se han perdido las voces de tantas mujeres que esperaron. Miles de esposas, madres, hermanas, hijas. Todas esperaron en tiempos de violaciones, de pelo rapado y aceite de ricino. Unos tiempos en que la etiqueta de roja era una pesada carga. La que suponía el peligro de la disidencia. Igual que lo sufrieron esas brujas de Caldes paseadas sobre un carro y ahorcadas en el siglo XVII por orden del Santo Oficio, las nuevas brujas, a ojos del régimen de Franco, tuvieron que lidiar con los nuevos inquisidores, mientras esperaban el regreso de sus maridos, de sus hermanos, de sus hijos.

Los contrastes se superponen en las casi dos horas de película. La historia de los vencidos es contada con imágenes —muy desconocidas— de los vencedores. La negación del mito pasivo de Penélope en la Odisea es combinado con bordados hechos hoy por manos que no esperan a que la Historia la cuenten otros y las vuelvan a silenciar a ellas. Unas voces de coro griego van recordando frases adaptadas de Marguerite Duras, la escritora de la soledad. Morir es dejar de esperar, por ejemplo. O esta otra: “Solo nosotras esperamos aún, con una espera de todos los tiempos, la de las mujeres de todos los tiempos, de todos los lugares del mundo: la espera de los hombres volviendo de la guerra”.

Sin embargo, esa épica guerrera del hombre exiliado la compensa Astudillo con otra épica minúscula: la del dolor y la angustia de la espera femenina, una espera activa, laboriosa, entregada a trabajos duros y mal pagados; una espera sin reconocimiento en los libros ni en la memoria. Una actitud muy alejada de aquellas madres abnegadas y esposas sumisas que preconizaba la Sección Femenina, cuyas imágenes en el documental constituyen el diapasón perfecto para tomar el pulso de aquella época en que Armand le pedía más cartas y alguna foto a su esposa para poder pasar las yemas de sus dedos por su rostro; la época en que Soledad leía las cartas de su marido a la luz de las velas en la seguridad del hogar.

El contenido de aquellas cartas no era nada convencional. Se interesa constantemente por la educación de sus hijos. Pide que su madre los forme y les dé cultura para que no sean ni vagos, ni ladrones, ni embusteros, ni hipócritas. Aunque en algo está tranquilo: “No hay infancia triste, pues no hay infancia consciente”, escribe.

Hay otro tema que sorprende: la sexualidad. Armand le promete varias veces su fidelidad. Nunca tocaré a otra mujer, le dice. En cambio, le asegura que entendería que ella pudiera mantener relaciones con otro hombre porque solo él tiene la culpa de su separación y, al fin y al cabo, dice, el coito es como el comer: “Algo físico que a veces se necesita”.

Un día, de repente, las cartas de Armand dejaron de llegar a Caldes. La muñeca de trapo nunca estuvo en las manos de la pequeña Eugenia. Soledad se quedó esperando. Largos años esperando. Hasta que una carta indeseada —seguramente escrita a máquina— le confirmó que la espera había terminado. La gramola de los domingos, en la canción de Rina Ketty, seguía así: “El tiempo pasa y corre golpeando tristemente mi corazón, tan pesado. Y sin embargo, esperaré tu regreso”. El de Armand, ya nadie lo esperó. A Ítaca no volvió.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.