El centro astronómico celta descubierto por un expolio

La investigación del saqueo de la ciudad celtibérica de Aratis permite hallar al Gobierno de Aragón un enorme calendario solar de hace 2.300 años

El expolio que la ciudad celtíbera de Aratis (Aranda de Moncayo, Zaragoza) sufrió durante 30 años -desde finales de los ochenta hasta 2013- provocó un procedimiento judicial que llevó a los jueces a reclamar al Gobierno aragonés que investigase los irreparables daños ocasionados. Así la Dirección General de Patrimonio Cultural de Aragón envió a un grupo de expertos a estudiar un área con concentraciones de túmulos. Se encontraban alejados unos 1,3 kilómetros de Aratis. El arqueólogo Francisco Romeo tuvo pronto una sospecha, así que recabó la opinión del astrofísico César Esteban López. Este se lo confirmó: era un complejo astronómico celta orientado hacia el orto solar del solsticio de verano, así como hacia el día 1 de noviembre, que indica, dicen “el inicio del año celta y de la macroestacion de invierno”.

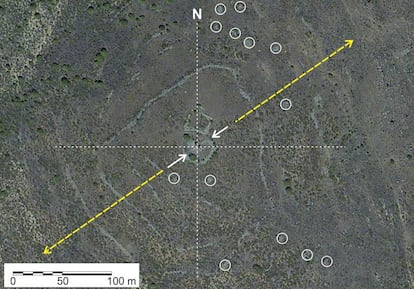

El estudio El campo de túmulos de Peñas Pasera de la ciudad celtibérica de Aratis y el calendario celta, redactado por César Esteban López, así como por los arqueólogos Francisco Romeo y Luis Fatás, y publicado en el último número de la revista Zephyrus, de la Universidad de Salamanca, señala que los especialistas estudiaron tres grupos de estructuras en forma de túmulos distribuidos por el paisaje a unos 1.033 metros de altitud. Ahora se hacen públicos sus espectaculares resultados.

De estas formaciones, posiblemente nueve correspondan a tumbas funerarias, indican en su estudio. Cada túmulo estaba formado por una acumulación de piedras y tenía un diámetro variable de entre uno y dos metros. Fueron realizados “en mampostería homogénea, lo que evidencia una selección de las piedras y rodeados por un anillo exterior conformado por sillarejos”.

De las formaciones, destaca una en el centro de todas -de unos 10 u 11 metros de diámetro-, rodeada de un doble anillo concéntrico en su base y cruzada -en dirección noroeste-, por un muro de unos 60 centímetros de grosor. El túmulo principal se encuentra situado en la cumbre del cerro de Peñas Pasera, una destacada elevación que goza de una extraordinaria visibilidad, “dominando los 360º grados del horizonte hasta unos 40 o 50 kilómetros de distancia”, explica López, del Instituto Astrofísico de Canarias y profesor de la Universidad de La Laguna.

Para establecer la orientación exacta del túmulo, sus ángulos y azimut, los expertos emplearon tecnología GPS, además de instrumentos como brújulas y teodolitos, que permitieron establecer “la declinación magnética [del túmulo], que resultó ser solo de -07 grados, con margen de error de +-0,4 grados.

Se sabe que los pueblos de cultura céltica desarrollaron sistemas de cómputo del tiempo. Los calendarios celtas, entre ellos uno hallado en Francia y conocido como Calendario de Coligny, indican que su año comenzaba en el mes de Samonios, el 1 de noviembre. En el caso de Aratis, el orto [salida del sol] del 1 de noviembre coincide con el monte de Lezna, a unos 17, 5 kilómetros de distancia del túmulo, mientras que otras fechas importantes en el mundo celta, como el 1 de mayo o el 1 de febrero, se producen sobre “picos relativamente agudos” de las montañas que rodean el conjunto astronómico.

“Este túmulo pudo haber constituido un lugar privilegiado para hacer seguimiento del calendario de horizonte a partir de observaciones de ortos y ocasos solares, por lo que el lugar pudo haber tenido un carácter sagrado y ceremonial debido a esta conexión entre el paisaje [las tumbas cercanas] y los astros celestes”, asegura López. “La adscripción celtibérica del campo de estructuras tumulares de Peñas Pasera incide en la normalización y aceptación científica de la contemplación y estudio del cielo y de los eventos astronómicos por parte de la cultura celtibérica”, señala el estudio. Los especialistas no descartan que el lugar fuese también utilizado para realizar algún tipo de celebración ritual.

El estudio de los tres expertos concluye: “La necesidad de recursos para conocer y determinar con precisión los ciclos anuales está más que justificada en una sociedad como la celtibérica, donde era primordial saber en que momento del año se conectaban para organizar desde las cosechas hasta las campañas bélicas. Los celtíberos conocían muy bien sus cielos”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.