El algoritmo de las mentiras piadosas

Melodrama de Ian McEwan en el que los protagonistas contemplan sus miserias ante el espejo de un humanoide en una Inglaterra futurista ahogada en problemas sociales

En Operación dulce recreaba McEwan aquella Inglaterra gris de los setenta que presagiaba un thatcherismo que en Máquinas como yo sirve de decorado para el espectáculo distópico que despliega una Inglaterra ahora en los ochenta, digital y futurista, pero ahogada en problemas sociales y que ha perdido el norte y la guerra de las Malvinas. Y hete aquí que Alan Turing, el tipo que descifró el código nazi Enigma en 1941, pero padeció la humillación de un juicio por homosexualidad, parece haber conseguido una versión sumamente avanzada del Frankenstein de Mary Shelley, una suerte de sofisticado prototipo de humanoide que atiende por Adán, que no sueña con ovejas eléctricas, sino con mujeres orgánicas, y que contribuye por igual a levantar el ánimo de la nación y a soliviantar el alma del ciudadano. La maravilla del objeto que cobra vida.

Charlie, tipo inseguro que sobrevive como puede a su propia neurosis y a un amor que quisiera perdurable, pero permanece en las nubes de la incertidumbre, recuerda aquel día feliz en que se compró un Adán una semana antes de que Mrs. Thatcher enviara a la muerte a miles de jóvenes británicos en las Malvinas. Ejerce de narrador introspectivo en forma de cronista un punto burlesco de un divertimento que rinde homenaje a la ciencia ficción británica, de H. G. Wells a Orwell o Lessing, y que disfruta dándole una vuelta de tuerca, más cómica que metafísica, a la vieja cuestión de si el ser humano puede replicarse y mejorar su condición de la mano de la inteligencia artificial. Adán interfiere de inmediato en su relación amorosa con la enigmática y sugestiva Miranda —su nombre remite a La tempestad de un Shakespeare aludido como en Cáscara de nuez—, que atesora un secreto que Adán descubrirá, que atormentará a Charlie desde que el humanoide le inocula la duda razonable de la deshonestidad de su amada, y que devendrá el dilema moral alrededor del que la novela va a ir creciendo, como nos tiene acostumbrados el autor de Amsterdam, dispuesto siempre a concebir un conflicto e indagar ante el lector todas y cada una de sus estribaciones.

Tan intrigante como sabiondo, Adán representa a un tiempo la conquista y el fracaso del futuro errátil, la diatriba del sentimiento contra la tecnología, la ética enfrentada a la cibernética. Al concebir un ser artificial cuyo software remeda la inteligencia humana, McEwan le permite al lector recordar la sensibilidad impostada de las criaturas engendradas por su colega Ishiguro en Cuando fuimos huérfanos; el fallido código moral que llevan consigo los protagonistas de Yo, robot de Asimov, o las ambigüedades de aquellos replicantes que Ridley Scott creó en Blade Runner a imagen de los androides de Philip K. Dick.

Se lo pasa en grande en su laboratorio moral, probando a mezclar venganzas con suspicacias, odio con redención y nimiedades con trascendencias entre matraces y probetas, contemplando cómo la ciencia, diluida en una comedia humana, esclarece el funcionamiento de la conciencia, cómo la muerte de Dios favorece a su vez la patente de una inmortalidad falsa como Judas si bien soñada con vehemencia y cómo, en fin, un sentido aséptico de la justicia como el que se le ha programado a Adán para arbitrar el bien y el mal puede convertir pequeños equívocos con importancia en verdaderos infiernos emocionales que el perverso humor del maestro McEwan convierte en un atractivo melodrama comercial en el que el ser humano contempla sus propias miserias ante el espejo de un humanoide que lo juzga con igual exactitud e ironía que las que emplea en componer un poema de 17 sílabas deudor de Philip Larkin. Abre nuestro nuevo Prometeo moderno la caja de Pandora de la intimidad de sus atribulados dueños, forzados ante el desafío tecnológico a gobernar su libertad a la vez que a razonar su humanidad y las sutilezas que la determinan: “Quién va a escribir el algoritmo de la mentira piadosa encaminada a evitar el sonrojo de un amigo?”.

Travieso y perverso como en sus perturbadores cuentos de Primer amor, últimos ritos, McEwan concibe una historia nacida como casi siempre de un conflicto moral llevado a sus últimas consecuencias y de una crítica y peculiar contextualización histórica.

No alcanza el primor de Amor perdurable o de Expiación tal vez porque se asoma demasiado a sus páginas el deseo de celebrar la farsa de tener a un autómata inteligente entrometiéndose en la vida doméstica de una pareja, de dialogar y bromear con las convenciones de la novela de ciencia ficción, de dejar entrever el aliciente de querer insinuar la autoparodia.

Pero este estrafalario ménage à trois enseña la imposibilidad de la inocencia, la certeza de que vivir no es sino ocultar y revelar sin el menor atisbo de placidez, y por encima de todo es decidir, y la convicción de que la imaginación literaria aventaja a la ciencia y de que “el arte es una forma de investigación”, como Orwell le enseñó a Charles. Y es un raro ejemplar de bildungsroman, un manual de instrucciones de uso de la vida (tan inútil como casi todos), un modélico ejercicio de ucronía distópica que sigue la fértil tradición de encerrar personajes históricos en la jaula de la ficción, como Doctorow o Philip Roth en La conjura contra América, y de injertar verosimilitud histórica en los caprichos de la imaginación, un nuevo reto de esos que el autor se exige para poder ser feliz escribiendo sobre desgracias.

Cautiva la sonrisa con la que contempla McEwan el sombrío laberinto ético que ha construido inventándose a Adán. Y máquinas como él son las que nos permiten cuestionar a gente como nosotros: “La utopía de Adán enmascaraba una pesadilla”.

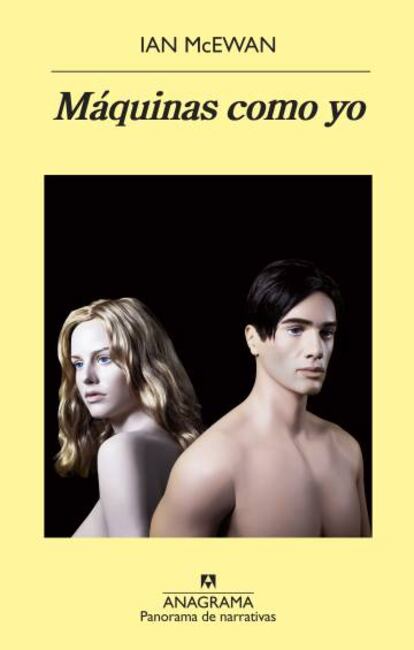

Máquinas como yo. Ian McEwan. Traducción de Jesús Zulaika Goicoechea. Anagrama, 2019. 360 páginas. 20,90 euros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.