Según pasan los días

El miércoles nos despertamos y el dinosaurio todavía estaba allí y además llevaba peluquín amarillo, como Lex Luthor en 'Superman'

Hay simbolismos de la realidad que serían inaceptables por obvios en la literatura. Este noviembre de Nueva York está siendo luminoso y templado casi cada día, incluido el martes 8, ese día futuro tan cargado de vaticinios y enigmas que de repente es una fecha pasada. El único inconveniente de estos noviembres gloriosos de la ciudad es que al cambiar la hora las tardes se abrevian de golpe. En cuanto se descuida uno el oro lento del sol se ha desvanecido hasta en los aleros y en las ventanas más altas que dan al oeste. A las cuatro y media está cayendo la noche, y es muy posible que el frío se esté afilando ya en el aire. Hay un desacuerdo entre el ánimo todavía caldeado por el sol y la brusca noche que llega. La iluminación pública es rojiza y escasa. La claridad principal que llega a las aceras es la de los fluorescentes de las tiendas. Así se distinguen y se disuelven las sombras de los que pasan. Las caras, incluso de cerca, se vuelven borrosas. La luz fluorescente es más cruda en los sitios de comida barata: los McDonald’s, los terribles Subway, los Kentucky Fried Chicken, donde los pobres se sientan a solas en mesas de plástico y comen sin sacar los contenedores de comida de las bolsas. Los huecos de tiendas cerradas en las que se cobijan los indigentes adquieren una hondura de grutas: alguien se mueve dentro, en lo oscuro, un revoltijo de mantas, harapos y cartones.

El día de las elecciones salí a la calle cuando todavía quedaba sol y anduve por mi barrio fijándome en la gente que llevaba en la solapa insignias de haber votado. En el colegio electoral, una escuela pública, reinaba una cierta desgana administrativa. No había urnas, sino unas máquinas de votar con escaso aire de eficiencia, como cajeros automáticos obsoletos. El ambiente de desgana llevaba semanas notándose. Un local que lleva mucho tiempo cerrado se había convertido en oficina de campaña demócrata. En el mercadillo de los granjeros de cada jueves y domingo se instalaba un tenderete donde se vendían chapas de Hillary y de Hillary con Bernie Sanders, y camisetas con un letrero sobre la pechera que conmemoraba uno de los muchos exabruptos que razonablemente habrían arruinado la candidatura de Donald Trump: NASTY WOMAN.

En la tarde de la jornada electoral confirmé lo que había notado días antes. Casi todos los activistas por Hillary eran mujeres, y ninguno de ellos, de ellas, era joven. Tampoco vi jóvenes votando, ni mostrando hasta el final sus chapas de Hillary y sus camisetas de NASTY WOMAN. Esa era una de las diferencias mayores con lo que había visto otra tarde y otra noche de hace ocho años.

Casi todos los activistas por Hillary eran mujeres, y ninguno de ellos, de ellas, era joven

Aquel martes, después de las doce de la noche, cuando se había confirmado la victoria de Obama, estuve paseando por la ciudad. Vi de lejos fuegos artificiales y escuché el clamor de la celebración en Times Square. Me despisté en el metro, porque había en algunos trenes un barullo como de Nochevieja, y acabé en las honduras de Harlem. Aquí todo cambia muy rápido, de un momento a otro, de una calle a la contigua. Volví a casa en un tren medio vacío y muy silencioso, en el que había sobre todo trabajadores emigrantes que dormían o se quedaban mirando al vacío con el derrumbe del cansancio y el sueño. Hay zonas profundas de la realidad en la que no calan los fervores electorales.

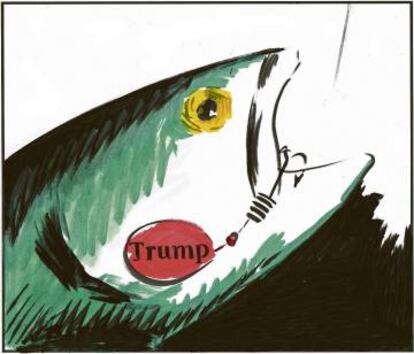

Este martes no había motivo para salir a la calle. Cuando sucede lo inverosímil, lo cotidiano se vuelve un poco irreal. Todo permanece idéntico y sin embargo todo ha cambiado, y hay razones muy serias para la alarma y para la desolación. La tristeza es un despertador silencioso que suena muy temprano. El miércoles nos despertamos y el dinosaurio todavía estaba allí y además llevaba un peluquín amarillo, como Lex Luthor en las películas de Superman, y era presidente de Estados Unidos.

Como la vida real prescinde si le da la gana de las cautelas de la literatura, el miércoles amaneció gris y frío, con una llovizna que rozaba la cara como patas de araña, con un cielo muy bajo en el que resaltaban más las ramas negras de los árboles que ya han perdido todas las hojas. En el metro la pesadumbre ensimismada de esa hora y de ese clima tenía un agravante visible de abatimiento político. Yo tenía una cita con un amigo en Chelsea, en la galería Pace, para ver juntos una exposición de cuadros de paleta más oscura de Rothko. La había visto ya el sábado anterior, con mucha gente, con un esplendor indirecto de sol que se filtraba por las altas puertas de cristales translúcidos.

Esta mañana la luz era más débil. Había tres o cuatro personas aparte de nosotros. A mi lado una pareja murmuraba furtivamente algo sobre las elecciones, como quien baja mucho la voz para decir algo en una iglesia.

Un cuadro de Mark Rothko sucede en el tiempo. Lo que se ve en el momento de empezar a mirarlo es el punto de partida de un viaje hacia el fondo en el que uno avanza en su inmovilidad por espacios sucesivos. Lo que al principio son líneas claras de separación se convierte poco a poco en veladuras de tránsito. Un color deriva en otro color que al principio no se veía y ahora es como un fulgor que viene de dentro y de lejos. La superficie tan premiosamente cubierta por pinceladas de trazo invisible se disuelve en una sensación de espacialidad como la de los fondos de Velázquez o los horizontes de Turner.

Pensé con admiración y congoja en todo el amor a su oficio, a su arte, que había puesto Mark Rothko en cada uno de esos cuadros: la paciencia, la reflexión, la mezcla de contemplación y destreza manual que hacen que el tiempo del trabajo no pase más rápido, ni se quede en suspenso: horas y días y semanas de trabajo se desvanecen y lo que queda es la obra pintada, soberana, limpia de claudicación y artimaña.

Habrá que aprender de ese ejemplo, en este tiempo del mundo que cada día se ensombrece un poco más, o mucho más, de golpe, con la nocturnidad de un eclipse.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.