Sabas Jauregui, hormiga ciega

El protagonista de la novela de Pinilla no sufre transformación alguna en 300 páginas. Menosprecia el ocio y cualquier afición improductiva

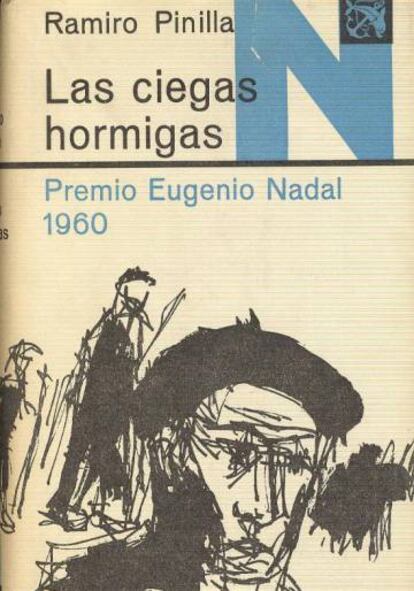

Cierto día tormentoso del siglo XX, un carguero inglés encalla en la costa vizcaína de La Galea. Reventado el casco, una gran cantidad de carbón se desparrama “como el pus negro de una herida” por las peñas. Tal es el arranque de Las ciegas hormigas, la novela con la que en 1960 Ramiro Pinilla, escritor hasta entonces desconocido, obtuvo el Premio Nadal.

Son los del relato de Pinilla años de privaciones. La posguerra franquista no se nombra, pero se entrevé a cada trecho de la novela en el orden social descrito. Un número indeterminado de lugareños de Algorta y aledaños se pone en camino para cargar en carros todo el carbón que se pueda. Es una noche inclemente de viento, lluvia y sendas embarradas. Al hormigueo febril se suman los Jauregui (Jáuregui, con tilde, en la edición original), empujados por el laborioso, el inflexible Sabas, patriarca de un viejo caserío.

Sabas Jauregui es tan dueño y señor de los suyos como de la novela de Ramiro Pinilla. De hecho, la desencadena y la sostiene hasta el final con su obsesión por acabar la tarea empezada y con su perseverancia de hierro. No hay adversidad que lo detenga, ni tan siquiera la muerte por despeñamiento de su hijo Fermín, suceso a partir del cual lo que en principio no era sino un hurto justificado por la necesidad se convierte en una empresa de dimensiones épicas. Tampoco hay espacio en Sabas para la culpa. Para ello haría falta una conciencia y, por tanto, una dimensión interior propicia a la actividad reflexiva, lo que obstaculizaría gravemente el trabajo que proporciona al personaje central de la novela su razón de existir.

Las ciegas hormigas incorpora con acierto la técnica narrativa empleada por William Faulkner en Mientras agonizo. El traslado de un cadáver en el carro representa una concomitancia acaso menor. Lo esencial en la novela de Pinilla, como en la de Faulkner, es que la historia consiste en la concatenación de los sucesivos monólogos de quienes participan en ella. Cada cual aporta su particular perspectiva, a excepción de Sabas Jauregui. Todo lo que averiguamos de él nos lo transmiten sus familiares y conocidos, a menudo desde actitudes que le son abiertamente hostiles, que incluso entrañan odio.

La grandeza de la novela coincide con la suya de protagonista que pone en movimiento a los demás actores. Hombre de una pieza, Sabas Jauregui no experimenta transformación alguna en el curso de 300 páginas. No tiene tiempo de ser otro que el que siempre ha sido. Menosprecia el ocio, la locuacidad (que también disgustaba a Pinilla) y cualquier afición improductiva. Y aun se diría que, siendo consciente de las repercusiones nefastas de su ajetreo y del fracaso de su empresa, no se abstendría de repetir idéntica temeridad en el futuro. Su fortaleza narrativa procede del dinamismo de que está dotado, motivo por el que a cuantos caen dentro de su radio de acción (principalmente su esposa, su cuñado y sus hijos) les sucedan las desventuras y peripecias que alimentan la trama de la novela.

Sabas Jauregui ya estaba poseído de joven por la tenacidad. Especialmente ilustrativo se me figura a este respecto el modo como encontró mujer. Ella, Josefa, evoca los tiempos lejanos en que una vez por semana Sabas le pedía baile y ella lo rechazaba. Así durante meses, hasta un día en que, apagadas las bombillas de la plaza, sin música, él la saca a bailar con no muchos miramientos y le comunica sin el menor asomo de ternura que ya ha empezado a hacer la cama y el armario. ¿Resistirse? Josefa lo intenta. Incluso se arrima a otro hombre; pero es inútil oponerse a una fuerza implacable que la arrastra igual que a una raptada al matrimonio.

Sabas Jauregui ni muestra ni comunica sentimientos. Lo mismo que carga sacos de carbón o da de comer a la vaca, engendró a sus cinco hijos, los cuales siempre lo trataron de usted. Es, para todos, inabordable; un poco menos para su predilecto, Ismael, el hijo adolescente sobre quien recae el peso mayor de la narración. Otros hombres tienen amigos; Sabas sólo se relaciona con sus obligaciones. Esta condena al trajín incesante, propio de hormigas, no es incompatible con la astucia. Se le da bien planear, prever, calcular las posibles consecuencias. Luego, enseguida decide. No le queda otro remedio. No tiene otra forma de combatir aquello que más teme: el pensamiento y la duda.

Ahora bien, una cosa es no mostrar afecto y otra no sentirlo. Estaba la madre dolorida junto al hijo muerto y Sabas, de pronto, la besó en silencio. Ismael, que es quien narra la sorprendente escena, dice: “En esta tierra donde vivo, de sentimientos tan escondidos, una forma de mostrar la virilidad o disimular la timidez es la rudeza”. Algo del tesón inquebrantable de Sabas se le debió de pegar a Ramiro Pinilla durante los casi 20 años que estuvo escribiendo su monumental novela Verdes valles, colinas rojas, y también algo del Sabas secretamente afectuoso cuando nos exhortaba (a mí en dos ocasiones) a decirles a nuestros padres que los queríamos antes que fuera demasiado tarde.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.