El filósofo de la opinión dibujada

El misterio era por qué este hombre, Máximo, el filósofo de la opinión dibujada, siendo tan civil, tan recto, tan moralmente exigente con los hombres y por tanto consigo mismo, eligió a Dios como el interlocutor más habitual de sus reflexiones y de sus diatribas.

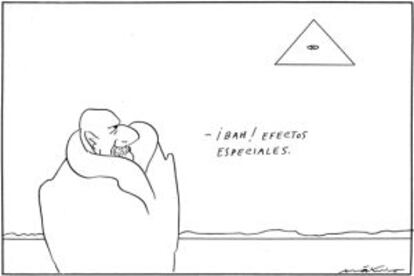

Dios, un tipo tan encerrado en su triángulo, tan dejado de las cosas del mundo, recibía con frecuencia la intemperancia educada de este pintor perplejo. Como si le tachara la conducta, como si le estuviera advirtiendo de las consecuencias que tenía en la tierra esa dejadez del Cielo, Máximo le reprochaba a Dios, le llamaba la atención, le interrogaba.

Nadie podía sentirse ofendido, ni Dios mismo, porque el dibujo de Máximo, su manera de hacerlo, era como el de quien dibuja una mariposa cuando esta se va camino del firmamento: su huella está en el propio vuelo; la huella de Máximo estaba, como la huella de las mariposas, en el dibujo mismo.

Puede haber muchas teorías sobre por qué eligió a Dios, pero la que parece que cuadra más con su manera de ser ensimismado incluso en la facundia, es la que sitúa a Dios, esa entelequia lejana que él formulaba en sus cuadros de periódico, como el más adecuado para recibir sus mensajes éticos, estéticos y políticos. Dios no iba a responder nunca, eso era evidente, pero es así cómo pasa en la vida misma: tú dibujas, escribes, denuncias…, y ni Dios responde. El Dios de Máximo quedaba ahí, interpelado y, como los hombres, o la política, o la vida, jamás dijo nada. Hasta ahora jamás ha dicho nada.

La escritura sagrada, a la que Máximo le dio la vuelta al derecho y al revés, tiene la sinuosa virtud que reclamaban sus dibujos: es una cosa y la contraria a la vez, sirve para un roto y para un descosido, para la ternura y también para la salvajada; y como en sus dibujos Máximo no quería adornarse de verdades ni de discursos, sino de metáforas, era mejor el Eclesiastés que el manifiesto de Marx.

Leer sus dibujos era asistir a sus conversaciones por otros medios. Máximo era el hombre que hablaba, pero tenía un alter ego: en persona, cuando te lo encontrabas, parecía desdeñoso del tiempo; si había algo que decir su conversación no estaba obligada a un fin, ni a un interludio; se prolongaba como un río, o como el mar. Pero en sus dibujos era veloz, sintético; no necesitaba más de una línea y a veces no necesitaba absolutamente nada sino el vuelo de su mano. Su escritura en el dibujo era una prolongación del dibujo mismo; no se podían concebir esos cuadros (esos cuadros de periódico, dejé dicho) sin la palabra, pero muchas veces no estaba la palabra. Pero estaba su discurso, la manera de hacer de Máximo.

Era un hombre preocupado por lo que sucedía; hizo teatro, discursos, preparó su lenguaje para lo público, y fue un gran conversador con la realidad como fondo, aunque a veces pareciera que volaba. En este sentido, era un hombre que opinaba, pero era un tímido; su lenguaje de conversador se aturrullaba en medio de la multitud, así que él prefería (esa es la impresión que siempre tuve) la conversación uno a uno, enfrentarse con el espejo que es el otro y decirle y decirle, esperar del otro una convicción distinta, un modo nuevo de ver las costuras que él le veía a la vida.

Era como un amigo de Platón en la caverna, perplejo, interrogándote, interrogándose. Te situaba en medio de la gente, te hacía una seña, se proveía de la simpatía esencial de su mirada, que era una mirada clara, como su línea de dibujo, y ya hablaba contigo, a solas, aunque alrededor hubiera cientos.

Quizá era la manera de ser de sus propios dibujos: hechos desde el amanecer para los lectores de los periódicos en los que estuvo (en éste, muchos años, desde que empezó EL PAÍS, en 1976, hasta 2007), pero dibujados sobre todo para cada uno de los posibles lectores. Uno a uno, como un artesano que le dejara en la mesa del maquetista cientos, miles, de originales que al fin eran un solo original, dibujado día a día como una variación multiplicada de su perplejidad ante los hechos del mundo. A la física le opuso la metafísica, y desde ahí sobrevoló el mundanal ruido.

Era un hombre tímido, pues, por eso se acercó a un interlocutor tan alejado como Dios. Aquella perplejidad que lo hizo artista, y ciudadano, no lo dejó nunca, jamás abandonó su cara, en ninguna circunstancia. Como si él mismo, en un momento determinado de su vida, se hubiera quedado en esa posición perpleja en la que se quedan los niños cuando no entienden algo y saben que jamás van a entenderlo del todo.

Creo que por eso buscó en sus dibujos la interlocución de Dios, porque Dios es, acaso, lo más incomprensible del mundo y sólo pueden señalarlo con cierta solvencia los niños perplejos o los artistas como Máximo San Juan.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.