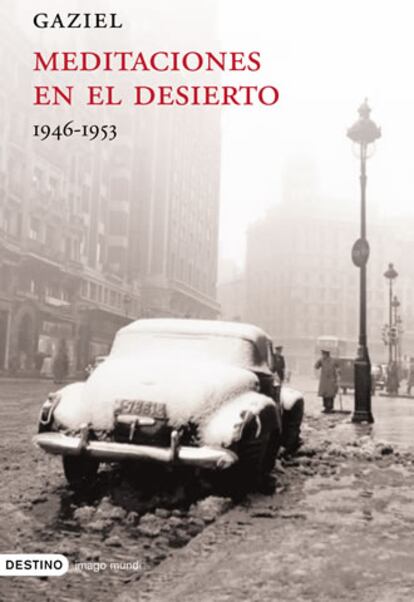

Meditaciones en el desierto

Agustí Calvet, Gaziel, fue un escritor y periodista catalán, cuya longeva vida transitó por la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura. Escribió estas memorias que abarcan un periodo de la posguerra y constituyen su obra maestra.

1946

12 de mayo de 1946

SALUD SOSPECHOSA.

Ortega y Gasset, en la conferencia que dio hace pocos días en el Ateneo de Madrid, dijo que España había salido de la Guerra Civil con una salud a prueba de bombas. «Una salud indecente», creo que dijo. Sí; debe de ser aquella salud que ya definía Jules Romains, en boca del Dr. Knock: «C'est un équilibre inestable qui n'annonce rien de bon».

14 de mayo de 1946

LA FALLA CAPITAL

Después del hundimiento de la monarquía, en 1931, en España siguieron fallando todos los estamentos civiles y todos los resortes de gobierno que desde la Restauración borbónica y en especial desde la trágica muerte de su autor, Cánovas, se habían ido deteriorando sin remedio en torno a la venerable institución. Por eso se hundió también la república y volvió a estallar, finalmente, la guerra fratricida que la obra canovista parecía haber arrinconado para siempre. 1936 fue un retorno a lo peor del siglo XIX. Pero, en el conjunto de causas que nos ha conducido a la situación actual, la más nueva, nunca vista hasta entonces en España, ni en los más negros tiempos del ochocientos, ha sido la falla, desde 1936 hasta ahora, del estamento intelectual, porque con él ha fallado hasta el propio latido de la conciencia pública. La inextricable situación en que hoy se halla el país, diez años después de aquel estallido de barbarie, aún no es más que el vacío total provocado por el mutismo cobarde y absoluto de la intelectualidad española que vive dentro de España.

Una guerra civil sólo puede superarse descartando por igual a los dos bandos fratricidas que se enzarzaron en la contienda. La lucha salvaje entre tesis y antítesis debe zanjarse con la síntesis. Y ésta brilla por su ausencia: se trata de la tercera España, capaz de volver a fundir la roja y la blanca. La tercera España, no combatiente, sino pacificadora y reconstructora, que sólo podría haber sido inspirada (y no dirigida) por la conciencia superior de una intelectualidad viva y auténtica.

15 de mayo de 1946

FALTA LA TERCERA ESPAÑA

Durante los meses de agosto y septiembre de 1936, un grupo de exiliados españoles, intelectuales de lo más variopinto, nos reuníamos en París, en casa de López Llausàs, el editor y librero barcelonés, hoy residente en Buenos Aires, entonces expatriado, tanto si quería como si no, al igual que nosotros. Y hablábamos, naturalmente, de la tragedia española.

Estaban Ortega y Gasset, Pittaluga, García Morente, Hernando, Pi i Sunyer (August) y unos cuantos más, hasta sumar una veintena. Marañón aún no había huido de España (lo hizo más tarde), y los únicos catalanes que había éramos, además del librero y su esposa —nuestros anfitriones—, Carles Soldevila y yo, con alguna aparición vaga y tardía de Joan Estelrich, que ya iba buscando su propio camino.

El motivo capital de nuestras reuniones era averiguar si cabía la posibilidad de intentar algo, como estamento pensante de un país hecho pedazos; y, en el caso de que la respuesta fuera afirmativa, unánime o aprobada por mayoría, qué era lo que teníamos que hacer. Yo propuse con insistencia la creación de una revista en la que, sin combatir a nadie, para no echar más leña al fuego, pudiese ir definiéndose de forma elevada y serena el espíritu de una España futura, au-dessus de la mêlée. No oculté que seguramente, a mi entender, si lo hiciéramos seríamos furiosamente maltratados por los dos bandos en liza. Pero, como compensación a ese calvario previsto, el mundo entero —excepto España y las fuerzas del mal que, relacionadas con ella, desde el exterior avivaban las llamas— nos escucharía y nos respetaría; y más tarde o más temprano, cuando se hubiese vertido suficiente sangre e hiciese falta una luz para salir de las tinieblas, el mundo y la propia España agradecerían nuestro noble esfuerzo.

Pero enseguida me di cuenta de que no podía estar más equivocado. Debía de ser mi nefasto sino, porque, al igual que habían sido del todo inútiles los modestos esfuerzos que periodísticamente había hecho para apartar al país del abismo en el que de forma tan irracional se empecinaba en sumergirse, ahora tampoco mis compañeros de exilio veían con buenos ojos lo que yo les proponía.

Desde Ortega y Gasset, que era como el pontífice de la intelectualidad castellana, hasta el más modesto de los allí reunidos, casi todos sólo pensaban, en medio de aquel gran temporal, en nadar y guardar la ropa. Pronto supe que iban ubicándose, silenciosamente y a hurtadillas, en la facción que más les convenía. Sobre todo Morente, que ya debía de estar pensando en su posterior «conversión», se opuso enérgicamente a que defendiéramos bandera alguna por nuestra cuenta. Las reuniones terminaron demasiado pronto y sin el menor provecho. Ahora me parece que se ve con nitidez la absoluta necesidad de esa tercera España. Como nadie se ha preocupado seriamente por prepararla, los españoles de hoy siguen obsesionados con las otras dos, las causantes de la catástrofe, aunque sometidos al bando vencedor.

La burguesía española —que debería ser, como lo ha sido en todas partes, el apoyo más firme de un régimen democrático— es políticamente tan inepta y corta de miras que, pese a las duras lecciones recibidas, no es capaz de ver nada más, si cae el general Franco, que el retorno del Dr. Negrín. Lo que mantiene a Franco donde está hoy es sobre todo el miedo «por lo que podría pasar» si cayese; partiendo siempre del supuesto simplista y falso, como el de todos los melodramas, de que nos encontramos ante un fatal dilema: Franco o Negrín. Es sencillamente infantiloide, es estúpido; pero es así —porque ni dentro ni fuera de España se ha intentado en serio que sea de otro modo.

Y, al arredrarnos tanto ante una fatalidad gratuita, el falso dilema quizá llegue algún día a ser un hecho, no por necesidad inevitable, sino por cobardía y necedad. El miedo es un cimiento detestable para asentar sobre él algo definitivo. El miedo sólo impide ver qué es lo que hay que hacer para no tener miedo. El día que Franco tenga que desaparecer (y sus días están contados, como los de cualquier otro mortal), el miedo no nos dará nada con que reemplazarle. Y, al no haber entonces nada preparado, bien podría ser que cayésemos en el vacío, en el caos.

17 de mayo de 1946

LA DERECHA ESPAÑOLA

Cuando desde la cima de mi larga y triste experiencia contemplo la actual desolación de la ciudadanía española, me parece que el peor mal de España es la incapacidad congénita, incurable, de sus denominadas clases «directoras» y «conservadoras», de la

burguesía en bloque, para regentar la res pública. Las conozco muy bien, esas clases, por haberlas tratado y sufrido durante largos años.

Un país no puede ser bien dirigido políticamente sin una minoría que lo lidere: tanto si se trata de la más perfecta democracia —por ejemplo, Inglaterra— como de la dictadura más fuerte —al estilo de Rusia. No ha habido ni podrá haber nunca dirección por abajo, desde la masa. Pues bien: la elite española, que desde la implantación del régimen democrático tendría que ser, como lo es en todas partes, la burguesía, nunca ha funcionado satisfactoriamente como tal, ni siquiera medianamente.

Las clases españolas que deberían ser directoras, pero que en realidad no dirigen nada, en el fondo son de una pasividad y de un escepticismo increíbles. Todo lo que sobrepasa el hogar o el negocio personal se convierte en algo sospechoso para ellas. «Béns del comú, béns de ningú»* es un dicho popular de Cataluña, el lugar de España en el que modernamente se ha mostrado más viva la ciudadanía. De los valores colectivos o de los del espíritu —ante los cuales (como decía muy bien Maurras al respecto) hay que situar la política, porque sin ella peligran los demás— no quieren saber prácticamente nada. La religión, reducida al cumplimiento desganado, moroso y de buen tono de pequeñas prácticas más sociales que fervorosas, es algo que dejan de buena gana en manos de curas y monjas. Y dejan la administración pública a cargo de los organismos adecuados, aunque los burlen de tapadillo con todas las mistificaciones y zancadillas que hagan falta para librarse del fisco y de los impuestos. La política exterior, como los partidos de fútbol, se distribuye en filias y fobias Eso sí: quieren que el pueblo sea un niño bueno y que el país vaya bien. Si los encargados de la res pública la dirigen de un

modo que no les conviene, o si el pueblo adquiere unos matices que les asustan, acuden corriendo a refugiarse en brazos de los militares.

El mundo actual ha presenciado —y nosotros vivido, lo que es mucho peor— el muy elocuente caso de la Segunda República Española. Ésta llegó en 1931, y no lo hizo por otro motivo que porque la monarquía se había hundido ella solita. Dado que la naturaleza política tampoco admite el vacío, la imprevista desaparición de la monarquía, que era el sistema establecido, provocó automáticamente la aparición del único sistema alternativo disponible en aquel momento: la república. Y aun así esa disponibilidad era tan vaga y meticulosa que los primeros en asustarse al ver bajar del cielo a la república fueron los republicanos. Quienes lo presenciamos lo recordamos a la perfección: aquello fue como si hubiese caído un meteorito.

Ante semejante hecho, la actitud de las clases «directoras» y «conservadoras» era muy clara. El régimen defenestrado había sido relativamente el suyo, gracias a Cánovas, que justo en el momento de la Restauración, en 1874, se lo había arrebatado a los militares de las manos, después de que éstos lo introdujeran con un golpe de los suyos, es decir, con un pronunciamiento. La genial obra de Cánovas, de relativo asentamiento de la ciudadanía y del poder civil, salió más o menos adelante, no sin sufrir sus altibajos, hasta 1923, cuando los militares volvieron a hacer de las suyas, quiero decir de las que siempre acaban mal. Llegó, en efecto, el golpe de Estado seguido de la dictadura, y el dictador, el general Primo de Rivera, fue el auténtico enterrador de la monarquía española.

Al no haber sido regida por nadie la Segunda República Española, ni siquiera por los propios republicanos, cuando se produjo la inevitable caída de la monarquía, en 1931, la actitud sensata de las clases conservadoras para con aquel nuevo régimen caído del cielo tendría que haber sido, evidentemente, la de tratar de hacerlo suyo, al igual que en 1871 habían tratado de hacer sus equivalentes francesas, y en condiciones mucho peores. La Segunda República Española llevaba un gran cartel que decía: disponible. Y ya se sabe qué es lo que ocurre en todas partes cuando la burguesía es fuerte, sabe lo que quiere y lo quiere de verdad —y ésa es, precisamente, una de las más visibles fallas de la democracia, algo que el comunismo siempre le reprocha. Contando a su favor con el dinero, la Iglesia, la milicia, la prensa, la burocracia y gran parte de la clase media, una burguesía resuelta y con sentido común es algo totalmente imbatible en Europa occidental. Pero sucedió que, ante el fatal advenimiento de la Segunda República en España, la mayor parte de la burguesía, por no decir toda, le dio obtusamente la espalda. Luego, cuando la cosa ya no tenía remedio, esa derecha abúlica y corta de miras dijo, para atenuar el inmenso disparate cometido, que si se había comportado con la república como lo había hecho era porque la república la había atacado a las primeras de cambio.

Esa excusa alude a las escasas quemas de conventos, las inevitables medidas anticlericales, las persecuciones a monárquicos y otros polémicos excesos que tuvieron lugar a principios del nuevo régimen. Pero, sin tener en cuenta que semejantes disparates eran increíblemente leves comparados con la fantástica cochambre que había acabado carcomiendo y destruyendo a la monarquía, y que había que considerarlos más bien un simple sarampión revolucionario, constituían sobre todo la saludable advertencia de que no había que quedarse en la mera protesta y dormirse en los laureles, sino actuar enseguida y con energía. Porque, si la gente de dinero y orden le cerraba puertas y ventanas, ¿qué querían que hiciese la república abandonada en plena calle?

Sólo había dos hombres nuevos que podrían haber sido los políticos encargados de consolidarla: uno de centro-izquierda, Azaña, y otro de centro-derecha, Gil-Robles. Si la burguesía española, con todo lo que arrastra de menestralía y pueblo acomodado, hubiera apoyado decididamente a esos dos líderes, a cuyo alrededor se apiñaron espontáneamente la izquierda y la derecha, el régimen habría podido consolidarse y distribuirse en dos grandes formaciones gubernamentales, como en la también crítica época de Cánovas y Sagasta, y nos habría ahorrado así la espeluznante Guerra Civil y el callejón sin salida en el que ahora estamos.

Pero aquellos dos hombres nunca pudieron llegar a un acuerdo capital (ni siquiera a escondidas, como en el Pacto del Pardo) ni a desarrollarse ellos mismos todo lo que habría sido necesario, porque siempre les faltó una base propia suficiente. Azaña, un solitario con cara de pocos amigos, falto de auténticos republicanos —los radicales o lerrouxistas eran un desecho de la corrupción monárquica y los radicales-socialistas unos descerebrados sin nada que ofrecer—, no tuvo otro remedio, para lograr algo coherente y firme, que apoyarse siempre en la extrema izquierda de socialistas integrales, que no querían la república como régimen definitivo y estable, sino como un pasadero para poder llegar al marxismo. Y Gil-Robles, por su parte también prisionero —de la reacción más vetusta y tronada—, tampoco podía ser el líder sincero de una política destinada a cristalizar en una derecha francamente republicana. La derecha vivía, como he dicho, en el limbo, y su líder se veía cada vez más rodeado por todo tipo de enemigos del régimen: monárquicos, carlistas, fascistas, integristas, etc., que pretendían destruirlo. Azaña y Gil-Robles, igualmente desbordados, sucumbieron. Ganaron la partida los extremistas desbocados, partidarios de la guerra civil.

Así la república, primero abandonada en plena calle y luego carente de republicanos auténticos y honestos —cayendo en las sucesivas manos de la extrema izquierda y la extrema derecha, y siendo maltratada descaradamente si no les seguía el juego revolucionario—, iba de Herodes a Pilatos, y se iba debilitando a cada paso. Las organizaciones obreras, cegadas por la pasión sectaria, no se daban cuenta de que, al llevar las cosas por el pedregal de la anarquía, los militares acabarían, como siempre ocurre en España cuando amenaza con producirse la revolución de la calle, por imponerse con uno de sus ya legendarios golpes de sable. Y la falta de visión de las clases burguesas españolas fue tan grave que no se dieron cuenta de cuál era la única forma de equilibrar aquel desbarajuste y de impedir que, queriendo huir del fuego, fuésemos a dar en las brasas: fortalecer ellas mismas aquella república sin republicanos, que ninguno de los extremistas quería.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.