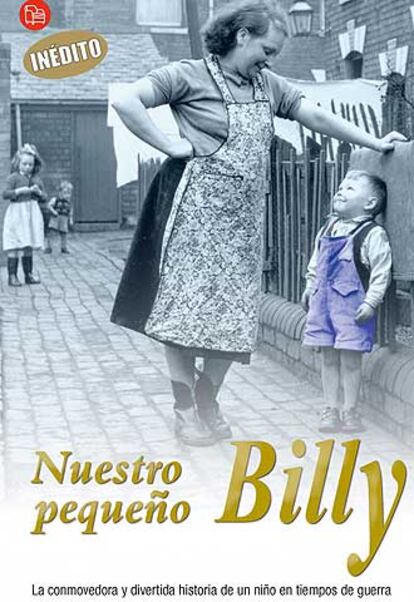

Nuestro pequeño Billy

Ante la adversidad, nada como una voluntad férrea y mucho sentido del humor. El testimonio que Billy Hopkins ofrece al lector en esta novela autobiográfica así lo demuestra

Prólogo: Otra maldita boca que alimentar

—Ahora, Kate. Vamos, empuja. Es que no lo intentas —dijo la comadrona—. ¡Tira de la toalla y empuja! ¡Vamos!

—¿Qué crees que estoy haciendo? —gritó Kate—. No puedo empujar más. Tira y empuja. Esto es como remar en el lago de Heaton Park. Podría habérsele ocurrido a Dios una manera más fácil de tener hijos, digo yo.

—Vamos, que ya falta poco, tesoro —señaló Lily Goodhart, su vecina, mientras le sujetaba la frente sudorosa.

—Ya verás cómo el aceite de ricino lo acelera todo —añadió la comadrona McDonagh—. Además, tampoco es que sea tu primer retoño.

—¡Y qué! Eso no significa que sea más fácil, por mucho que digan —protestó Kate.

Una repentina contracción estremeció todo su cuerpo.

—¡Dios me ampare! Igual que si me hubieran atravesado con el atizador de la chimenea al rojo vivo —dijo sin resuello.

—Muerde el pañuelo cuando no puedas más, Kate —señaló la comadrona—. No tienen por qué oírte los vecinos. Ni tus hijos, que están en el cuarto de al lado. ¿No está tu marido en casa?

—No, yo misma le he dicho que se fuera al pub de la esquina. Aquí no haría más que estorbar. Además, no le gustan estos fregados.

—Claro, qué fácil. Pues me da igual, tendría que estar aquí por si hace falta salir a buscar al doctor McDowell. Lily, acércate al pub y dile a Tommy que venga.

—Bueno, pero me parece que no le va a gustar —respondió Lily.

—¡Si le gusta como si no le gusta! Dile que es aquí donde hace falta. Y no vuelvas sin él.

—Está bien, si tú lo dices —señaló Lily con cierta vacilación antes de abandonar el angosto cuartito.

—Espero que no tengamos que llamar al médico. Me moriría de vergüenza —añadió Kate cuando Lily salió de casa.

—¡Pero si es un médico!

—¡Y qué! No deja de ser un hombre, ¿no?, y yo no quiero que ningún hombre, ni siquiera mi propio marido, me vea así. Y además, me parece que

Pero la comadrona nunca llegó a saber su parecer porque Kate volvió a retorcerse por un nuevo espasmo lacerante y todo su esfuerzo se concentraba en sofocar los gritos.

—Ahora, Kate —alentó la comadrona—. ¡Vamos, que ya casi lo tenemos! ¡Empuja! ¡Hacia dentro y hacia fuera, adentro y afuera! ¡Eso es!

Eran las ocho de la tarde de un domingo de 1928. Tommy ya iba por la tercera pinta de cerveza y le había empezado a invadir una placentera sensación de afabilidad. En aquel ambiente se sentía como pez en el agua.

—Esto es lo que a mí me va —le dijo a Jimmy Dixon, su amigo del alma—. Este es mi verdadero hogar. Las cuatro paredes del Tubby Ainsworth. El mejor pub de todo Collyhurst.

El pub se llamaba en realidad Dalton Arms, pero casi nadie lo llamaba por su nombre.

El espeso humo de tabaco y las voces animadas de la veintena de hombres que habría en el lugar eran una combinación que en Tommy producía un rotundo efecto de bienestar y camaradería. Aquí se sentía a salvo y lejos de todos los avatares domésticos.

Cogió un paquete de Player's Weights, sacó el último cigarrillo que le quedaba, le dio unos golpecitos contra la uña del pulgar, amarillenta por la nicotina, y encendió una cerilla. Dándole unas cuantas caladas con satisfacción, levantó la vista de las cartas que tenía en la mano y recorrió el salón con la mirada para registrar la escena de rostros masculinos pálidos y demacrados, con gorras planas y bufandas de lana que llevaban todos a modo de uniforme.

—Mira qué buen puñado de trabajadores tenemos aquí —exclamó Tommy.

—¿Qué has dicho? ¿Trabajadores? ¡Pero si casi todos están en paro! —respondió Jimmy.

—Da igual. Son la sal de la vida. Excepto ese canalla de Len Sharkey, claro está —se apresuró a decir mientras posaba la mirada sobre su odiado enemigo, que en aquel instante se reía a carcajadas con sus amigotes como consecuencia de algún que otro chiste.

Dicho esto, dieron un buen trago de cerveza.

En lo esencial, Tommy era un hombre feliz. Una cerveza, un amigo y un poco de paz, eso es todo lo que quería. No era mucho pedir. Pero aquella tarde de domingo había algo más. La suerte estaba de su parte. Se acababa de anotar doce puntos en el tablero de cribbage con una jugada de dobles parejas. No le cabía la menor duda. Estaba a punto de hacerse no sólo con el triunfo de la partida, sino con el chelín que se habían apostado. Lo cierto es que Jimmy Dixon no era lo que se dice una lumbrera, a duras penas lograba hacer el recuento de su propio tanteo, no digamos del de Tommy. Pero qué demonios. Tanto si eran amigos como si no, un chelín era un chelín, y eso es lo que contaba en este perro mundo. Se bebió el resto de la cerveza de un trago y se levantó.

—Esta ronda es mía, Jimmy. ¿Lo mismo?

Jimmy vació el vaso.

—Gracias. No me vendría mal. Y mira a ver si puedes comprarme un poco de suerte cochina, ya puestos.

Tommy se abrió paso a empujones entre la clientela de la barra.

—Tubby, cuando puedas, una pinta de la de siempre para mí y otra de amarga para Jimmy. Ah , y un paquete de Weights, de diez. No puede faltarme el cigarrillo por las mañanas.

—Está bien, Tommy. Una pinta de suave, otra de amarga y diez Weights. Eso suma un chelín con once peniques —respondió Tubby Ainsworth al tiempo que servía las cervezas.

Tommy pagó, recogió las cervezas y el tabaco y volvió a tomar asiento en la mesa de la partida.

—¡A tu salud! —exclamó Jimmy.

—¡A la tuya! —respondió Tommy.

Fue en aquel preciso instante cuando la paz de Tommy se vio alterada. Según inclinaba la cabeza para dar un trago de cerveza vio a través del fondo del vaso la figura de Lily Goodhart envuelta en un chal que se dirigía hacia él con paso ligero.

—¡Maldita sea! No te vuelvas ahora, Jimmy, pero ¿has visto quién viene por ahí?

—No. ¿Cómo demonios quieres que la haya visto?

—Lily Goodhart, mi vecina. Y además sé por qué ha venido.

Lily trataba de abrirse camino entre la implacable barrera de cuerpos masculinos que le fueron dedicando todo tipo de silbidos y abucheos.

—¡No se permite la entrada a las mujeres!

—¡Este es un lugar de hombres!

—¡Vete a llenar el vaso a la salita de estar!

—Está bien, está bien. Lo único que quiero es decirle una cosa a Tommy.

Se acercó a Tommy y éste apoyó la cerveza en la mesa.

—Sí, Lily. ¿Qué ocurre? —preguntó con fastidio, molesto por semejante aparición y por el hecho de ser el centro de todas las miradas. En especial la de Sharkey, que parecía disfrutar de lo lindo y soltó otra carcajada con sus compinches.

—Ha llegado el momento, Tommy —susurró con urgencia—. Es Kate. Será mejor que vengas conmigo. Ha roto aguas y las contracciones se van acelerando. Creo que no falta mucho.

—¡Maldita sea! No hay paz en este mundo, ni siquiera en el pub. ¿Para qué tengo que ir? Kate me dijo que me quitara de en medio.

—Creo que es por si se complica y hay que llamar al médico.

—¡Al médico! Como si me sobraran dos libras para llamar a ningún matasanos. Además, tengo entendido que matan más que curan, con esos infames instrumentos que usan.

—Yo me limito a contarte lo que me han dicho.

—De acuerdo, Lily. En cuanto termine la partida voy para allá. Aunque la verdad es que no sé qué voy a hacer yo ahí. Le vendría mejor que me quedara donde estoy. ¿Cuándo llegó la comadrona?

—Hace más de media hora. Está haciendo todo lo posible para que sea rápido. Bueno, Tommy, será mejor que salga de aquí antes de que estos hombres me saquen a patadas. Pero les he prometido que vendría a buscarte. ¿Te espero en la puerta?

—Mira, Lily, no hace ninguna falta. He dicho que iré en cuanto termine la partida, y eso es lo que voy a hacer, no temas.

—De acuerdo, si tú lo dices.

Como si se tratara de un escudo, se aferró bien al chal que la envolvía y salió a toda prisa.

Tommy volvió a la partida de cartas, pero tenía el corazón en otra parte. La visita de Lily lo dejó abatido y desconcertado. Echó a perder una jugada obvia de cuatro puntos y otras tantas en la siguiente mano. Jimmy Dixon no era tan lerdo como él creía y no dudó en aprovechar su distracción. En seguida le alcanzó y tras un par de manos ganó la partida con una escalera de color que le otorgó un total de ciento veintiún puntos. Después recogió sus ganancias y se las metió en el bolsillo.

—Mala suerte, Tommy. Estaba convencido de que la victoria era tuya. No te preocupes. Tómate otra pinta para bautizar al recién nacido. Era una de suave, ¿no?

—No debería, Jimmy, todavía no ha nacido. Aunque está bien, si insistes. Me has convencido. Pero tendrá que ser la última.

En su fuero interno, lo que le producía mayor reparo era la sola idea de tener que escuchar a Kate en trance de dar a luz.

Jimmy regresó con las pintas de cerveza y dieron un trago largo los dos.

—¡Ah! —suspiró Jimmy relamiéndose—. ¡No hay nada que supere un trago de buena cerveza! —Se inclinó hacia delante y adoptó un tono confidencial— ¿Cuántos hijos tienes ya, Tommy?

—Creo que ya he perdido la cuenta. A ver —se puso a contar con los dedos—. Está nuestra Flo, Polly, Jim, Sam y Les. ¿Cuántos son?

—Cinco.

—Eso es. Dos niñas y tres niños, y con el que viene serán seis, si es que lo logra, el condenado. Mejor me voy, Jimmy. Tengo que ver lo que está pasando, supongo. Con un poco de suerte, ya habrá terminado todo cuando llegue.

Se bebió el resto de un solo trago y se puso en pie.

—Gracias por la cerveza, Jimmy. Lo que no te agradezco es esa maldita partida de cribbage. Pero pienso recuperar ese chelín en la próxima, te lo aseguro.

Dirigió sus pasos hacia la puerta enfrentándose a un coro de comentarios insolentes que provenían de los asiduos del Dalton Arms.

—¿No has pensado nunca en castrarte, Tommy?

—¡Sería una pequeña operación de nada!

—¡También podrías anudártela, Tommy!

Tommy se dio la vuelta para comprobar quién había sido el autor del último comentario.

—Será mejor que cierres esa boca tan grande que tienes, Sid Hardcastle, si no quieres que te la cierre yo mismo.

El espontáneo guardó silencio porque sabía que aunque Tommy era de aspecto inofensivo, un hombre menudo, calvo y patizambo, tenía muy mal carácter y era más que capaz de cumplir sus amenazas. No en vano había trabajado y sobrevivido en el mercado de Smithfield más de treinta años, en el transcurso de los cuales adquirió cierta destreza en el arte de las grescas tabernarias.

Cuando estaba abriendo la puerta del pub, Len Sharkey alzó la voz y dijo en tono sarcástico:

—Parece que estamos ante un semental de primera

Al ver que sus amigos lo premiaban con una sonora carcajada, se envalentonó y añadió:

—Todos los católicos son iguales , se multiplican como conejos.

Tommy se detuvo, dio media vuelta y se fue hacia él. Alzó la vista y lo miró a los ojos.

—¿A qué te refieres con eso del semental, de los católicos y de los conejos?

—Lárgate, Tommy. No quiero líos. Era una broma.

—Sharkey, eres un payaso y quiero que sepas una cosa. En el mercado hay unos cuantos tipos grandullones.

—Ah, ¿sí? ¿Y qué?

—Pero nunca me he topado con un tipo de tus dimensiones. Seguro que pasas del metro ochenta, si no me equivoco.

—Uno noventa y dos —respondió Len con orgullo.

—Nunca me he topado con nadie tan grande como tú, con tanto músculo. Me quito el sombrero —prosiguió Tommy quitándose la gorra con rapidez.

Len se creció.

—Pero me parece que debes de ser el único hombre de Collyhurst que no tiene huevos.

En aquel instante, sin previo aviso y en un solo movimiento veloz y fluido, le propinó un cabezazo con la destreza del propio Dixie Dean marcando un gol de cabeza para el Everton. Len se desplomó en el suelo, que estaba cubierto de serrín y en buena hora, pues de su nariz comenzó a salir sangre a borbotones. Se hizo un silencio momentáneo al cabo del cual estalló el infierno. La cuadrilla de Len comenzó a lanzar improperios: «¡Loco de mierda». «¡Estás mal de la cabeza!», al tiempo que ayudaban al líder de la panda a ponerse de pie. Jimmy Dixon salió disparado a sujetar a Tommy para impedir futuros arrebatos.

—Tranquilo, Tommy. Cálmate —dijo Jimmy.

—¡Se acabó! —gritó Tubby Ainsworth señalando a Tommy y a Len Sharkey—. ¡Os prohíbo la entrada a los dos! No pienso consentir ni media pelea en mi local. Y tú, Tommy, vete a casa de una vez, por el amor de Dios. ¡Es ahí donde haces falta!

—Está bien, Tubby —dijo Jimmy tratando de calmar los ánimos—. Ya se va. Yo me encargo de que lo haga.

Dicho esto, acompañó a Tommy hasta la puerta.

—Será mejor que te vayas a casa, Tommy, y que alguien te vea el tajo que tienes en la cabeza. Ese Len Sharkey ha estado pidiendo a gritos una buena paliza desde hace tiempo. A partir de ahora va a tener que andarse con más ojo cuando abra el pico.

—No tiene ningún derecho a decir lo que ha dicho, Jimmy, respecto a los católicos y todo eso. Lo habría matado si tú no lo hubieses impedido. Y encima Tubby me ha prohibido la entrada. A mí, que soy uno de sus mejores clientes.

Jimmy se echó a reír.

—¿Prohibirte la entrada? ¡Pero qué dices! Si Tubby tuviera que prohibir la entrada a todos los que se han peleado alguna vez en su bar se quedaría sin un solo cliente. Créeme, mañana mismo lo habrá olvidado. Después paso por tu casa, Tommy, a ver cómo va todo.

Próximo fragmento: Dulce tentación', de Carole Matthews

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.