Miedo, psicosis y terrorismo en la España dictatorial de 1975

Cuatro libros publicados para reflexionar sobre las últimas ejecuciones del franquismo descubren una Transición violenta y obligan a formularse preguntas incómodas sobre el pasado y el presente

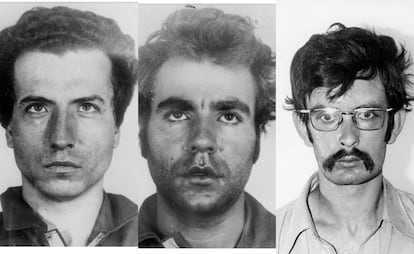

Volkhart Müller era corresponsal en España y Portugal del Der Spiegel. La madrugada del 27 de septiembre de 1975 hacía guardia en el exterior de Carabanchel, como otros periodistas. Allí pasaban sus últimas horas tres militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Juzgados en consejos de guerra, como permitía la nueva legislación antiterrorista, habían sido condenados a muerte. Las pruebas para condenarles habían sido declaraciones obtenidas tras torturas en la Dirección General de Seguridad y durante el proceso los acusados no tuvieron garantías legales. La sentencia declaraba que habían sido autores o cómplices del asesinato de dos policías. A las cinco Müller hizo una serie de fotos en las que late una espera inquietante: el espeso silencio del exterior de la cárcel oculta la tragedia que se desarrollaba en tres celdas en su interior. En una de ellas estaba quien al cabo de cinco horas sería el último ejecutado por la dictadura: Xosé Humberto Baena.

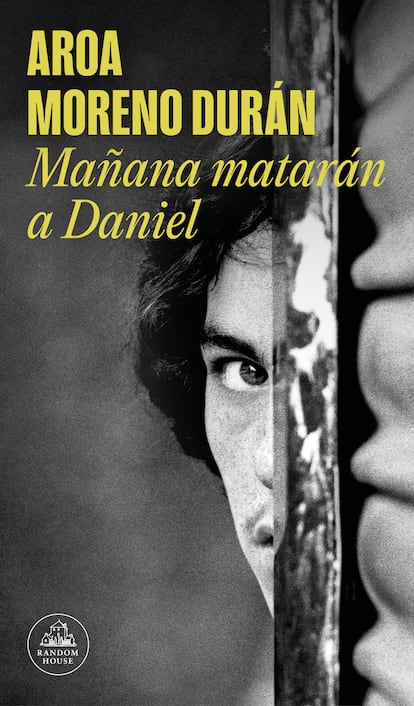

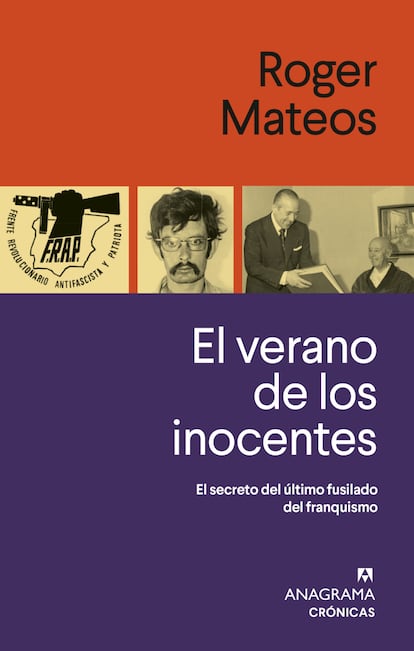

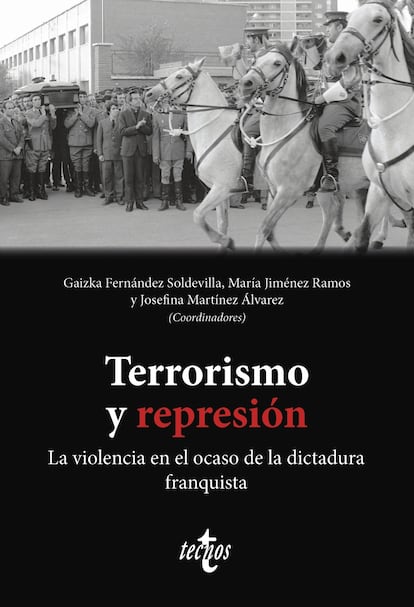

Su caso articula la novela de hechos reales Mañana matarán a Daniel, de Aroa Moreno Durán, y es el centro de la investigación de El verano de los inocentes, de Roger Mateos. Moreno ya había convertido la historia en materia literaria y Mateos había escrito otro reportaje sobre un militante del FRAP —Cipriano Martos— que murió en 1973 tras haber sido torturado y obligado a beber ácido sulfúrico. Al mismo tiempo se publica Terrorismo y represión, que recopila estudios sobre la violencia política en la España previa a la Transición. La lectura de los tres libros, más el testimonio de una militante de la Liga Revolucionaria ETA VI encarcelada en Yeserías, lleva a formular preguntas sin respuesta unívoca porque se cruzan dimensiones morales y políticas, se plantea una y otra vez la tensión entre memoria e historia.

¿Desde qué dimensión reconstruir los fusilamientos? ¿Cómo contar el caso del joven de Vigo, de tan solo 24 años, que cayó fusilado poco después de las diez de la mañana del 27 de septiembre y que nunca reconoció haber disparado en Madrid al policía? ¿Deben leerse los hechos desde la óptica del antifranquismo o en el marco de la descomposición de la dictadura o como un episodio más de la oleada terrorista que se expandía por medio mundo?

Entre 1970 y 1975, según Global Terrorism Database, hubo 2.253 víctimas por terrorismo en el mundo. 1.550 murieron en Europa Occidental, la gran mayoría en el Reino Unido. En España fueron 58 víctimas: más de la mitad, 33, en 1975, concretamente 15 durante los 31 días de octubre. Y si es verdad que el dictador se dio un baño de masas el 1 de octubre, no lo es menos que el boletín interno del Servicio de Inteligencia del gobierno dejó claro que parte de la población vivía en estado de alarma: “Esta escalada de la violencia está provocando en nuestra sociedad una visible psicosis de provocación y medio”. El año de la muerte de Franco estuvo caracterizado por formas distintas de violencia política: desde la creación de los Tedax a 42 ataques a librerías, más de 150 episodios protagonizados por jóvenes ultras, cambios legislativos o detenciones y torturas de miembros o sospechosos de pertenecer a ETA o el FRAP. ¿Transición pacífica?

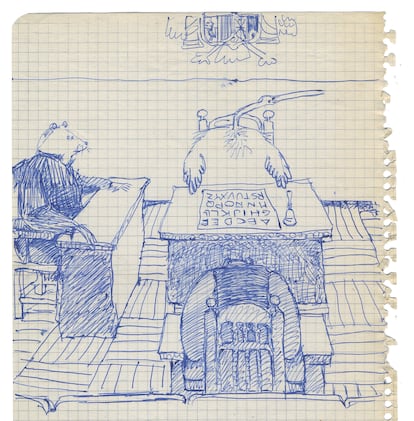

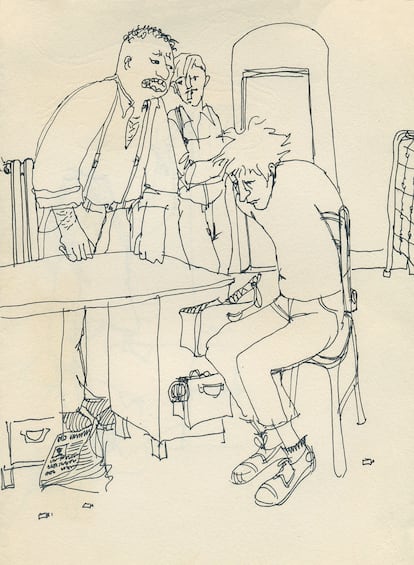

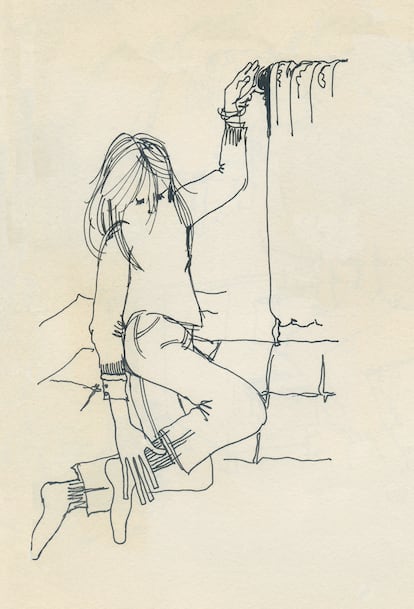

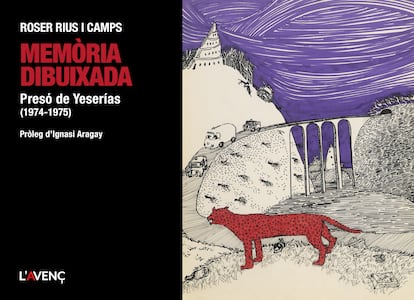

A mediados de 1973, Roser Rius, militante barcelonesa de la Liga Comunista, se trasladó a Madrid para seguir la lucha contra la dictadura. Detenida, torturada y encarcelada. En Yeserías llevaba un diario, escribía cartas a su compañero también detenido y dibujaba para evadirse o para levantar testimonio. La reelaboración de ese material es la base del delicado Memòria dibuixada. A las presas políticas les llegaban ecos de nuevas detenciones y de consejos de guerra. Convivió con Maruxa, la novia de Baena, o con Silvia, la mujer embarazada de otro condenado del FRAP, José Luis Sánchez Bravo, que sería ejecutado. Sus palabras del 26 de septiembre emocionan. “Tragedias, magnitudes para las que no tengo medida. Ahora Silvia viaja a Carabanchel. Todas pensamos que será un adiós definitivo”. Aquel día dibujó un paisaje desolado en blanco y negro presidido por una salvaje pantera roja. ¿Cómo no empatizar con su convivencia con ese dolor?

Tratar de rellenar ese agujero del desconcierto personal y colectivo, mientras crece su hijo y ella se separa, es el tema de la novela de Aroa Moreno

En mayo de 2020, confinados, Aroa Moreno Durán recibió una llamada del director de un periódico. Le propuso que escribiese una carta abierta a un joven que hubiese luchado en un grupo armado en la España de los setenta. “Aquello no sirvió para nada”, dijo él. “Qué tengo yo que decirle a alguien que se arriesgaba así. Por quién me toma”, pensó ella. Aceptó la propuesta, buscó información y descubrió que el lugar del fusilamiento formaba parte de su memoria de infancia y madurez, pero no sabía que había sido un lugar de barbarie. Nacida el año del golpe de estado, interesada por la memoria histórica, le surge un agujero en su conciencia. “Yo, que he vivido y pisado ese monte mil veces, que he pensado otras tantas en todo aquello, no sabía nada”.

Tratar de rellenar ese agujero del desconcierto personal y colectivo, mientras crece su hijo y ella se separa, es el tema de la novela. “Soy una mujer buscando en una historia de hombres antiguos que siguen callados”. Una narradora tan comprometida como ingenua avanza en el relato contrastando un capítulo de reconstrucción de lo ocurrido, con talento para la recreación emotiva de torturas y vidas rotas, con otra de la investigación y los problemas para obtener documentación oficial. Chocará con secretos oficiales que vincula al hipotético pacto de silencio de la Transición y que ella impugna por decencia democrática: su propósito es “significar el carácter de un pasado cruel que se nos ha arrebatado con el paso del tiempo”. Pero la clave de esta historia es otra crueldad también arrebatada. En abril de 2021 la reciben Manuel Blanco Chivite, cerebro del atentado, y Pablo Mayoral, que estuvo allí. Iba a preguntar quién disparó, pero ellos, como siempre, se negaron a responder y, a la práctica, reivindicaron los crímenes. “¿Y sabes por qué ahora tenemos esto? Y con esto, él se refiere a una democracia. Porque nos tenían miedo”.

El verano de los inocentes es una quest: una pesquisa apasionada y apasionante para intentar saber si Xosé Humberto Baena mató o no al policía por el que fue condenado a muerte.

De la dimensión moral, que es el territorio de la novela, vamos y volvemos al de la política. En este espacio de claroscuros en los que convergen el hombre y la violencia política se mueve con brillantez Roger Mateos, que lleva un cuarto de siglo investigando el FRAP. Su posición es clara: “Aunque no comparta su credo, siento una fuerte solidaridad hacia los miles de militantes que tuvieron la valentía de lanzarse a un combate desigual contra Franco en nombre de una causa que creían justa y redentora”. ¿Hasta qué punto lo era? Como documenta él mismo a través de actas de las reuniones de la dirección del FRAP, su causa no era la democracia que tenemos. Al contrario. Mataron para que no la tuviésemos, porque su modelo era el de su paraguas internacional: la tiránica Albania comunista. Desde el momento que la cúpula del partido de Ginebra decidió matar, lo hizo para evitar que el final de la dictadura desembocase en una democracia liberal. “Somos el Estado Mayor de la Revolución”, se decían en su cámara de eco mientras sus militantes caían uno detrás de otro.

El verano de los inocentes, que elabora desde perspectivas distintas escenas calcadas a las de Mañana matarán a Daniel, es una quest: una pesquisa apasionada y apasionante para intentar saber si Xosé Humberto Baena, dependiente económicamente del partido en Madrid, mató o no al policía por el que fue condenado a muerte. La madrugada del 27 de septiembre, a las 6.53, los periodistas que estaban esperando frente a la cárcel vieron cómo un coche se paraba en la puerta. Bajaron el padre y el hermano de Baena. Pudieron hablar unos minutos y el hijo prometió que él no había cometido el crimen por el que iba a morir. Y Roger Mateos, después de años buscando papeles y testimonios, acaba por plantear una hipótesis más que plausible: el ejecutor del policía Lucio Rodríguez fue una persona desconocida a la que no se detuvo y pudo marchar primero de Madrid, pasó por Barcelona, llegó a Francia y nunca más se supo. Baena habría muerto para ocultar la identidad del asesino.

Tras la enésima conversación tensa, el viejo frapero Pablo Mayoral preservó su silencio, reclamó culpar a la dictadura y con sintética claridad le dijo a Roger Mateos quiénes eran: “Baena militaba en una organización en cuyo emblema había una hoz, un martillo y un fusil. Eso es lo que éramos”. ¿Hasta qué punto, con el franquismo en rabiosa y torturadora descomposición, acelerada desde el asesinato del presidente del gobierno Carrero Blanco a finales de 1973, aquella violencia resultó ser una opción política útil a corto, medio y largo plazo? Es una pregunta realista y, a la vez, una duda amoral porque tanto el crimen terrorista como la pena de muerta repugnan al mínimo común denominador de la ética. Es una pregunta espesa e inquietante que no puede responderse desde la memoria sino desde la historia.

Así pudo leerse en la memoria de la fiscalía general del Estado sobre 1975, presentada ya en 1976: “El terrorismo alcanzó las cotas más altas conocidas, con continuos desórdenes, asesinatos de miembros de las Fuerzas de Orden Público y de ciudadanos, atracos y explosiones y otros estragos. La dictadura dio respuesta en múltiples órdenes. En Terrorismo y represión, Mireya Toribio —profesora de la Universidad de Birmingham— compara los cambios legislativos que se introdujeron en el Reino Unido, Italia y España para dar respuesta desde el estado a la acongojante ola terrorista. Constata que “ante la magnitud de la crisis de seguridad, dictaduras y democracias por igual vulneraron todo tipo de garantías en un intento de atajar los brutales asesinatos”. Gaizka Fernández —responsable de Investigación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo— es concluyente a la hora de explicar por qué el nefasto presidente Arias Navarro, a diferencia de su predecesor, incentivó las ejecuciones del 27 de septiembre de 1975: “Un castigo ejemplarizante afianzaría su posición, apaciguaría a las FCS, dejaría sin argumentos a la ultraderecha y detendría la violencia terrorista”. No solo le salió mal. Fue una decisión catastrófica.

Mañana matarán a Daniel

Random House, 2025

182 páginas, 19,90

El verano de los inocentes. El secreto del último fusilado del franquismo

Anagrama, 2025

388 páginas, 22,90 euros

Terrorismo y represión. La violencia en el ocaso de la dictadura franquista

Tecnos, 2025

327 páginas, 23,95 euros

Memòria dibuixada. Presó de Yeserías (1974-1975)

L'Avenç, 2025

182 páginas, 25 euros

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.