De las constelaciones oscuras a los observatorios solares: así contemplaban el cosmos en la América prehispánica

Por miles de años, diferentes grupos y civilizaciones precolombinas observaron el universo para comprender mejor el mundo

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. Este artículo fue hecho en colaboración con Science Friday.

“Los incas no solamente veían el tipo de constelaciones que nosotros vemos, también veían constelaciones oscuras en las manchas negras de la Vía Láctea,” dice el profesor Dr. Steven Gulberg, astrónomo de la Universidad de Oklahoma, célebre por sus estudios de las alineaciones astronómicas en diferentes sitios arqueológicos incas en los Andes.

Las constelaciones oscuras consisten en varias nubes gigantes de polvo interestelar y gas que bloquean la luz en el centro de la galaxia, las cuales solo se pueden ver en el hemisferio sur del planeta. Gulberg recuerda cómo, en una de sus expediciones, su colega peruano Carlos Aranibar Huaman usó un láser verde para señalar cada constelación, contando la historia de éstas.

“La procesión comienza con Mach’acuay, la serpiente”, recuerda Gulberg. Le siguen Hanp’atu, el sapo, y Yutu, la perdiz. La constelación más importante es Yacana, la cual consiste en dos llamas, una madre con su cría. Al final de la procesión de estrellas está Michiq, un pastor que protege a las dos llamas de Atoq, un zorro. El astrónomo de Estados Unidos reconoce que, a pesar de haber completado un doctorado, nunca había oído hablar de las constelaciones oscuras y que aprender su historia en los Andes fue una de las experiencias más especiales de su vida.

Por miles de años, el estudio del cosmos ha sido parte integral de cómo los humanos buscan comprender el orden de sus vidas y el mundo. En la Latinoamérica prehispánica, las observaciones del universo permitieron a diferentes grupos predecir cambios climáticos, desarrollar calendarios precisos y fueron fuente de inspiración filosófica, religiosa y mitológica.

Cerritos de Indios

Los incas no fueron los únicos en ver constelaciones oscuras en la Vía Láctea. Algunos grupos indígenas en Uruguay y el sur de Brasil vieron en estas manchas estelares a un ñandú, el ave no voladora más grande del continente. Hoy, en esta zona, se encuentran alrededor de 3.000 montículos artificiales, conocidos como ‘cerritos de indios’.

Estos se encuentran en planicies en zonas húmedas en el sur del continente, las cuales se inundan fácilmente. Los cerritos de indios les permitían a sus constructores proteger sus viviendas, cultivos e incluso les ofrecían un lugar para enterrar a sus difuntos. En ellos, arqueólogos han encontrado restos humanos y de animales domésticos, los más antiguos datan de hace cinco mil años. Estos montículos son una de las primeras construcciones humanas dedicadas a la observación astronómica en el sur de América.

“Lo que más llama la atención es que no aparecen dispersos por cualquier parte, sino que aparecen en grupos”, explica el profesor César González-García, astrónomo del Instituto de Ciencias del Patrimonio en España, quien ha estudiado la relación de los cerritos de indios en Sudamérica con el cosmos. Estos aparecen en grupos de 15 o 20 túmulos, alineados, uno tras otro.

González-García explica que una de las cosas que le llamó la atención a los investigadores es que, “cuando te ponías encima de los túmulos, siempre veías alguno de ellos que recortaba en el horizonte”, lo cual los llevó a preguntarse si estos montículos artificiales podrían tener “algo que ver con el cielo”.

Para responder la pregunta, un grupo interdisciplinario visitó varios cerritos de indios en Uruguay, realizó mediciones y encontró que “casi todos están viendo en la misma orientación”, dice González-García. Esto sugiere que su orientación no es “fortuita”, sino está basada en patrón sistemático.

El equipo encontró que los cerritos estaban alineados con la salida de la luna nueva, antes y después del solsticio de invierno, y con las constelaciones oscuras de la Vía Láctea, donde se ve la figura del ñandú. Investigaciones etnográficas con grupos indígenas de la región como los moqoit o los tob en Argentina, Brasil y Paraguay confirmaron la importancia cultural del ñandú.

Según González-García, los cerritos de indios ayudaban a observadores a determinar “ciertos ciclos climáticos y de movimiento de los animales”, lo cual le permitía a estos grupos un manejo del tiempo y espacio hace miles de años.

Observatorios Solares en Mesoamérica

“Prácticamente en todos los pueblos mesoamericanos vamos a encontrar contadores de días que ven a las estrellas y ven al sol”, dice el profesor Rubén Bernardo Morante López, de la Universidad Veracruzana, quien lleva cuatro décadas estudiando la astronomía prehispánica en Centroamérica. Por ejemplo, los mayas usaban dos calendarios solares de 365 días, e incluso podían predecir eclipses cientos de años antes de que ocurrieran.

El antropólogo mexicano explica que estos pueblos estudiaban los movimientos de los cuerpos celestes para poder predecir de forma precisa los mejores momentos para la siembra, las épocas de lluvias y varios aspectos rituales.

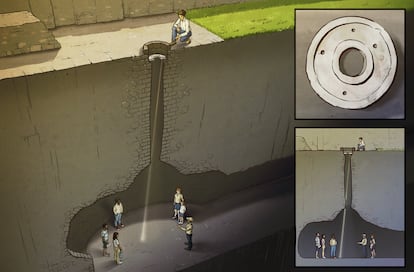

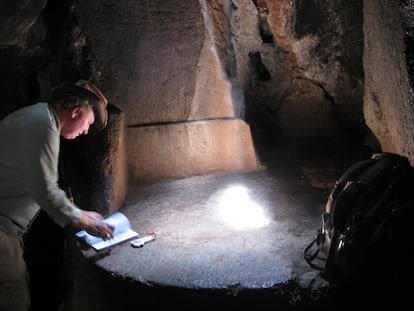

Para desarrollar algunas de sus observaciones, varios grupos construyeron observatorios solares subterráneos. Morante ha estudiado más de 20 observatorios por toda Mesoamérica, en importantes sitios arqueológicos como Chichén Itzá, Monte Albán, Teotihuacan y Tajín. Uno de los más importantes se encuentra en Xochicalco, una ciudad maya construida alrededor del año 700. Este observatorio solar es similar al telescopio que usó Galileo Galilei en 1612 para ver las manchas de sol, pero en vez de usar lentes para magnificar la imagen del sol, usa un disco con cinco orificios y una chimenea para proyectarla en el suelo.

El observatorio proyectaba, cuando tenía el disco en la parte superior, la luz del sol en la bóveda durante 105 días, desde el 29 de abril hasta el 13 de agosto. La luz pasaba por uno de los pequeños círculos el primer día y más aparecían gradualmente. Solo dos días del año, el 14 de mayo y el 29 de julio, aparecían los cinco círculos reflejando la luz del sol. En el último día, solo se proyectaba el círculo opuesto y, durante el resto del año, la caverna permanecía en oscuridad (asumiendo que el disco estuviera colocado en la parte superior). Cada cuatro años, el 29 de abril, no se proyectaba la luz solar en la bóveda, lo que significaba que el sistema automáticamente añadía un día al calendario en los años bisiestos.

Con la llegada de los conquistadores y la Inquisición española, muchos de estos conocimientos se perdieron. “A los primeros que van a perseguir son a los líderes, los que están difundiendo el culto de los antiguos dioses”, explica el antropólogo mexicano. Según él, los españoles no tenían interés o conocimiento para entender la agricultura indígena, que se regulaba con los calendarios y observaciones astronómicas.

Sin embargo, estos conocimientos no desaparecieron. Varios cronistas buscaron documentar los saberes y creencias prehispánicas. La evidencia de sus observaciones existe en sitios arqueológicos y en comunidades indígenas a través de todo el continente. Las vidas de los diversos grupos indígenas prehispánicos se extendían al horizonte y al universo. Estudiar su forma de ver el cosmos, nos permite entender el pasado más allá de las construcciones físicas, las crónicas históricas o los restos materiales.

Por ejemplo, en los Andes, el comienzo de la temporada de siembras en junio coincide con la aparición del cúmulo estelar de las Pléyades en el cielo. Según La extirpación de la idolatría en el Perú, escrita por el jesuita José de Arriaga en 1621, cuando las siete hermanas aparecen nítidas y sin nubes en el sexto mes del año, los incas predecían que iba a ser un mal año para los cultivos en el imperio. Sin embargo, cuando Oncoy, el nombre que ellos dieron a esta constelación, aparecía borrosa y con nubes alrededor, se interpretaba como un momento propicio para comenzar a cultivar. Investigaciones climatológicas y astronómicas han confirmado que existe relación entre cómo aparecen estas estrellas en el firmamento con el fenómeno de El Niño, que reduce las lluvias y aumenta las posibilidades de sequías en los Andes.

Cientos de años antes, los incas habían encontrado, a través de la observación de las estrellas, una forma de predecir el cambio de temperaturas en el océano Pacifico y anticipar sus efectos en los Andes. Hoy en día, comunidades rurales quechua y aymara siguen usando este método de observación.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.