Armero, la tragedia que obligó a Colombia a conocer sus volcanes

El país formó expertos y creó un sistema de monitoreo para prevenir nuevos desastres tras la muerte de unas 25.000 personas hace 40 años

Cuando Gloria Cortés comenzó a estudiar Geología no pensó en el enorme volcán que tenía cerca de su casa, en la ciudad colombiana de Manizales. Era principios de 1984 y el Nevado del Ruiz era un destino turístico para disfrutar de la nieve, “un león dormido” que había tenido sus últimas erupciones en el siglo XVI y en el XIX. Ella eligió su carrera porque un académico visitó su clase de Química en el colegio y habló de los fósiles, el mundo del petróleo y los viajes que tendrían por delante. Un año y medio después, el 13 de noviembre de 1985, el Ruiz erupcionó y provocó la mayor tragedia natural de la historia de Colombia. Mató a unas 25.000 personas, incluida la mejor amiga de Cortés, y sepultó al pueblo de Armero. La estudiante y muchos de sus compañeros dejaron atrás el interés por los hidrocarburos y comenzaron a estudiar los volcanes para prevenir otras tragedias.

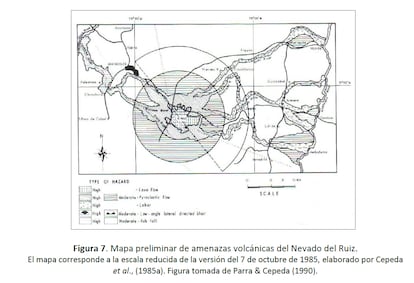

La primera señal de alarma del Ruiz, más de un siglo después de su última erupción, fue un sismo en diciembre de 1984. Cortés cuenta que unos montañistas comenzaron a advertirle a sus profesores de cambios llamativos en la cima del nevado: gases amarillentos, alteraciones en la coloración de la nieve, ruidos fuertes. “Empezamos a recibir visitas importantes de geólogos extranjeros, que dijeron que había que iniciar un monitoreo y elaborar un mapa de amenaza”, relata Cortés en una videollamada desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, a una treintena de kilómetros de la cumbre nevada. En julio de 1985, las autoridades instalaron cuatro medidores de sismos en el volcán. En septiembre, la preocupación aumentó tras una primera erupción que, aunque pequeña y sin expulsión de magma, cubrió de cenizas a la ciudad de Manizales. Unas semanas después, se publicó un mapa que identificaba las zonas de riesgo, entre las que se encontraba Armero.

Había grandes limitaciones. Los cuatro sensores instalados, por ejemplo, no tenían un sistema de telemetría que enviara la información en tiempo real: las ondas sísmicas se registraban en unos papeles que luego había que trasladar hasta Manizales, a unos 50 kilómetros en caminos y carreteras, para analizarlos. Estaba previsto que llegaran unos equipos de transmisión justo la semana anterior a la erupción, pero la comisión encargada de ello “se abortó” por la toma y retoma del Palacio de Justicia, la otra tragedia que conmocionó a Colombia en noviembre de 1985. Tampoco había suficientes expertos. “Ni siquiera conocíamos la palabra ‘vulcanología”, rememora Cortés.

Sin embargo, la geóloga reivindica que se hizo mucho en medio de las limitaciones. “Hubo tecnología de punta y personas pioneras que trabajaron durante meses, sin horario, en las madrugadas, en un país que no tenía la estructura adecuada. Fue frustrante ver que ese esfuerzo terminó en lo que terminó”, evalúa. Para ella, el principal problema no fue científico, sino social: “Faltó tiempo” para convencer a las comunidades de la zona de que la amenaza era real y que debían reubicarse. “Los mayores decían: ‘En mi vida no ha pasado esto, así que no va a volver a pasar’, sin entender que 80 años no es nada en la experiencia de un volcán”, comenta.

Cuando el volcán erupcionó a las 9.08 de la noche del 13 de noviembre de 1985, la única advertencia fue la de un periodista: a las 10.30 de la noche, contó en la radio que había recibido avisos de habitantes de las partes altas sobre unas avalanchas de lodo y rocas que bajaban a toda velocidad hacia Armero, del costado del nevado opuesto a Manizales. Las lluvias obstaculizaron la transmisión y pocos lo escucharon. Una hora después, quedaron sepultadas más de 22.000 personas del total de 30.000 que habitaban la ciudad tolimense y otras 3.000 murieron en el departamento vecino de Caldas. Los armeritas nunca supieron que bastaba un cuarto de hora para desplazarse a los cerros y salvarse.

Después de la tragedia

Los geólogos, colombianos o extranjeros, han estudiado la tragedia de Armero como una demostración del impacto que pueden tener los nevados —el Ruiz está a 5.300 metros sobre el nivel del mar—. “En volcanes con cimas cubiertas de hielo y nieve, pueden producirse lahares [flujos de lodo volcánico] catastróficos a partir de erupciones relativamente pequeñas”, concluye un trabajo publicado en 1990 en el Journal of Volcanology and Geothermal Research. La erupción del 13 de noviembre apenas tuvo un puntaje de 3 sobre 8 en el Índice de Explosividad Volcánica, pero la interacción del material caliente con los glaciares produjo enormes cantidades de agua. Ese flujo bajó a toda velocidad por los ríos y arrastró todo lo que encontró a su paso. Según el artículo, la erupción causó “los lahares más mortíferos de los que se tenga registro”.

Colombia comenzó a tomarse en serio los riesgos de los volcanes —hay 25 activos—. Lina Marcela Castaño, coordinadora del Observatorio de Manizales, comenta que el Ruiz pasó de ser “un elemento de admiración por su belleza” a una formación que había que monitorear. “Hoy hay 75 sensores. No solo para medir sismos, sino también gases, señales magnéticas, acústica, inclinaciones de pendientes”, afirma desde Manizales, en donde trabaja con Cortés. Tras la creación del observatorio que dirige, en 1986, surgió el de Pasto, en 1989, y el de Popayán, en 1993. Más de un centenar de profesionales estudian la historia de las formaciones, interpretan los datos de los sensores y concientizan a las comunidades. Clasifican los volcanes en categorías de acuerdo a su actividad: verde (normalidad), amarillo (bajo), naranja (moderado) y rojo (alto). En estos momentos, hay 10 en amarillo y ninguno en los niveles más altos.

Las dos geólogas y su compañero Julián Ceballos señalan que también se robusteció la conciencia sobre la necesidad de prestar atención a las señales de alarma y evacuar. Uno de los referentes positivos es el caso del volcán Pinatubo en Filipinas, que tuvo una erupción de nivel 5 en 1991. Los geólogos cuentan que las autoridades convencieron de evacuar a un sinnúmero de personas en riesgo tras mostrarles videos sobre los 25.000 muertos de Armero. Pese a que la erupción fue la segunda más potente del siglo XX, solo murieron 847 personas, frente a unos 200.000 evacuados. Otro caso es el colombiano del Nevado del Huila, que tuvo varios lahares masivos entre 2007 y 2008. “La comunidad indígena entendió el impacto y fue clave en evacuar unas 6.000 personas”, dice Ceballos.

Sin embargo, también hay dificultades. Una es que las erupciones volcánicas compiten en el interés de las comunidades frente a otros fenómenos más frecuentes, como inundaciones, sismos y deslizamientos de tierra. Es más difícil convencer a los afectados de evacuar y perder sus fuentes de sustento cuando el fenómeno ocurre cada varias décadas o hasta siglos. Asimismo, hay que persuadir al Estado todos los años de que es necesario mantener el financiamiento de los observatorios. “Por fortuna este año se pudo, pero siempre estamos expuestos a la no renovación de contratos”, acota la coordinadora Castaño. “La última compra fuerte de equipos fue en 2010. Recién ahora, 15 años después, vamos a empezar a renovarlos”, añade.

Las otras catástrofes

Aunque no volcánicas, otras catástrofes anunciadas con antelación han conmocionado a Colombia en las últimas décadas. En 2010, un deslizamiento de tierra sepultó a Gramalote, en Norte de Santander. Fue lento en comparación con Armero —tardó dos días— y los 3.300 habitantes fueron evacuados a tiempo. No hubo muertos, pero sí fuertes críticas porque por años se habían desoído las advertencias de que el pueblo se encontraba en una zona de riesgo y debía ser reubicado. Siete años después, una serie de lluvias provocó una avalancha súbita de tierra en la ciudad de Mocoa, en riesgo por las montañas inestables y la confluencia de ríos. Murieron más de 330 personas y otras 400 resultaron heridas.

El director del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro, reconoce en una videollamada que hay casos en los que “se repite la historia”. Comenta que la información científica “no fue usada” en Mocoa y señala que le preocupa el repoblamiento de la zona, algo que también sucede en los alrededores del Nevado del Ruiz. Según él, hay “dinámicas muy complejas” que exceden al Estado: grupos armados que desplazan a las personas a sitios de riesgo, autoridades municipales que permiten el poblamiento legal, empresas privadas que ofrecen servicios como energía en estas zonas. Afirma, sin embargo, que el recuerdo de la tragedia de 1985 aún tiene peso en la conciencia de los colombianos. “Es imposible siquiera imaginar a 25.000 personas muertas, así que no creo que la memoria de Armero sea fácil de borrar”, enfatiza.

A futuro, puede haber desafíos aún más significativos. Ceballos señala que existen volcanes “con un índice de explosividad muy grande” que no erupcionan hace más de 1.000 años. “Si tocara un evento en alguno de ellos, se desbordarían todas las capacidades locales”, advierte. En Colombia, los más preocupantes son el Cerro Bravo (nivel verde) y el Machín (amarillo). Por otro lado, prefiere concluir en un tono optimista: hay razones para creer que en el futuro se podrán establecer modelos para pronosticar el día y la hora de las erupciones. “Puede parecer una utopía, pero quizá los avances de la inteligencia artificial nos permitan reducir la incertidumbre”, dice.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.