John Waters: de apóstol del mal gusto y director de «la película más depravada jamás rodada» a modelo de Saint Laurent

El realizador estadounidense se ha estrenado como imagen de la casa francesa para el año 2020 con un spot dirigido por el fotógrafo David Sims

Saint Laurent ha elegido a John Waters para protagonizar la campaña masculina de la temporada 2020. Una decisión que tiene todo el sentido, habida cuenta de que Waters es uno de los cineastas más extravagantes y 2020, el año más extraño de los últimos tiempos.

No obstante, nadie hubiera imaginado hace unas décadas que ese chico larguirucho, con el pelo largo y lacio que se compraba la ropa en tiendas de segunda mano que tenían reclamos como «llena tu bolsa por un dólar» acabaría protagonizando una campaña de Saint Laurent. Incluso en la actualidad, hubiera sido más previsible que Waters participase en una campaña para Comme des Garçons, marca de la que es fan desde que, en 1983, su amiga Gina Koper le dijera “tienes que ver esta nueva tienda que han abierto en mi barrio. No te lo vas a creer”. Juntos acudieron al SoHo neoyorquino para visitar el que era el primer local que la empresa francesa abría en Estados Unidos. Un lugar que parecía una morgue, que estaba atendido por empleados muy severos y, como recordaba Waters, en el que los clientes preguntaban atemorizados “¿eso es un sombrero o un abrigo?”.

A partir de ese momento, Waters se convirtió en un completo admirador del trabajo de Rei Kawakubo, la diseñadora japonesa responsable de esas prendas que, según él, son las más odiadas por los dueños de las tintorerías. “‘¡No! ¡No! ¡No! ¡No se le ocurra arreglarla!’”, les grita Waters a sus tintoreros cada vez que les lleva una de sus chaquetas porque no entienden que las prendas de Kawakubo no están arrugadas, mal cosidas o sucias, sino que son así.

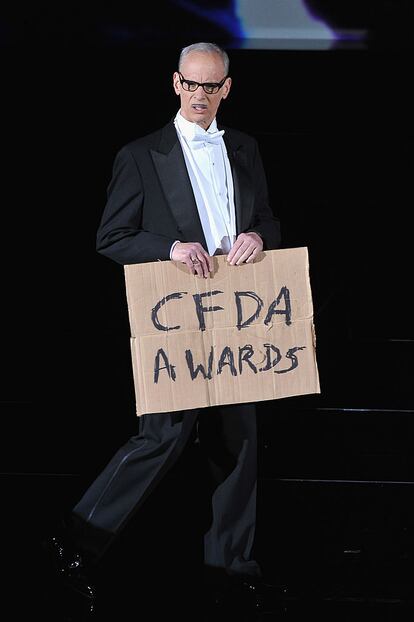

La admiración de Waters por Kawakubo es tal que, en 1992, la marca le invitó a participar en uno de sus desfiles en París. «Sé valiente, pensé, cabeza alta y mirada sin miedo», se decía Waters en los momentos previos al desfile. «Caminé hasta el final de la pasarela, di la vuelta, y la gente aplaudió, discretamente y con gravedad. Otros modelos me siguieron. Nadie se rió. Comencé a sentirme bastante bien. Hay un largo camino desde Lutherville, Maryland, a las pasarelas de París. ¿Cómo ha sido posible?».

Érase una vez en Baltimore

John Waters nació el 22 de abril de 1946 en Baltimore, ciudad que ha sido el escenario de la mayor parte de sus películas y que el realizador suele retratar como un lugar aburrido y retrógrado. A pesar de ello, Baltimore ha dado al mundo grandes heterodoxos de la cultura estadounidense como Edgar Allan Poe, Frank Zappa y, por supuesto, buena parte de los Dreamlanders, esos amigos del cineasta que conforman el elenco de muchos de sus filmes. Desde la desbordante Divine, a la siempre sofisticada Mink Stole, la alocada Mary Vivian Pearce o David Lochary, la primera persona a la que Waters escuchó pronunciar la palabra gay referida a él. «Estábamos viendo a Rock Hudson en Confidencias a medianoche en el Hillendale Movie Theater. ‘Es gay’, David susurró, apuntando a la pantalla antes de girarse hacia mí, ‘y tú también’».

No era una novedad. Desde la infancia, Waters tuvo clara su sexualidad y nunca la ocultó, aunque una de sus grandes amigas, Mink Stole, afirme que tardó años en darse cuenta. Al menos algunos más que Pat Moran, que se enteró cuando descubrió que ella y Waters compartían novio. “Gus Van Sant y yo siempre bromeamos porque la prensa afirma que somos ‘abiertamente’ gays’”, comenta el realizador que se pregunta, “¿qué se supone que quiere decir eso? Suena como si llegásemos a los estrenos chillando, ‘¡Eh, Mary! ¿Tienes algún disco de Judy Garland?”.

La broma no deja de tener algo de verdad pues, durante toda su vida, Waters ha evitado caer en los tópicos que suelen asociarse a los gays. Una decisión que, según ha relatado, se la debe a Tennessee Williams. En palabras de Waters, a los doce años el escritor sureño le «salvó la vida» al mostrarle que era posible ser un escritor homosexual de éxito sin ser un cliché gay. «De ese modo tuve la confianza suficiente para no serlo yo tampoco. Ser ‘gay’ no era suficiente», reconocería el cineasta quien, en cierta manera, también debe a Williams su afición por el escándalo, desde el momento en que algunas de sus obras no eran de libre acceso a los lectores de la Biblioteca pública de Baltimore por impúdicas y que Baby Doll, basada en una pieza breve del autor de Un tranvía llamado deseo, era calificada de depravada por los responsables de la escuela católica dominical, por la jerarquía católica de Baltimore y por el mismísimo papa.

Ese tipo de reacciones de la sociedad biempensante no hicieron más que reafirmar en Waters su atracción por todo aquello que estaba en las orillas. En las orillas de la ciudad, en las del buen gusto, en las de lo aceptable y en las orillas de lo aceptado. Tanto es así que, cuando todavía era menor de edad, su madre le llevaba en el coche familiar desde Lutherville, el barrio de clase media en el que vivían, a los bares más marginales del centro de Baltimore. Allí, Waters y los Dreamlanders, que todavía no tenían 21 años y no podían entrar al local, se quedaban en la puerta charlando con los clientes de los garitos, que salían a estirar las piernas o fumar un cigarrillo al fresco.

«‘¿Era divertido rodar tus películas?’, me pregunta siempre la gente. ‘No’, respondo. ‘Divertido es estar en casa, en Baltimore, y salir por los bares aterradores” […] Los bares han sido una parte importante de la vida en Baltimore y los realmente buenos eran inquietantes […]. Baltimore está cambiando pero aquellas cosas sobre las que yo hago películas están aún ahí, acechando en las calles secundarias, en los barrios improvisados, fuera de las zonas transitadas», afirmaría Waters años después.

Unos locales sórdidos, peligrosos, en los que era aconsejable no cruzar la mirada con otros clientes y en los actuaban bailarinas lesbianas de striptease como Zorro, drags queens negras como Peaches y transformistas con nombres tan exóticos como Pencil o Cleopatra. Unos personajes que conformaron ese universo personal que Waters comenzaría a mostrar en sus primeros cortos, en el mediometraje Eat your make-up (1968), en su primer largometraje, Mondo Trasho (1970) y, por supuesto, en Pink Flamingos (1972).

Una especie de filme underground

«¿De qué se ríe toda esta gente?» era el texto escrito en blanco sobre fondo negro que se veía en la pantalla mientras de fondo sonaban ruidosas carcajadas. Se trataba del comienzo del trailer promocional de Pink Flamingos en el que no se mostraba ni un solo fotograma de la película. Tan solo testimonios entusiastas u horrorizados de espectadores que salían de la sala después de verla, entremezclados con rótulos en los que se reproducían las opiniones de algunos críticos cinematográficos.

Entre los testimonios de los asistentes estaba el de una pareja de jóvenes. Él aseguraba que la cinta «era absolutamente maravillosa» y ella, «la cosa más asquerosa que he visto nunca en cine». Por su parte, entre las opiniones de los críticos destacaban las del New York Magazine, que afirmaba «Más allá de la pornografía… La película estadounidense que más se acerca a Un perro Andaluz de Buñuel» y la de Interview, que decía: «La película más depravada jamás rodada y una de las más divertidas».

Pink Flamingos no dejaba a nadie indiferente. Echando mano de sus recuerdos de Baltimore, sus influencias de cultura popular, de películas de serie B y de música juvenil, John Waters y sus amigos rodaron el mayor festival de mal gusto nunca visto. A lo largo de una hora y treinta y tres minutos se sucedían asesinatos, incestos, raptos, lametones, un esfinter cantarín, vandalismo, violaciones, inseminaciones artificiales a la fuerza y venta de bebés. Cuando después de una hora y media todo indicaba que la exhibición de atrocidades había llegado a su fin, aparecía Divine y se comía una caca de perro.

Pink Flamingos, cuya exhibición fue prohibida en varios países, no fue estrenada comercialmente en España hasta 1984. Cuando eso sucedió, la crítica del diario ABC fue demoledora. La definía como una “especie de filme ‘undergound’, torpe y escatológico, que sirvió de enseña al feísmo miserabilista USA, a comienzo de los setenta, y hoy resulta ridículo y casi arqueológico”. Además, decía de ella que estaba mal montada, mal iluminada, que era una “sucesión de ‘rocks’ ensartados en la banda sonora cual churros en un junco” y que, si se la llamaba película, era solo por “estar soportada por celuloide”. El descontento del crítico del diario conservador era tan grande, que finalizaba diciendo que “de Pink Flamingos solo queda el recuerdo de la mierda canina. Por ella pasará a la letra menuda de la historia marginal del cine. Por ella se escriben estas líneas. Menos da una piedra”.

Medio siglo después de su rodaje, también estas líneas se escriben por Pink Flamingos. Pero no solo por ella, sino por Cosa de Hembras (1974), Polyester (1981) –drama rodado en Ododama, que permitía oler lo que sucedía en la pantalla, y que rescató del olvido al galán Tab Hunter–, Hairspray (1988), Cry Baby (1990), Los asesinatos de mamá (1994), Pecker (1998), Cecil B. Demente (2000) o Los Sexoadictos (2004).

Una filmografía lo suficientemente amplia y personal que demuestra que Pink Flamingos no era una simple boutade para epatar a las damas de la alta sociedad de Baltimore, sino que había mucho más detrás. De hecho aún lo hay pero, después de sus últimas experiencias con la industria cinematográfica de Hollywood y su mojigatería, Waters ha preferido dedicar su tiempo a otras actividades antes que encontrarse con la desagradable sorpresa de que sus cintas son mutiladas, censuradas o calificadas con esa temida R que, en el mercado estadounidense, supone condenarlas al fracaso en taquilla.

Un bigote Maybelline

Desde hace años, John Waters prefiere dar conferencias, escribir libros, participar como invitado en algunas películas o telefilmes, ser jurado de alguno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo o luchar porque se le conceda la libertad condicional a Leslie Van Huten, una de las chicas Manson arrepentida desde hace años por su participación en los asesinatos Tate-LaBianca de 1969. También interpreta monólogos, como el titulado This Filthy World, que le trajo al teatro Lara de Madrid en 2011 y asiste a eventos en los que es la estrella indiscutible, como el ciclo Cultura Basura que tuvo lugar en La Térmica de Málaga en 2017 y en el que fue entrevistado por Olvido Gara, Alaska.

En la actualidad, Waters es la imagen de Saint Laurent, pero con su prestigio como creador, nada impide que en el futuro lo sea de otras muchas marcas. Por ejemplo, del Maybelline Expert Eyes Velvet Black, esa “pequeña varita” de la que, dice, “depende toda mi personalidad”, habida cuenta de que es con ella con la que se dibuja su característico bigote. “He probado otros lápices más caros, más resistentes, pero todos son demasiado gruesos, demasiado penetrantes, demasiado indelebles”. Para John Waters solo hay un lápiz para su bigote, el Maybelline. Lo usa desde 1970 cuando, queriendo imitar a Little Richard y viendo que no tenía bello suficiente en el rostro, decidió pintárselo. “Siempre llevo uno en el bolsillo, tengo otro en mi coche y tengo varios de repuesto en cada una de mis casas”. Unas previsiones que, en ocasiones, no siempre son suficientes.

“Estaba en el hospital porque me habían asaltado y, a consecuencia de la contusión, había olvidado llevar mi Maybelline. Estaba tan asustado que me hubiera acercado cojeando al espejo y me lo hubiera dibujado con un lápiz de grafito de los que se usan para escribir. Como iba a recibir visita, decidí llamar a mis padres. No había otra solución. Realmente nunca habíamos hablado sobre cómo me ‘hacía’ mi bigote. Apenas recuerdo vagamente su cara de desagrado cuando me lo vieron por primera vez un día que regresé a casa desde California. Teníamos tantos asuntos pendientes en esa época que el bigote no estaba en la lista”, relataba en su libro Role Models John Waters que, finalmente, se armó de valor y llamó a su madre: “No preguntes, solo ve a la tienda y cómprame un lápiz de ojos Maybelline Velvet Black y tráemelo al hospital”. La mujer guardó silencio y aceptó el encargo no sin cierta resignación. “Cuando papá y mamá vinieron a la habitación del hospital, ella ocultó el preciado paquete tras su espalda y me lo dio sin que lo viera mi padre. Desde entonces no hemos vuelto a hablar del tema”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.