Por qué las mujeres deberían viajar más, por Gloria Steinem

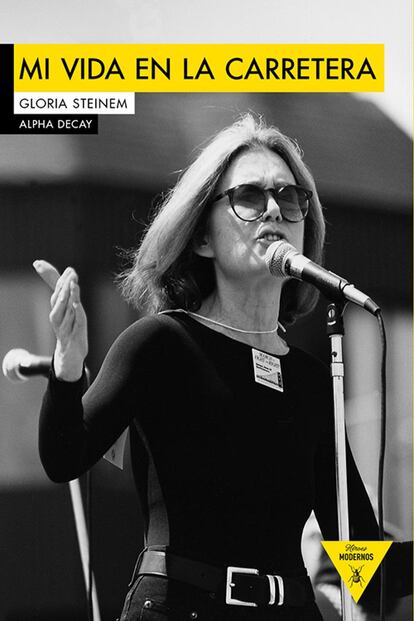

Lee ‘Las señales de la carretera’, la introducción de ‘Mi vida en la carretera’, la autobiografía de la célebre activista que publica Alpha Decay.

(Esta es la introducción de ‘Mi vida en la carretera’, la autobiografía de la activista, escritora y periodista que edita hoy Alpha Decay, más información sobre el libro, aquí).

Cuando la gente me pregunta cómo es que conservo la esperanza y la energía después de tantos años, siempre respondo lo mismo: Porque viajo. Durante más de cuarenta años, he pasado la mitad del tiempo en la carretera.

Nunca he intentado escribir sobre esta forma de vida, ni siquiera cuando informaba sobre la gente y las cosas que sucedían en otros lugares. No me parecía oportuno. Yo no me embarcaba en viajes por carretera al estilo Kerouac, ni me rebelaba contra el sedentarismo, ni siquiera viajaba por una causa. Al principio era una periodista a la caza de historias; más tarde, trabajé esporádicamente en campañas y movimientos políticos y, las más de las veces, fui activista itinerante del feminismo. Me convertí en una persona cuyos amigos y esperanzas estaban tan dispersos como su propia vida. Y me parecía natural que el factor común de este estilo de vida fuese la carretera.

Cuando algún amigo o periodista veía como una desgracia pasar tanto tiempo fuera de casa, yo solía invitarlos a que me acompañaran, con la esperanza de que se engancharan tanto como yo. Pero en todos estos años tan sólo uno aceptó la in- vitación, y durante tan solo tres días.

Con el paso de las décadas y la llegada de la palabra todavía a mi vida —«¡Ah, todavía viajas!»—, caí en la cuenta de que sobre lo que menos escribía era sobre lo que más hacía.

Por eso me senté y empecé a tomar notas sobre infinidad de viajes del pasado y del presente, que me asombraban por lo que son, me producían rabia por lo que les falta y me hacían sentir adicción a lo que podrían ser. Al hojear agendas y calendarios de trabajo viejos, cartas y diarios abandonados, de repente me embargó el recuerdo de cuando mi padre repasaba sus ajados mapas de carreteras y libretas de direcciones pensando cuánto dinero se gastaría en gasolina para ir de un sitio a otro, dónde había aparcamientos de caravanas que alojasen a su mujer y sus dos hijas y qué comerciantes a pie de carretera podrían comprarle las insignificantes antigüedades que vendía y trocaba mientras recorríamos el país de punta a cabo. Fue tan intenso que hasta me pareció oír nuestros cuchicheos conspiradores para no despertar a mi madre, que dormía en la caravana, nuestro hogar la mayor parte del año.

Hasta ese momento, yo tenía la sensación de haberme rebelado contra el modo de vida de mi padre. Había fundado un hogar que adoro y en el que puedo refugiarme; él, en cambio, no quería ni oír hablar de hogares. Nunca he pedido prestado ni un centavo; él, en cambio, siempre debía dinero. Yo cojo aviones y trenes para embarcarme en aventuras colectivas; él, en cambio, podía pasarse una semana conduciendo solo, con tal de no subirse a un avión. Sin embargo, conforme a esa ma- nera que tenemos de rebelarnos sólo para, al final, vernos sumidos en aquello que tan familiar nos resulta, me di cuenta de que había un motivo por el que consideraba la carretera como mi hogar. Ahí había pasado mis primeros y evocadores diez años de vida. Y de tal palo, tal astilla.

Nunca imaginé que este libro empezaría con la vida de mi padre. Hasta que me di cuenta de que así tenía que ser.

Hubo más descubrimientos. Por ejemplo, siempre consideré que mi vida nómada era temporal, y daba por hecho que algún día maduraría y echaría raíces. Ahora me doy cuenta de que, para mí, lo nómada era permanente, y echar raíces era algo temporal. Viajar había dado como resultado mi vida no nómada, y no al revés.

Pienso en el acto de hablar en público: lo evité durante toda la veintena y parte de la treintena. Consulté mi fobia con una profesora de oratoria, que me explicó que resultaba especialmente complicado enseñar a hablar en público a bailarines y escritores, dado que tanto unos como otros habían escogido profesiones en las que no necesitaban hablar; yo fui ambas cosas.

Después, entre finales de los sesenta y principios de los setenta, los editores para los que había estado trabajando manifestaron un interés nulo por la explosión del feminismo que se produjo por todo el país. Fue tal la rabia y la desesperación que sentí, que me asocié con una mujer mucho más valiente que yo, con la que visité campus universitarios y grupos comunitarios. Con el tiempo, y lejos de casa, descubrí algo que quizá de otra manera nunca habría aprendido, a saber: ni en la página ni en la pantalla puede producirse la empatía y mutua comprensión de un grupo que se reúne en una misma sala.

Y así, paulatinamente, me convertí en lo último que se me habría pasado por la cabeza: conferenciante y espoleadora de grupos. Y esto me brindó una recompensa aún mayor: la de aprender a escuchar. Escuchando entendí que habría lectores para una publicación feminista de tirada nacional, dijeran lo que dijeran los expertos editoriales.

Hasta ese momento, yo había sido una escritora freelance que no quería trabajar en una oficina ni asumir más responsabilidades que la de pagar el alquiler. Pero, como consecuencia de lo aprendido en la carretera, invité a varias escritoras y editoras a plantearse fundar una revista feminista dedicada, en palabras de la gran Florynce Kennedy, «a preparar la revolución, y no sólo la cena». Cuando esas mujeres estuvieron de acuerdo con que no existía dónde publicar lo que para ellas revestía más importancia, nació Ms.

A partir de ese momento me metí en una oficina magnética llena de periodistas y editores. Ms. no sólo me dio una razón más para seguir en la carretera, sino una familia de mi elección a la que volver después de cada viaje, con los bolsillos llenos de anotaciones sobre actividades nuevas.

Con todo, probablemente nunca hubiera tenido la iniciativa ni los medios para hacer ninguna de las cosas más importantes de mi vida de no ser porque, simplemente, estuve Ahí Fuera.

Lanzarme a la carretera —me refiero a dejarse llevar por la carretera— cambió a la persona que creía ser. La carretera es caótica, tan caótica como la vida real. Nos saca de la negación y nos arroja a la realidad, nos saca de la teoría y nos arroja a la práctica, de la prudencia a la acción, de la estadística a las historias; en definitiva, nos saca de nuestras mentes y nos arroja a nuestros corazones. Junto con los peligros reales y el buen sexo, la carretera es una de las cosas que te hacen estar cien por cien vivo en el presente.

Como es evidente, lo primero que me empuja a escribir este libro es querer compartir la etapa más importante y larga de mi vida, que es sin embargo la menos visible. Es mi oportunidad de hacer algo más que volver a casa y decirle a mis amigos: «He conocido a una persona increíble que…», o «Se me ha ocurrido una idea genial para…», o, muy especialmente, «Tenemos que dejar ya de generalizar sobre el “pueblo americano”», como si fuéramos una masa homogénea. Ahora también soy inmune a los políticos que dicen: «He viajado por todo lo largo y ancho de este gran país, y sé…». Yo he viajado más que todos ellos, y no sé nada.

Lo que nos cuentan sobre nuestro país está excesivamente limitado por generalidades, frases trilladas, incluso por la idea —presuntamente fundamentada— de que toda cuestión tiene dos caras. En realidad, muchas cuestiones tienen tres caras, o siete, o doce. A veces me da por pensar que la única dicotomía verdadera es la que existe entre la gente que divide todo en dos y la que no lo hace.

Si en todos estos años no hubiera prestado atención más que a los medios de comunicación, ahora sería una persona con mucho menos ánimo, sobre todo teniendo en cuenta que sólo el conflicto es noticia, y que la objetividad es sinónimo de ser imparcialmente negativo.

En la carretera aprendí que los medios de comunicación no son la realidad; la realidad es la realidad. Por ejemplo, se su- pone que en Estados Unidos se valora la libertad, y sin embargo encarcelamos un porcentaje de la población mayor al de cualquier otro país del mundo. Doy charlas a estudiantes que se endeudan hasta las cejas para poder graduarse y sin embargo no establecen una correlación entre eso y las legislaciones que levantan prisiones innecesarias en lugar de los centros educativos que sí hacen falta, para luego gastar una media de cincuenta mil dólares anuales por recluso, una cantidad muchísimo menor que la destinada a cada estudiante. Adoro el carácter emprendedor de quien monta una empresa de alta tecnología o un puesto de perritos calientes, pero las desigualdades sociales y económicas de este país son las más flagrantes del primer mundo. Conozco a habitantes de territorios indígenas capaces de remontarse hasta cien mil años en sus árboles genealógicos, y a víctimas de la explotación sexual y laboral que llegaron ayer. Por lo demás, nuestro país se transforma a ojos vista. De aquí a tres décadas, la mayor parte de la población no será ya de origen europeo; la primera generación con la mayoría de bebés de color ya ha nacido. Esta nueva diversidad nos ayuda a entender mejor el mundo y a enriquecer nuestras opciones culturales; pese a todo, el sentido de la identidad de muchos todavía está basado en la vieja jerarquía. Puede que se trate simplemente de miedo y remordimiento: ¿Y si a mí me tratan como yo los he tratado? Pero con todo el poder y el dinero que hay detrás, esta reacción negativa podría recluirnos de nuevo en una jerarquía.

Como tan sabiamente escribiera Robin Morgan: «El miedo generaliza, el amor especifica». Por esto mismo es tan im- portante echarse a la carretera. Definitivamente, la carretera especifica.

Mi segundo propósito es animarte a pasar una temporada en la carretera. Y con esto me refiero a viajar —o incluso a quedarte unos días donde estás— con un estado de ánimo «nómada», sin buscar lo conocido sino manteniéndote abierto a lo que vaya surgiendo. Puede empezar en el mismo momento en que pisas la calle.

Como le ocurre al músico de jazz que improvisa, al surfista que busca una ola o al pájaro que aprovecha una corriente de aire, obtendrás la recompensa de vivir momentos en los que todo encaja. Escucha la canción de Judy Collins «The Blizzard», sobre dos desconocidos que se encuentran en plena ventisca, o lee el ensayo de Alice Walker «My Father’s Country Is the Poor». Tanto una obra como la otra, arrancan en un lugar íntimo, toman un rumbo imprevisible y alcanzan un destino tan sorprendente como inevitable; igual que la propia carretera.

La adicción a la carretera puede darse en cualquier parte. La caravana del poeta sufí Rumi vagó por una docena de territorios musulmanes; el pueblo romaní llegó a Europa desde la India y nunca llegó a establecerse; y los aborígenes australianos y los isleños del estrecho de Torres recuperan cada cierto tiempo el estilo de vida de sus antepasados para renovar los antiguos mitos orales. Escribo este libro en-la-carrete-ra-por-Estados-Unidos porque se trata del lugar donde vivo, por el que más viajo, y el que más necesito comprender, debido sobre todo a la descomunal influencia que ejerce sobre el resto del mundo. También porque no creo que uno pueda comprender otros países si no comprende el suyo propio. Durante la veintena tuve la suerte de vivir un año en Europa y otros dos en la India; sin embargo, en cierto modo, se trató más de escapar que de estar completamente presente. La segura Europa me ayudó por un tiempo a dejar atrás una infancia insegura. La remota India me familiarizó con el estilo de vida de la mayor parte de la población mundial, algo que superaba con creces todos mis conocimientos. Sigo agradeciéndole a ese país inmenso y luchador que sea imposible de ignorar; de lo contrario, habría vuelto siendo la misma persona que cuando me fui.

Mi propósito es tentarte a explorar este país. Parece que los viajes por Estados Unidos necesiten un abogado. Si voy a Australia o a Zambia, la gente se emociona; en cambio, si me muevo dentro del país lo que recibo es compasión y comentarios sobre lo agotador que debe de ser. A decir verdad, esos viajes conllevan infinidad de satisfacciones únicas. Una de ellas es que Estados Unidos parece ganarle a cualquier otra nación en lo que a esperanza se refiere. Quizá porque muchos de nosotros llegamos huyendo de algo peor, o porque hemos salido de la pobreza, o porque hemos absorbido las mentiras y verdades de la «tierra de oportunidades», o quizá porque el optimismo es contagioso; sea cual sea el motivo, la esperanza es lo que más echo de menos cuando voy al extranjero. Es la razón por la que me alegra volver. A fin de cuentas, la esperanza es una forma de planificación.

Pese a todo, no te aconsejo que viajes tanto como yo. Al igual que Sky Masterson, el jugador errante de los relatos de Damon Runyon, he estado en más habitaciones de hotel que la Biblia; y él no se lavaba el pelo con pastillas de jabón, ni se alimentaba de comida de máquinas expendedoras, ni se le hacían las tantas organizándose con las camareras de hotel. Al cabo de mis dos primeras décadas viajando como activista caí en la cuenta de que no había estado en mi casa más de ocho días seguidos.

Como ves, me había enamorado de la carretera.

Mi tercer propósito es compartir historias. Durante milenios hemos transmitido el conocimiento a través de cuentos y canciones. Si me dan una estadística, yo me invento una historia que explique por qué es cierta. Nuestros cerebros se rigen por la narrativa y la imagen. Cuando pasé a engrosar las filas de los activistas itinerantes —lo cual significa ser un agente del cambio social— descubrí la magia de que alguien relate sus historias ante un grupo de desconocidos. Es como si esos interlocutores atentos crearan un campo magnético para las historias que sus propios narradores ignoraban atesorar. Por lo demás, uno de los caminos más sencillos hacia el cambio profundo consiste en que los menos poderosos hablen tanto como escuchan y los más poderosos escuchen tanto como hablan.

Quizá porque se considera que las mujeres sabemos escuchar, tengo comprobado que una mujer que viaja —quizá, concretamente, una feminista que viaja— se convierte en una especie de camarera caída del cielo. La gente te cuenta cosas que no compartiría ni con un psicólogo. A medida que se me reconocía como parte de un movimiento que aporta esperanza a muchas personas, me convertí en receptora de más historias, tanto de hombres como de mujeres.

Recuerdo carambolas como la de esperar a que escampara la tormenta en un bar de carretera en el que había una gramola y que un profesor de tango perdido me explicara los orígenes callejeros del baile; u oír a niños mohawk aprendiendo un lenguaje y unos ritos espirituales prohibidos durante generaciones; o sentarme con un grupo de Fundamentalistas Anónimos que hablaban de desengancharse de la droga de la certidumbre; o ser entrevistada por una niña de nueve años, la mejor jugadora de un equipo de fútbol de chicos; o conocer a una universitaria latina, hija de inmigrantes sin papeles, cuya tarjeta de visita rezaba: candidata a la presidencia de ee.uu., 2032.

La vida-en-la-carretera también me ha brindado regalos naturales. Por ejemplo, ser testigo de las luces septentrionales en Colorado, o caminar en Nuevo México bajo una luna tan brillante que revela las líneas de la mano, o la historia de un elefante solitario en un zoo de Los Ángeles al que le llevaron un viejo amiguito de su misma especie, o encontrarme en Chicago inmovilizada por la nieve con una chimenea, un amigo y un motivo para cancelarlo todo.

La carretera te obligará a vivir en el presente de una forma más fiable que cualquier otra cosa en el mundo.

§

Mi última esperanza es la de abrir (el) camino, literalmente. Hasta ahora, éste ha sido abrumadoramente masculino. Los hombres encarnan la aventura, mientras que las mujeres encarnamos el hogar, sin más vuelta de hoja.

Ya de niña me di cuenta de que en El mago de Oz la única meta de Dorothy era volver a su casa, a Kansas, y que Alicia en el País de las Maravillas despertaba de su sueño de largas aventuras justo a tiempo para el té.

El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, los protagonistas de Eugene O’Neill apartados del mar por mujeres ab- sorbentes… Tuve pocos motivos para pensar que la carretera estaba abierta para mí. En el instituto vi ¡Viva Zapata!, el re- trato hollywoodiense del gran revolucionario mexicano. En el momento en que Zapata monta a caballo para salir en busca de su destino, su mujer se le agarra a las botas y se deja arrastrar sobre el polvo implorándole que se quede en casa. Como todavía no era capaz de admitir que hacerme a la mar y la revolución me interesaban más que quedarme en casa interpretando el papel de madre o esposa, lo que hice fue jurarme a mí misma que jamás me convertiría en obstáculo para la libertad de un hombre.

Incluso el diccionario define aventurero como una ‘persona que vive o busca aventuras’, mientras que aventurera es la ‘mujer que recurre a medios inmorales para procurarse riquezas o una posición social’.

Parecía que todos los viajes emprendidos por mujeres acababan mal, desde el real de Amelia Earhart hasta el ficticio de Thelma y Louise. Hoy en día, en muchos rincones del mundo una mujer puede ser amonestada e incluso asesinada por des- honrar a su familia si sale de casa sin la escolta de un pariente varón o si abandona su país sin una autorización firmada por su tutor. En Arabia Saudí las mujeres todavía no pueden conducir, ni siquiera para ir a un hospital en caso de emergencia, no digamos ya para vivir una aventura. Durante los alzamientos democráticos de la Primavera Árabe, tanto ciudadanas como corresponsales extranjeras pagaron con agresiones sexuales la ofensa de manifestarse en las plazas públicas.

Como escribiera la novelista Margaret Atwood respecto a la ausencia de mujeres en las novelas de búsqueda de la identidad «posiblemente, la razón sea muy sencilla: una mujer que se lanza sola a una azarosa expedición nocturna tiene muchas más posibilidades de acabar mucho más muerta, y mucho antes, que un hombre.»

Lo paradójico es que gracias a la arqueología molecular —que incluye el estudio de adn antiguo para rastrear los movimientos migratorios del ser humano— sabemos que los hombres siempre eran los que se quedaban en casa, y las mujeres eran las que viajaban. La tasa de migración intercontinental es ocho veces mayor en el caso de las mujeres.

Sin embargo, dichos viajes eran trayectos obligatorios de sólo ida en culturas patriarcales y patrilocales; es decir, mujeres que vivían bajo el control de los hombres y se iban a vivir a los hogares de sus maridos. En las culturas matrilocales, en cambio, los hombres se trasladaban con las familias de sus esposas —así se sigue haciendo en aproximadamente una tercera parte del mundo—, pero sin perder su estatus, dado que estas culturas casi nunca fueron ni son matriarcales.

Ante las funestas y a menudo acertadas advertencias de los peligros que entraña la carretera para las mujeres, el feminismo moderno vino a plantear la pregunta fundamental: ¿Comparado con qué?

Ya sea por muertes a cuenta de la dote en la India, crímenes de honor en Egipto o violencia de género en Estados Unidos, los datos revelan que una mujer tiene muchas más probabilidades de ser agredida o asesinada en su casa a manos de un conocido. Estadísticamente, para la mujer el hogar es más peligroso que la carretera.

Tal vez el acto más revolucionario para una mujer sea emprender un viaje por iniciativa propia y ser bien recibida cuando vuelva a casa.

Como ves, este libro es la historia no de uno o muchos viajes, sino de décadas de viajes emprendidos desde el eje del hogar. Se podría decir que es la historia de una nómada moderna.

Además del viaje horizontal a lo largo y ancho del país, en este libro encontrarás otros dos tipos de viaje: el vertical, hacia el pasado del continente norteamericano, y el cultural, entre personas y lugares muy variados.

Puesto que el tema central de este libro son las historias, espero que alguna te anime a contar la tuya y te enganches al acto revolucionario de escuchar a los demás.

Ojalá pudiera imitar a las escritoras de cartas de la China de hace al menos mil años. Como tenían prohibido ir a la escuela con sus hermanos varones, inventaron un sistema de escritura propio —llamado nushu o «escritura de mujeres». Aunque el castigo por crear una lengua secreta era la muerte, se escribían cartas y poemas de amistad en los que se quejaban, no sin fundamento, de las restricciones de sus vidas. Como escribiera una de ellas: «Los hombres se marchan de casa para llevar una vida audaz en el mundo exterior. Pero a nosotras las mujeres no nos falta valor. Podemos crear un lenguaje que ellos no entiendan».

Tan valiosa era esta correspondencia que algunas mujeres se hacían enterrar con sus cartas de amistad; aun así, nos han llegado vestigios suficientes para observar que las componían formando una esbelta columna en el centro de cada página y dejando amplísimos márgenes a modo de espacios, para que cada corresponsal añadiera sus propias palabras.

«Ha habido grandes sociedades que no usaban la rueda — escribe Ursula Le Guin—, pero no ha existido ninguna que no contara historias.»

Si pudiera, dejaría en cada una de estas páginas un margen en blanco para tu historia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.