Espías en el “sitio más extraño”

Los espías de EE UU consiguieron infiltrarse en la Embajada española en Washington durante el franquismo con sofisticados métodos que ahora revela un investigador con documentos oficiales

Tras un intenso y duro día en la Casa Blanca, lleno de reuniones y entrevistas con sus asesores más cercanos como el teniente general George C. Marshall, que dirige las 200 divisiones del Ejército de Tierra norteamericano, el presidente Roosevelt se retira a su residencia. Según su diario, son las 23.45. Para él ha acabado el 29 de julio de 1942.

Lo que ocurre a unas manzanas de distancia no le quita el sueño. Hace media hora que tres ladrones y un experto cerrajero han penetrado sigilosamente en la Embajada de España en Washington para apoderarse de los códigos de comunicaciones españoles. “Demasiado bueno para ser verdad”, recuerda en sus memorias el entonces responsable de la operación secreta Donald Downes, un licenciado en Derecho por la Universidad de Yale, el arquetipo de espía modélico para algunos.

Los servicios de inteligencia estadounidense —entonces la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS)— han cumplido con una de las prioridades del Pentágono. Infiltrarse en la representación de Franco en Washington para obtener las claves telegráficas con las que descifrar los mensajes secretos que permiten conocer las intenciones de España. Los espías estadounidenses han trasladado a un apartamento cercano los 2.400 documentos oficiales sacados de la representación para copiarlos sin dejar huella.

Downes tiene todo pensado. Ha contratado a un joven neoyorquino que bautiza como Jimmy y que es experto en fotografía. Con su ayuda se han obtenido e instalado los más modernos adelantos tecnológicos para comprobar que no contienen sistemas de seguridad invisible. No quieren dejar rastro. Saben que no hay nadie en la embajada porque el personal está en una fiesta, que a su vez tienen vigilada. El trabajo termina a la 1.45, y el jefe del grupo, identificado por algunas fuentes como un independentista catalán desencantado de la Guerra Civil llamado Ricardo Sicre, que se ha nacionalizado estadounidense y que trabaja para la inteligencia norteamericana, devuelve los cuatro grandes maletines y coloca todo exactamente como estaba para que nadie se dé cuenta.

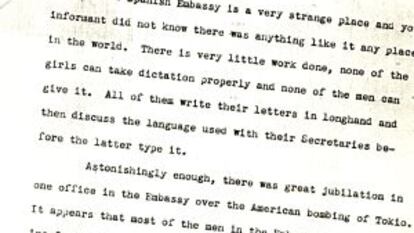

Informe ‘top secret’

De: Hugh R. Wilson

Para: Allen W. Dulles

Referente a tu memorando del 27 de abril de 1942, creo que podría valer la pena establecer contacto con el embajador español. Mientras tanto, adjunto un documento altamente secreto un tanto morboso sobre la embajada:

La Embajada española es un sitio muy extraño, y el informante no sabía que existía algo así en ningún lugar del mundo. Se hace el trabajo muy mal, ninguna chica puede tomar nota correctamente y ninguno de los hombres puede dictar. Todos escriben sus cartas a mano y hablan con sus secretarias sobre el lenguaje de las cartas antes de que ellas las tecleen.

Sorprendentemente, hubo gran júbilo en la embajada cuando el bombardeo norteamericano en Tokio. Al parecer, la mayoría es proamericana, sobre todo en lo que se refiere a la guerra con Japón. Las dos excepciones son Silva y el agregado militar. Ellos son los únicos pronazis activos, además de una secretaria de nacionalidad argentina.

Cada secretaria tiene un protector. Siempre van juntos en pareja haciéndose confidencias y las chicas reciben pendientes y abrigos de piel, además de su sueldo, como una compensación ostensible por un trabajo confidencial y especial.

El personal y los diplomáticos pierden mucho tiempo cada día bebiendo manzanilla. Se celebra algo cada día.

Durante un mes, hasta que se vuelva a cambiar la clave, Estados Unidos podrá leer con facilidad el tráfico diplomático entre Madrid y Washington. Downes y sus colegas repetirán la operación periódicamente coincidiendo con la modificación del cifrado.

La escena bien podría ser de una novela de John le Carré o de un guion de Hollywood. Pero no lo es. Se trata de una reconstrucción de lo que ocurrió realmente y es resultado de decenas de documentos obtenidos en los Archivos Nacionales de Estados Unidos, muchos de los cuales han permanecido inéditos hasta ahora. Una gran parte de ellos han sido desclasificados expresamente durante la última década por petición del autor y publicados ahora por EL PAÍS. Su estudio y análisis permiten conocer cómo operaban ya entonces los servicios de espionaje estadounidenses.

El primer informe sobre la representación española en la capital estadounidense consiste en un resumen de una conversación con un informante al que identifica con la letra G. Posteriormente este pone en contacto a Downes con otra fuente que bautiza como S. Se desconocen sus identidades, aunque podría tratarse del general Asensio, agregado militar en Washington durante la Guerra Civil, y su mano derecha, Rafael Braje, que había dirigido el servicio secreto republicano. Una vez finalizada la contienda, ambos optaron por quedarse en la capital estadounidense y ponerse al servicio de los Aliados. Con la información que suministran estas y otras fuentes, confecciona un detallado archivo de las vidas privadas y oficiales de los miembros de la delegación, desde los cocineros hasta el embajador.

Sin miramientos morales, Downes asegura que el embajador, Juan Francisco Cárdenas, un convencido falangista, se caracterizaba por su “refinamiento sexual” en el sentido de que era “un pervertido con ambos sexos” que viajaba a Nueva York en búsqueda de chicos jóvenes bajo supuestas visitas médicas. Dentro de la embajada, sus dos principales fuentes son dos secretarias, María Arillaga y Beatriz Yriberry, ambas californianas y de ascendencia vasca.

Aun así, Downes decide que es preciso situar un agente de total confianza dentro de la embajada, junto al teniente coronel Molina, que custodia la caja fuerte donde están los códigos y la información más reservada. Para ello prepara una sofisticada treta. El primer paso es encontrar la candidata perfecta; luego, crear el hueco, y por último, que los españoles piquen el anzuelo y contraten a su agente como secretaria.

La candidata la encuentra a través de un amigo en uno de los colegios femeninos más afamados de la capital, Seven Sisters. Le pide que le “preste” durante el resto de la guerra una profesora que hable perfectamente español, pueda tomar dictado y escribir a máquina. En sus memorias, Downes la bautiza como “Mrs. G.”, aunque en los informes de la época se la denomina “Ella”, de unos 35 años, eficiente, educada, de “espíritu aventurero” y casada con un español. El perfil es ideal.

El segundo paso consiste en hacer el hueco en la embajada. Confirman que María y Beatriz viven en apartamentos de la avenida Connecticut, e inmediatamente “Mrs. G./Ella” se instala en uno de ellos y se fabrica una historia verosímil. Había venido a la ciudad para encontrar un trabajo bien pagado. Enseguida intima con las secretarias españolas y durante dos meses llega a conocerlas “mejor que ellas mismas”.

Superada esta meta, Downes vuelve a recurrir a sus conexiones y solicita a un alto ejecutivo de la multinacional International Telephone and Telegraph Company (IT&T) que le haga un favor de esos que solo se pide cuando la patria está en peligro. A los pocos días, The New York Times publica un anunció solicitando una secretaria. Mrs. G. aprovecha la ocasión para que sus amigas se fijen en el anuncio: “Eficiente joven soltera, capaz de convertirse en ejecutiva y que prefiera la carrera al matrimonio, es buscada por una gran corporación como secretaria. Debe hablar, leer, escribir y tomar dictado en español y en inglés. Deseable algo de francés. Dispuesta a viajar. Salario comenzará en 400 dólares mensuales. Rápidos ascensos para la joven apropiada. Solicitudes a N. Y. Times 374508 X”.

La ficha del “maestro de espías”

Donald Downes, un graduado en Yale y profesor en un colegio privado, empieza su carrera de espionaje con la Oficina de Inteligencia Naval (ONI, en sus siglas en inglés) y la inteligencia británica a mediados de 1940. En 1941 se une al COI (Oficina de Coordinación de Información), que se convirtió en OSS (Oficina de Servicios Estratégicos, el antecedente de la CIA) en junio de 1942. En la OSS supervisa la infiltración en la Embajada española en Washington y de otros países neutrales para obtener los códigos secretos. Posteriormente lidera otra operación en el norte de África de penetración de agentes en el sur de España que terminó con una decena de ellos asesinados.

Todos pican el anzuelo y sale como estaba planeado. Una secretaria de la embajada acepta el trabajo del anuncio y, en agradecimiento, ayuda a Mrs. G. a sustituirla en la Embajada española. Una semana después, la secretaria-espía entrega personalmente a Downes el primer informe: “No pensaba que existiera un lugar igual en el mundo. Hay muy poco trabajo que hacer. Ninguna de las jóvenes sabe tomar dictado bien y ninguno de los hombres sabe dictar. Todos escriben las cartas a mano y luego discuten con las secretarias las palabras antes de dejarlas que las pasen a máquina”, explica.

“Ella” piensa que puede obtener la combinación de la caja fuerte porque el encargado de abrirla se la olvida con frecuencia y tienen que repetirle los números en voz alta. Sin embargo, para abrirla es necesaria otra llave que se guarda otro de los consejeros.

Downes busca otra opción. Contacta con un cerrajero de dudosa reputación, G. B. Sadie Cohen. Este adivina que se trata de una caja fuerte de la marca Wilson Safe Company modelo 1925 y recomienda un viejo truco. Sugiere que se golpee con un martillo de goma o cuero el anillo pequeño del sistema de apertura hasta dañarlo. Los españoles tendrán que llamar al representante y allí irá Cohen, quien, además de arreglarla, aprovechará para hacer una copia de la llave. Con esta planificación, la operación de infiltración resultó un éxito total.

El espionaje montado por Downes funcionó sin mayores problemas durante unos meses. Hasta una noche de octubre de 1942, cuando sobre las once recibe la llamada nerviosa de uno de sus hombres. “Hemos tenido que escapar. Acabábamos de entrar y nos preparábamos para abrir la caja fuerte cuando dos patrullas del FBI se detuvieron delante del edificio y encendieron sus sirenas. Despertaron a todo el mundo”, recapitula gráficamente en su biografía.

Por poco escaparon por el tejado y evitaron la situación embarazosa de ser detenidos por la propia policía norteamericana. Edgar Hoover, el director del FBI, había decidido poner fin a la operación clandestina de la OSS. “Habíamos tomado todas las precauciones imaginadas. Todas menos una: la posibilidad de ser traicionados por alguien situado tan alto dentro del Gobierno estadounidense para saber qué estábamos haciendo”, se lamentaría Downes años después.

La versión oficial de Hoover es distinta. Según el jefe del FBI, las sirenas que escucharon eran, en realidad, de la Policía Metropolitana que había sido enviada a los alrededores tras la llamada de un vecino alarmado por haber visto lo que creía peligrosos merodeadores. Lo más sorprendente es que aparentemente los españoles no supieron del incidente o, al menos, no le dieron importancia. Las investigaciones del FBI, que a partir de entonces se hizo cargo de la vigilancia, permitieron conocer casi todos los detalles del cuerpo diplomático español, desde sus contactos o conocidos hasta sus finanzas —sueldos, pagos, transferencias...—, al obtener los extractos bancarios de sus cuentas en Union Trust Company y del Riggs Nacional Bank.

El estudio de los archivos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) que se custodian en College Park, en el Estado de Maryland, demuestra que lo ocurrido no era una excepción. Hay rastros de intercepciones y transcripciones de las comunicaciones secretas de España desde hace 115 años. Entre los millares de cajas con documentos se identifica fácilmente las referidas a España junto a los códigos supuestamente secretos de más de dos docenas de naciones, amigos y enemigos. Como testigos mudos de un pasado que ahora se hace más presente que nunca —con las revelaciones del exanalista Edward Snowden—, se encuentran los libros de las claves españolas utilizadas durante el siglo XX que ni se pueden encontrar en España.

Los documentos se remontan a la guerra de Cuba. Para conocer los movimientos militares españoles, la Oficina de Inteligencia de la Armada de EE UU interceptó el cable submarino que conectaba la isla con la Península y contó con espías en la Oficina de Correos de La Habana. Desde entonces, Washington tuvo acceso a los códigos secretos del Ministerio de Estado (hoy Exteriores).

En los archivos de la NSA están las claves telegráficas de José A. March (1894), Liebér (1903), Darhan (1912), o la compuesta por el duque de Vistahermosa y Alberto de Aguilar y Gómez Acebo en 1915 —base de sucesivas ediciones que se usaron hasta los años treinta—, junto a numerosos telegramas procedentes de embajadas y consulados como Washington o Santo Domingo.

Esto deja al descubierto que Estados Unidos, con la ayuda de Reino Unido, conoció las instrucciones diplomáticas remitidas por el conde de Romanones, presidente del Gobierno español al inicio de la I Guerra Mundial, donde la neutralidad española fue decisiva para la contienda. Hoy sabemos que Londres rompió, como dicen los criptoanalistas, los códigos y claves españolas en esa guerra al infiltrarse en la Embajada española en Panamá. El 24 de agosto de 1918 entregaron copia a la Oficina de Cifra norteamericana —conocida como MI-8 o Black Chamber—, dirigida por el mítico Herbet O. Yardley, quien se puso inmediatamente manos a la obra. En pocas semanas y con ayuda de una espía infiltrada como secretaria en la delegación española en Washington, a la que bautizó como señorita Abbott, Yardley logró descifrar la clave —que denominó Número 74—. El trabajo continuó posteriormente, ya que obtuvieron copia, por ejemplo, de la clave telegráfica 04, utilizada para los telegramas diplomáticos españoles entre 1917 y 1931.

La Guerra Civil tampoco fue una excepción, y aunque Franco logró que Hitler le vendiera máquinas Enigma, supuestamente uno de los sistemas más seguros que había en la época, los británicos lograron descifrarla desde abril de 1937. Con ello, Londres, y Washington, con quien compartió parte de la información, disponían de las instrucciones secretas enviadas por Franco a sus principales generales.

Ya en la década de los años cuarenta del siglo XX, nada escapaba a los ojos y oídos del espionaje norteamericano. Imaginemos qué ocurre ahora.

Rafael Moreno Izquierdo es periodista y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.