Palestina: el mal crónico de la esperanza

El discurso occidental tiende a convertir a los palestinos en sombras, en fantasmas amenazantes que ahora deambulan por una Gaza asolada, en seres cuya capacidad ni se imagina

La esperanza es la fuerza indómita del débil, sostenía Mahmud Darwish, el gran poeta palestino considerado la conciencia de su pueblo. Para los palestinos, la esperanza, el último mal de la caja de Pandora, no es la prolongación nietzscheana del tormento: no puede serlo porque las formas de desposesión material, limpieza étnica y humillación sufridas en el último siglo han sido de por sí un tormento insoportable. El año que ahora se cumple de guerra contra Gaza ha mostrado que no hay límite para el mal y su perpetuación; también que el nihilismo en que Israel quiere precipitar a los palestinos es otra forma de colonización, pues impide la organización colectiva necesaria para hacer frente a la opresión.

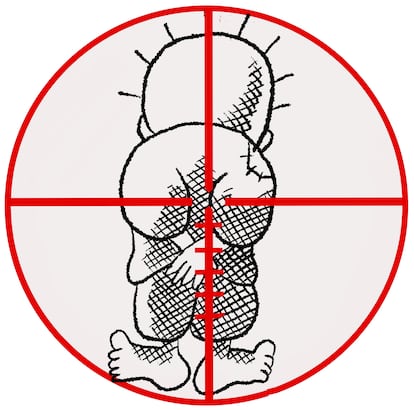

En Palestina, pensar con esperanza es un acto revolucionario; obrar para que se cumpla es un deber. Es algo que se materializa en el sumud, la legendaria resiliencia palestina simbolizada por Handala, la figurilla de un chaval de apenas diez años, siempre de espaldas, creada por el dibujante Nayi Al Ali en los años sesenta. A Handala no se le ve la cara pero se sabe cuándo grita, escribe, dibuja, pica piedra, entierra, abraza, llora, siembra, cocina o cose, la vida de cualquier palestino. Una vida radicalmente distinta de la de un israelí, porque el palestino, desde que nace, reclama justicia. Esto es, reparación.

En ello reside el fondo de la cuestión palestina. Y su futuro. La justicia estuvo ausente de la Resolución 181 de Naciones Unidas que en 1947 aprobó la partición de la Palestina bajo mandato británico en dos Estados, uno judío y otro árabe. Cuenta el historiador israelí Evyatar Friesel a propósito de las actas de los debates previos en las Naciones Unidas que, al contrario de lo que luego ha establecido una narrativa sin contrastar, las consideraciones de las deliberaciones para la creación de un Estado judío no fueron morales, resultado de la necesidad de una expiación occidental del Holocausto, sino de índole práctica: se trataba de resolver el problema de los refugiados judíos en Europa y de frenar la deriva hacia la guerra en Palestina. Hoy los refugiados (palestinos) y la guerra (contra Palestina) son también los dos problemas que la comunidad internacional ha de resolver, con el agravante de que la injusticia histórica de base fue cometida por las propias Naciones Unidas. Y este organismo se ha mostrado totalmente incapaz de frenar siquiera el genocidio en Gaza.

El futuro, las soluciones que, de un modo u otro, tienen que hallarse al final de la violencia y la usurpación, es algo que no pierde de vista el pueblo palestino, “un pueblo como los demás”, según se ve a sí mismo, lo cual en términos políticos significa implementar su derecho a la autodeterminación. Desde Occidente, desde Europa en concreto, por no entrar en consideraciones relativas a los intereses estadounidenses, la voluntad soberana de los palestinos, la forma que quieran dar a la autodeterminación, es algo que tiende a ignorarse. Incluso por parte de las conciencias mejor intencionadas, a menudo aquejadas de pensar por los palestinos.

Desde los Acuerdos de Oslo de 1993, se viene repitiendo que la única solución posible consiste en la creación de dos Estados. Pero esta solución nació muerta, como ya entonces apuntó Edward Said, el gran crítico de Oslo y otro palestino universal. Y no solo porque sus disposiciones eran vinculantes únicamente para una parte, la palestina, como Said denunció, sino porque, en otro sentido, reproducían una solución que ya se había revelado fracasada en 1948, cuando se creó el Estado de Israel al precio de la Nakba, la limpieza étnica de Palestina. El tiempo de los dos Estados, si es que lo hubo, se acabó cuando Yasir Arafat fue sitiado por Ariel Sharon en la Mukata, la sede del Gobierno palestino en Ramala, de donde solo pudo salir para morir en París. Han pasado 20 años. Entretanto, los sucesivos gobiernos israelíes se han empleado a fondo en ampliar la colonización de Cisjordania y convertir la franja de Gaza en un espacio de des-desarrollo, en expresión de la especialista en economía política Sara Roy, acciones ambas que han ahondado la inviabilidad de cualquier proyecto de Estado palestino soberano.

El discurso occidental tiende a convertir a los palestinos y palestinas en sombras, en fantasmas amenazantes que ahora deambulan por una Gaza asolada, en seres cuya capacidad propositiva ni se imagina. A sus líderes se los señala buenos o malos con el dedo —los de Fatah sí, los de Hamás no; Autoridad Nacional sí, Organización para la Liberación de Palestina no— y a los primeros se les concede el derecho a subirse a algunas tribunas y lanzar algunos discursos. Mientras, las fronteras políticas de Palestina/Israel se siguen sometiendo a continua reformulación: primero fueron las de 1947, luego las de 1948, las de 1967, las de 1993, las de 2004. Para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, están borradas todas desde siempre, nunca ha ocultado que su fin último es culminar la Nakba que, según los ultranacionalistas israelíes, quedó incompleta en 1948, de ahí que a la guerra de Gaza la haya llamado una “segunda guerra de Independencia”, y que en su reciente discurso en las Naciones Unidas haya enarbolado unos mapas en los que la frontera de Israel se adentra en el Líbano hasta el río Litani. En manos sionistas, las fronteras de la “Tierra de Israel” siempre han sido elásticas, saltan por encima de montes, valles, ríos y mares. En las de Netanyahu, más que nunca.

En Israel también hay sectores, minoritarios, que sueñan con un futuro compartido con los palestinos. Son pocos, valientes, pero carecen de articulación o influencia política. Para que puedan salir a la superficie e influir, hace falta asimismo un recambio generacional, la retirada de la vieja guardia sionista que ha sabido ganar muchas guerras pero ninguna paz, como recuerda el activista argentino-israelí Meir Margalit. Israel tiene capacidad militar sobrada para librar una guerra eterna con todos sus enemigos, pero ningún dirigente israelí que no se encuentre en la situación judicial de Netanyahu habría llevado al país a este abismo. Nunca antes tantas voces y tan distintas, en todo el mundo, habían cuestionado la política israelí. Nunca antes los tribunales internacionales habían sido tan explícitos en sus conclusiones. Esos pocos israelíes conscientes y comprometidos con la justicia, como el veterano periodista Gideon Levy, no han tardado en avisar de que, por primera vez, el futuro de Israel corre verdadero peligro, y es por sus propios actos.

Esos escasos israelíes concernidos, que viven y trabajan en Israel, son los verdaderos pacifistas de su país, no el llamado Campo de la Paz (un movimiento intelectual que se esfumó a las primeras de cambio en 2000, con la Segunda Intifada): reconocen la responsabilidad histórica de Israel en la desposesión palestina, así como la necesidad de reparación. Algunos, como el historiador Amnon Raz-Krakotzkin, se atreven a formular y sustentar ideológicamente una propuesta que en el lado palestino es más frecuente: la construcción de una sociedad anacional, que no binacional, en un Estado común para todos los hombres y mujeres que viven o proceden de las tierras que van del Jordán al Mediterráneo. Suena a cosa imposible, pero quizá sea la única solución posible de paz y justicia, la única solución verdadera.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.