El presidente de todos

El nuevo mandatario francés va a tener que actuar por Europa y también con Europa

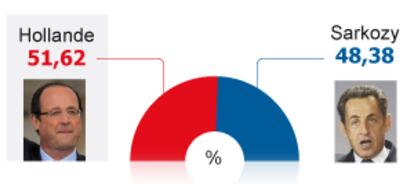

Se acabó. Esta campaña electoral, que tan interminable ha parecido, no ha producido sorpresas y ha consagrado la llegada de François Hollande al Elíseo. Comenzada en el aburrimiento, impregnada de las desilusiones e inquietudes generadas por la crisis que padecen nuestras democracias, sacudida desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, culmina hoy en el veneno de los excesos y las divisiones y sin suscitar verdaderas esperanzas.

La culpa de ello es de Nicolas Sarkozy, el niño malcriado de la política francesa o, mejor dicho, el adolescente tardío, con tanto talento pero inmaduro, incapaz de preservar lo conquistado por haberse desprendido de todas las salvaguardas. Él, que hace cinco años supo dar a los franceses el impulso y el deseo de la modernidad, se eclipsa ahora en un triste cortejo, rodeado de unos cuantos consejeros bañados en el rancio olor del siglo pasado y el populismo contemporáneo, culpables de unos cálculos erróneos que durante mucho tiempo ignoraron a Marine Le Pen. Hay que reconocerlo: el presidente saliente no ha tenido suerte, su quinquenio se ha visto golpeado por dos grandes crisis, financiera y económica, ante las que, en el mejor de los casos, consiguió limitar los daños. Puso en marcha una serie de reformas indispensables y valientes, como la edad de jubilación, el adelgazamiento del Estado y la autonomía de las universidades. Pero no comprendió del todo a los franceses, su desconfianza ante la majestad presidencial, sus arrebatos de igualitarismo, su odio a los privilegios cuando se extiende la pobreza y les atenaza la angustia de la precariedad, su pánico ante una globalización en la que ya no saben dónde situar Francia. Con sus excesos y sus incoherencias, Sarkozy ha conseguido transformar la elección presidencial en un referéndum contra su persona, lo que encarna y lo que la gente le atribuye. Ha atacado a los ricos, a las élites, a los medios de comunicación y ha pretendido formar parte del pueblo cuando lo que alimentaba en realidad era el populismo.

El Partido Socialista vuelve 10 años después de la dolorosa derrota de Lionel Jospin; ¿dónde estarán ahora las expectativas, la impaciente esperanza de unos días mejores? Más allá del guirigay de la noche, de los gritos en la plaza de la Bastilla y los altavoces de la calle Solferino, François Hollande ha logrado la victoria. Más gracias a su tenacidad, su prudencia, su resistencia, que a su carisma o a que encarne un arrebato colectivo. Hacía más de un año que estaba en campaña: hay que desconfiar de quienes pasan mucho tiempo aguantando que se les minusvalore. Hollande tiene suerte, y eso es una cualidad en política. Ganó las primarias, después de que Strauss-Kahn se quedara enganchado en habitaciones de hoteles, ganó él, el Flanby, el blandito como una fresa, el marinero de agua dulce, por reproducir los amables calificativos que le atribuyeron sus compañeros de partido antes de que se convirtiera en su paladín. Después de lanzarse a la campaña presidencial en enero, demostró su elocuencia, virtud indispensable en una cultura en la que domina la palabra. Imitó a Mitterrand hasta la caricatura; apostó por la nostalgia de una época de la que, sin embargo, nadie guarda un recuerdo idealizado. Supo ser hábil: esquivó las trampas, evitó las asperezas, evocó grandes principios y bellos sentimientos. No habló del mundo ni de Europa, ni de la verdadera situación del país, ni de los esfuerzos y sacrificios que va a haber que hacer; podemos lamentar que el ejercicio democrático se convierta en una engañifa. Pero es comprensible: sin dejarse engañar respecto al futuro, el país ha querido huir de la realidad en la campaña, replegarse sobre sí mismo y sobre sus fracturas. Y François Hollande es hoy presidente de la República.

Debe agrupar y pacificar el país, pero no va a disfrutar de un periodo de gracia. La crisis está ahí. Los franceses lo saben. Hollande y su equipo, también. Hay que dejar atrás la imprecisión, la realidad se impone. No es imposible que nos encontremos con una agradable sorpresa. El nuevo presidente no es un ideólogo, sino un socialdemócrata pragmático. El margen de su victoria debería permitirle calmar los ardores de los pocos que se han entusiasmado con su candidatura.

Las legislativas de junio le darán una mayoría más cómoda porque la derecha tradicional sufrirá los mazazos del Frente Nacional. No deja de ser peligroso: dado que la izquierda domina ya el Senado y las instancias locales, ya no habrá excusas.

En toda Europa resuena el clamor del crecimiento. Hollande tiene la oportunidad de ser su valedor, pero no posee una varita mágica. Sus recetas, si es que las tiene, no son las mismas que las de un Monti, un Cameron, un Rajoy, ni mucho menos una Merkel. A pesar de no haber hablado de Europa de forma esperanzada, el nuevo líder francés va a tener que actuar por Europa y con Europa. La tarea será difícil. Buena suerte, señor presidente.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.