Sean Connery en taparrabos: cómo ‘Zardoz’ se convirtió en una de las películas más extrañas de la historia

50 años después de su estreno, una de las obras más inclasificables de la ciencia ficción sigue dividiendo a los cinéfilos: o bien una epopeya fallida con ansias filosóficas o bien una obra maestra incomprendida sobre el conformismo y la violencia

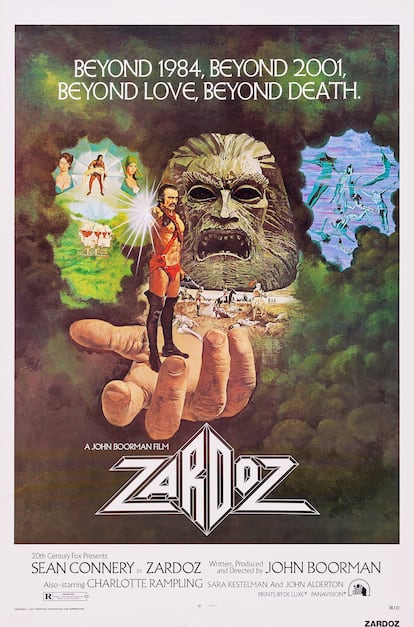

Un mostacho, un taparrabos, un tótem volador y uno versos de Eliot. Con ingredientes así se cocinó todo un clásico de la ciencia ficción artesanal y con coartadas intelectuales, la que predominaba antes de la triunfal irrupción de Star Wars. Aunque, por supuesto, no todo el mundo se mostrará dispuesto a adjudicarle la etiqueta de clásico a un artefacto tan peculiar como Zardoz, que estos días cumple su primer medio siglo de existencia (y de controversia).

En febrero de 1974, hace ahora (casi) 50 años, el cineasta británico John Boorman se recluyó en la campiña irlandesa para acabar de digerir el peor fracaso de su por entonces incipiente carrera. Zardoz, su primer proyecto tras el éxito internacional de Defensa (Deliverance, 1972), fracasaba en taquilla pese a su holgado presupuesto, un guion del que Boorman estaba particularmente orgulloso y la presencia en su cartel de un Sean Connery en la cúspide de su fama.

¿Qué había salido mal? En palabras del prestigio crítico Gene Siskel, prácticamente todo. Empezando por la “ceguera narcisista” que había llevado al director inglés a intentar convertir una epopeya de ciencia ficción “perfectamente trivial” en una “confusa exhortación al libertinaje y una desquiciada apología de la muerte”. Boorman, en opinión de Siskel, había contraído dos de las peores enfermedades cinematográficas, la autoindulgencia y la desmesura. Zardoz era, para él, un fiasco narrativo y estético.

Medio siglo después, la opinión de Siskel, como la de Pauline Kael, Jay Cocks, Roger Ebert y tantos otros profesionales que aborrecieron la película sin apenas matices y se obstinaron en ridiculizarla, causa una cierta perplejidad. Nos hemos acostumbrado a considerar que la de Boorman es una obra “de culto”, es decir, una rareza para cinéfilos de paladar desprejuiciado y empático, un discreto festín para minorías, en la estela de Calles de fuego (Walter Hill, 1984), The Wicker Man (Robin Hardy, 1973), Gran golpe en la pequeña China (John Carpenter, 1986) o El hombre que cayó a la Tierra (Nicolas Roeg, 1976). Como diría el crítico Jonathan Rosenbaum, somos tan posmodernos que hemos perdido la costumbre de tomarnos el cine al pie de la letra, habituados como estamos a lecturas en clave esquinada, condescendiente o irónica, y Zardoz se presta perfectamente a ese tipo de lecturas.

Boorman iba en serio

Pero el caso es que Boorman no tenía intención de perpetrar una simple gamberrada . Sí pretendía que su película fuese tomada en serio. Era consciente de estarle añadiendo al cocido una dosis inmisericorde de kitsch contracultural y esoteria delirante, pero no por ello renunciaba a que Zardoz supusiese un nuevo peldaño evolutivo en esa ciencia ficción “metafísica” inaugurada por Stanley Kubrick con 2001: Odisea del espacio.

Nacido a orillas del Támesis, en Shepperton, muy cerca de Londres, en enero de 1933 (acaba de cumplir 91 años), Boorman creció leyendo libros de manera compulsiva en la trastienda del pub que regentaban sus padres, una pareja de clase media sin estudios superiores. A los 20 años se enroló en el ejército británico. Acabó ejerciendo de instructor y estuvo a punto de ser enviado a la guerra de Corea.

Su gran anécdota de juventud es que fue sometido a un consejo de guerra por “fomentar la deserción y el derrotismo” entre los soldados a los que adiestraba, con comentarios críticos sobre la política exterior de su país y su subordinación vergonzante al proyecto imperial de los Estados Unidos. En su defensa esgrimió que gran parte de las opiniones expresadas en el cuartel se basaban en artículo de The Times, un diario respetable y que no podía ser tildado de antipatriótico. Fue absuelto.

Tras abandonar la vida castrense, trabajó en una lavandería y empezó a formarse en el oficio de realizador televisivo, primero en Southern Television y después en la BBC. Con 30 años firmó un documental de éxito, Six Days to Saturday (1962), centrado en las rutinas cotidianas de un club de fútbol, el Swindon Town, por entonces en la Segunda División Inglesa.

Catch Us If You Can (1965), un extraño y sugerente vehículo al servicio del grupo de pop Dave Clark Band, fue su primer largometraje. Luego vendrían A quemarropa (1967), un thriller elegante y amoral, protagonizado por un Lee Marvin espléndido en su papel de sicario a sueldo con un paradójico sentido de la justicia, y la no menos notable Infierno en el Pacífico, de nuevo con Marvin a bordo.

Con 35 años y apenas tres películas en las alforjas, Boorman se había labrado ya una sólida reputación de profesional versátil y con buen gusto. United Artists le ofreció la oportunidad de embarcarse en su primer proyecto “de autor”, trabajando en un guion propio y sin apenas injerencia creativas, y aquello cristalizó en la muy estimable Leo el único (1970), un particular homenaje al cine de Federico Fellini con Marcello Mastroianni en el papel de un heredero ocioso y aficionado a la ornitología que intenta intervenir, con más voluntad que criterio, en las vidas de los habitantes de un modesto vecindario londinense. Obtuvo el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes y, con él, carta blanca para embarcarse en proyectos aún más personales.

La inquietante Defensa, con Jon Voight, Burt Reynolds y Ned Beatty descendiendo en piragua al más enconado infierno de la América rural, le mostró capaz de aunar prestigio crítico con éxito en taquilla. Aunque obtuvo tres nominaciones (infructuosas) a los Oscar, al final, los 46 millones recaudados se convertirían, como reconocía él mismo pocos años después, en su mejor aval, el cheque en blanco que le elevó al nivel de las primeras espadas de la industria.

Cómo dilapidar tu prestigio en dos películas

En 1972 dio la espalda a Warner Bros, distribuidora de Defensa, para firmar un aún más lucrativo contrato con 20th Century Fox. Poco antes había estado a punto de llegar a un acuerdo con United Artists para embarcarse en una faraónica adaptación de El Señor de los Anillos destinada, desde su punto de vista, a sacar a flote todo el sustrato metafísico de la obra de Tolkien y convertirlo en un espectáculo cinematográfico “que hiciese pensar”.

Ese interés por ambientar una historia de amplio calado intelectual en un entorno de fantasía acabaría cristalizando en Zardoz, guion escrito a cuatro manos con su viejo amigo Bill Stair. Inspirándose en la poesía mística de T.S. Eliot, el ciclo de leyendas artúricas y la literatura juvenil de Frank L. Baum (El mago de Oz), Boorman y Stair imaginaron un planeta Tierra en las postrimerías del siglo XXIII arrasado por una catástrofe nuclear y en el que conviven dos especies de supervivientes humanos, los Eternos, una casta superior recluida en un pareja idílico (el Vórtice, la única zona verdaderamente habitable del planeta) a la que el progreso científico ha permitido alcanzar la inmortalidad, y los Brutales, reducidos a una existencia precaria y troglodítica en un vasto páramo conocido como las Tierras Exteriores.

A los ejecutivos de la Fox no les entusiasmaba el guion, pero decidieron confiar en un Boorman que parecía en estado de gracia y les había garantizado, además, que una de las estrellas del momento, Burt Reynolds, iba a protagonizar la película. La operación estuvo a punto de descarrilar en la penúltima curva cuando Reynolds decidió rechazar el papel de Zed, líder de los Brutales y presunto mesías de este universo distópico, alegando problemas de agenda, pero guiado, en realidad, por su instinto y por la opinión de su agente, que no tenían claro que una película de planteamiento tan abstruso fuese a llegar a buen puerto.

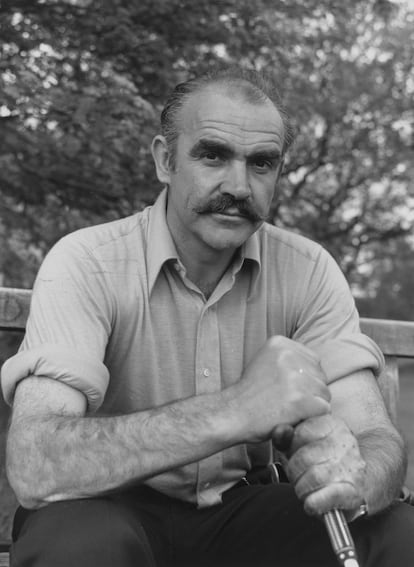

Tras un tenso compás de espera, llegó el golpe de suerte que hizo que todas las piezas encajasen: Sean Connery, que acababa de dar la espalda, tras Diamantes para la eternidad (1971), a su etapa de diez años en la serie James Bond, buscaba nuevos retos interpretativos y tenía muchas ganas de trabajar con Boorman. En realidad, el actor escocés de por entonces 42 año años hubiese trabajado con cualquiera que se mostrase dispuesto a contratarlo. Tras un corto periodo sabático, había comprobado los efectos perversos de su larga asociación con el agente 007: al mundo le resultaba difícil imaginarlo en ningún otro papel. Impulsado por este miedo al encasillamiento extremo, Connery aceptó sin apenas cuestionárselo el papel que le ofrecía Boorman, por más que implicase peajes tan onerosos como dejarse crecer un mostacho de sargento prusiano o enfundarse un poco menos que inverosímil taparrabos con tirantes en forma de cruz, que se convertiría en la imagen más recordada de la película y, aún hoy, motivo de mofa.

La película se rodó en la República de Irlanda, en los estudios Ardmore de Bray, cerca de Dublín, y en varias localidades de los alrededores. Boorman contó también con la presencia de otra actriz de fuste, Charlotte Rampling, que muy pronto estrenaría también la película que iba a acabar de consagrarla, Portero de noche (1974).

El rodaje implicó una serie de inconvenientes menores, como las protestas de los lugareños por las escenas de desnudo rodadas al aire libre o el estricto control impuesto en Irlanda a la importación de armas de fuego, consecuencia de las actividades del IRA. Pero acabó resultando, en línea generales, un proceso de producción plácido, gracias al estilo relajado y dialogante de Boorman. Connery se instaló en Bray, disfrutando de la sensación de estar apartado del mundo, disfrutando de los pequeños placeres cotidianos y de su reencuentro con la profesión más allá del circo extenuante en que se habían convertido las películas de James Bond.

Boorman echó el resto a renglón seguido, en un proceso de posproducción muy intenso en el que implicó, por ejemplo, en el proceso de composición de una partitura vanguardista (“genuina música del siglo XXIII”, diría él) por parte del erudito David Munrow del Early Music Consort. El uso discrecional de la Sinfonía nº 7 de Beethoven completó un paisaje acústico que Boorman pretendía que fuese “abrumador”.

La película se estrenó en invierno del 74, año de grandes taquillazos, como Sillas de montar calientes, El coloso en llamas, Aeropuerto 75 o El jovencito Frankenstein, y no tuvo, ni mucho menos, el impacto esperado. Peor, fue objeto de escarnio y de parodia. El taparrabos y el pecho desnudo (y piloso) de Connery no pasaron desapercibidos.

Kyle Anderson, experto en cine lisérgico y de culto, considera pasmoso que John Boorman recibiese cerca de dos millones de dólares para gastárselos con total impunidad en una película tan loca, desnortada y orgullosamente kitsch como esta, aunque le reconoce aciertos “sublimes” como el Zardoz del título, la cabeza de piedra gigante que sobrevuela las Tierras Exteriores y es reverenciada por la facción más violenta de los Brutales, una caterva de asesinos que extermina a sus congéneres como su fuesen alimañas al grito de: “Pistolas sí, penes no”.

El mensaje, en opinión de Anderson, no es más que una jerigonza desconcertante, un canto a la vida y una invitación feroz a evitar el conformismo y la abulia que se traduce en misticismo demente, violencia irracional y sexo mórbido e incómodo. Ingredientes, en fin, del todo incomprendidos en su época pero que hoy dan pábulo a un culto retrospectivo que ha agrandado su aura.

Tras su retiro espiritual en Irlanda, una vez restañadas las heridas que este épico fracaso dejó en su ego, Boorman bajaría otro peldaño firmando la secuela de El exorcista, (El exorcista II: el hereje, 1977) una película que incluso el mismo detesta, y luego recuperaría el crédito con la tan asombrosa como, en el fondo, vacua Excálibur (1981).

Años después, el director recordaría que Zardoz había supuesto para él una “escuela de fracaso” y una cura de humildad. “Cuando te sientes en la cima del mundo, es cuando más probable resulta que te despeñes”, declaró. Aunque, para su inmensa suerte, no hay fracaso que no pueda convertirse en objeto de culto si cuenta con munición mitómana de tan grueso calibre como Sean Connery correteando semidesnudo con un revólver en la mano o una cabeza voladora sobrevolando un sinestro páramo de fantasía.

Puedes seguir ICON en Facebook, X, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.