“Algo en esta industria hace que la gente enferme”: por qué la música no logra romper con las drogas y el alcohol

El libro ‘Bodies’, de Ian Winwood, ha puesto sobre la mesa una problemática que hasta no hace demasiado se percibía como una leyenda romántica: las drogas y el rock and roll

Sexo, drogas y rock and roll: como sucede con todos los clichés, es casi imposible escribirlo sin sonrojo. Pero lo que condensa esta expresión que fijó una canción de Ian Dury es uno de los mitos más poderosos y fértiles de la cultura popular. Un mito que lleva años proporcionando horas de especulación a los aficionados y miles de páginas en la crónica social y cultural. También decenas de obras valiosas, empezando por El Perseguidor, aquel relato de Julio Cortázar basado en la desordenada vida de Charlie Parker que marca la transición del bohemio o el poeta maldito al músico con una existencia igual de atormentada. Así que lo sabe todo el mundo: los músicos trasnochan, beben y se drogan, y gracias a eso se asoman a abismos que los demás (los consumidores de su arte) no logran ni imaginar. El público les ofrece su dinero, su admiración y su cariño durante el concierto a cambio de que lo que les suceda cuando se bajan del escenario o tras sus arrebatos creativos sea cosa suya. Parece un trato justo… salvo para los que se quedan por el camino.

Afortunadamente, durante los últimos años la preocupación por la salud mental de los trabajadores está apareciendo en todas las industrias. Y la de la música es particularmente crítica en ese aspecto. Basta unir los puntos: todos esos suicidios y muertes prematuras que hasta ahora considerábamos incidentes aislados o piezas de una leyenda trágica revelan que, más allá de las angustias creativas y de las juergas, algo pasa entre quienes salen de gira. Y no solo les ocurre a los músicos: los problemas de salud mental también son particularmente frecuentes entre quienes trabajan a su alrededor: técnicos, managers, prensa, montadores, conductores…

Según un estudio realizado en 2021 en el Reino Unido, alguien cuyo trabajo está relacionado con la música tiene tres veces más posibilidades de desarrollar depresión y cuatro más de presentar ansiedad que si se dedicara a cualquier otra actividad. “Hay algo que falla sistemáticamente en el mundo de la música y hace que la gente enferme”. Es la tesis de Ian Winwood, periodista con décadas de experiencia cubriendo a bandas como Metallica y autor de Bodies: Vida y muerte en la música (Liburuak, 2023), una crónica sobre cómo la industria musical “tolera y fomenta comportamientos impensables en cualquier otro tipo de trabajo”.

Winwood no está solo. Durante los últimos años, cada vez más organizaciones británicas se preocupan por la cuestión y han surgido colectivos como MITC (colectivo de terapeutas de la industria musical), formado por psicólogos especializados en los problemas de los músicos y su entorno. Hace poco publicaron Touring and Mental Health (Giras y salud mental), un detallado manual lleno de consejos prácticos y de información científica.

La droga es la punta del iceberg

“Todos, trabajemos o no en la industria musical, tenemos ciertas posibilidades de desarrollar trastornos de ansiedad, de la personalidad, adictivos, depresión… existe una tendencia o una predisposición genética, pero es que en esta industria no se duerme, la gente está de fiesta a tu alrededor, hay miedo y hay sucesos traumáticos, así que es más fácil desarrollar eso que existía en potencia”, explica Rosana Corbacho, una psicóloga extremeña que colabora con MITC. Corbacho decidió estudiar psicología mientras trabajaba en el sector de la música en Londres porque se dio cuenta de que quienes la rodeaban “tenían problemas que se repetían. Y me daba la impresión de que cuando acudían a terapia, sus terapeutas no entendían lo importante que era para ellos su profesión. Esos problemas específicos son, por ejemplo, bloqueos creativos, ataques de ansiedad, dificultades en la relación entre miembros de la banda o con los managers… Se piensa que el único problema que tienen los músicos es que consumen droga. Es algo mucho más complejo porque, aunque las sustancias están ahí, muchas veces son consecuencia de lo que se está sufriendo”.

Lo cuenta Joan Vich en Aquí vivía yo (Libros del KO, 2022), la crónica de sus 25 años de trabajo en el Festival de Benicasim: el exdirector del festival confiesa en sus páginas que existía en el festival una camello a la que llamaban Frida y a la que se recurría para suministrar a los artistas lo que requerían. Lo confirma Marcela San Martín, que trabajó para las salas Siroco y El Sol y es fundadora de MIM (Asociación de Mujeres de la Industria de la Música): “En festivales te dan el teléfono del dealer directamente. A mí un músico me llegó a amenazar con cancelar un concierto con todo vendido si no le llevábamos sus gramos correspondientes. Ahí le dejé, peléandose con su road manager”. Rafa Gómez, promotor detrás de Silbato Producciones, también se ha visto en situaciones parecidas: “No daré nombres, pero recuerdo tener que irme un domingo lloviendo en Torrelavega a buscar caballo porque el artista decía que no salía. Le dije que vale, que iba. A la media hora volví calado, me rompí un poco el pantalón y la camisa y me inventé que no tenía nada porque me habían robado y pegado”. En cualquier caso, el mismo Gómez aclara que “a día de hoy no es habitual que haya músicos o técnicos intoxicados durante la actuación. Sucede puntualmente y se resuelve porque tanto artistas como técnicos tienen un equipo detrás que los cubre, no tapándolos, sino salvándolos, igual con una ducha, de un ridículo monumental”.

“Los excesos más intensos no pueden mantenerse durante mucho tiempo, ni siquiera las bandas más famosas tuvieron un recorrido muy largo”, prosigue Corbacho. “Al final, o te jubilas o te pasa algo. Puedes haber hecho un álbum colocadísimo, pero ese ritmo productivo no se puede mantener. Para crear hace falta descansar, comer bien, tener relaciones interpersonales… Es una vida muy exigente, que requiere muchísimo trabajo”.

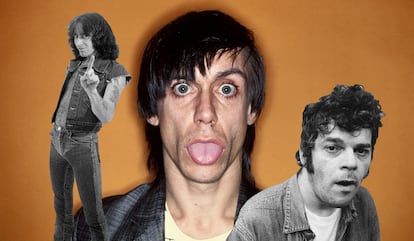

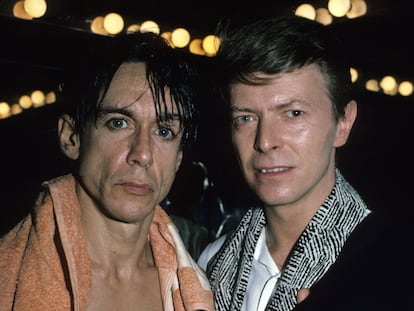

Así que, aunque las drogas duras a veces agravan los problemas, quizá no sean tan habituales como se cree y, casi siempre, se manejan con cierto autocontrol, una virtud que, según Víctor Coyote, músico legendario desde los ochenta, es “básica en el mundo artístico porque, además, se ha delegado la función de vendedor en el propio artista. Todo el mundo se tiene que promocionar de una manera exagerada, así que no te da tiempo de ensayar, drogarte y atender a las redes sociales”. También contra el mito de las fiestas infinitas en la época de la Movida, el gallego aclara: “Yo fui partidario de la dieta que tenía Iggy Pop: caballo por la noche y por la mañana gimnasio. Es una dieta radical que nunca he seguido a rajatabla pero que me parecía bien. Eso sí: a los dos días de juerga ya estaba hasta los cojones de aguantar pesados y de aguantarme a mí mismo, y quería volver a madrugar para ponerme a dibujar”.

El alcohol, a pesar de haber provocado de manera directa o indirecta muertes como la de Bon Scott, John Bonham o Dolores O’Riordan, es considerado de manera muy diferente y su consumo (como en muchos otros ámbitos, por otro lado) es mucho más estructural: “He estado en muchos camerinos en los que puedes conseguir toda la cerveza que quieras mucho antes que una pieza de fruta o algo de comer”, recuerda Javier Carrasco o Betacam, miembro de varias bandas de la escena madrileña. “El alcohol es un hábito cultural arraigado, tolerado e, incluso, naturalizado”, añade San Martín. “Es prácticamente imposible imaginar una sala de conciertos sin alcohol. Es más, en las hojas de producción viene incluido un catering de hospitalidad para los grupos que lo incluye. Las salas viven del consumo en barras, no de los conciertos y los que nos dedicamos a programar sabemos que tenemos que jugar con grupos cuyo público consuma más o menos, independientemente de la calidad musical”.

“Hay dos momentos de riesgo en cuanto a la aparición de adicciones”, alerta Corbacho. “Cuando mucho éxito llega de repente porque, si había un consumo previo, puede que para gestionar la presión se recurra a ese bastón que anestesia las emociones; y cuando alguien que fue muy famoso comienza a tener menos actividad profesional. Sin embargo, cuando hay un éxito sostenido, el músico es consciente de que para mantenerse ahí, debe llevar una vida equilibrada”. En cualquier caso, la psicóloga insiste en que “el abuso de alcohol o drogas es una señal de alarma y un síntoma que indica que existen otros trastornos y otros riesgos”.

Autoexplotación y miedo: lo que enmascaran las sustancias

Especialmente a partir de los noventa, son muchas las canciones, como This is hardcore de Pulp o Into de Great Wide Open de Tom Petty, sobre lo decepcionante que resulta lograr el dinero y la fama con los que tanto se había fantaseado. También en la música urbana (donde se frontea más que en el rock) los artistas mantienen una relación ambigua con su propio éxito que parece una maldición tanto si llega como si no. “El capitalismo ha ganado a lo bestia y está permeando todos los estratos de la sociedad y la cultura“, opina Carrasco. “Y también la música está cada vez más imbuida de un espíritu competitivo que no es bueno. Las dos palabras clave son autoexplotación y frustración”.

Según relata Winwood en Bodies, en el mundo de la música “la cadena de mando es muy confusa”, algo que no impide que los músicos se sientan explotados y exprimidos al máximo. Como en el resto de industrias culturales, casi siempre son ellos mismos quienes se imponen esas condiciones de trabajo extenuantes. “En toda la industria la tendencia es a ir al límite por todas las partes. No se cuidan ni el músico ni el directivo, y se generan relaciones de codependencia que llegan a ser dañinas”, revela Corbacho.

Las oportunidades siempre son armas de doble filo y “muchas veces se viven desde el miedo a que se acaben”. “También hay culpa”, añade la terapeuta. “Cuando tienes éxito y no lo estás disfrutando: te has dejado la piel y cuando estás donde querías, no lo estás disfrutando por nervios, porque te comparas con la banda anterior, por cansancio…”. Por supuesto, el caso contrario es más habitual, y es que, como dice Carrasco, “es muy desesperante ver a gente muy buena que trabaja hasta reventar y no llega”, algo que, en los demás, provoca que sea prácticamente impensable rechazar un encargo. “El sistema de recompensas del trabajo creativo es muy traicionero”, continúa Carrasco. “Tenemos una actitud voraz, como los perros, que comen y se empachan porque piensan que igual no volverán a comer en una semana. A veces nos ponemos malos por aceptar más trabajo del que podemos sacar adelante y otras sufrimos cuando ves que hay un techo que no vas a romper”.

Además, en un mundo dominado por las plataformas en el que los autores ya apenas reciben derechos de autor, los músicos deben estar girando casi perpetuamente, y ese es uno de los riesgos más grandes para su integridad. “En el caso de las grandes giras, hablamos de equipos de más de 200 personas bajo una presión enorme porque, aunque sea un tópico, el show debe hacerse prácticamente pase lo que pase”, explica Corbacho. Es en ese contexto en el que la psicóloga y terapeuta percibe el mayor contraste entre la experiencia del público y la de los artistas: “El público se relaciona con el artista mediante un producto final que le provoca emociones y muchas veces confunde sus propias emociones con las del artista, que ha hecho mucho trabajo invisible antes de subir al escenario. Hay una desconexión porque yo sé que incluso conciertos que fueron percibidos como buenísimos, han sido momentos traumáticos para el intérprete que luego hemos abordado en terapia”.

Relatos como el de Ian Winwood, al que se le ocurrió escribir su libro después de pensar que lo que hasta entonces había visto como una serie de anécdotas aisladas (desde la desaparición de Richey Edwards, de los Manic Street Preachers, hasta la muerte de Amy Winehouse, pasando por el ingreso en rehabilitación de Caleb Followill, “uno de los chicos más educados y discretos que he conocido”, según el autor) era, en realidad, algo mucho más profundo, están ayudando a visibilizar un problema generalizado que, muy a menudo, se malinterpreta o se enfoca a través del romanticismo y la mitomanía. “El romanticismo es muy malo, muy pesado y se acaba cuando te das cuenta de que al final trabajas para la hostelería”, concluye Víctor Coyote.

Puedes seguir ICON en Facebook, X, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.