Julita Salmerón y Antonio García, 23.000 días de amor y locuras

Plantaron a Dios hace 63 años para enamorarse. Tuvieron seis hijos, un mono, un castillo y su historia ganó un Goya. Hoy siguen sorprendiéndose

Una mujer bellísima, disparatada y genial conoció hace una vida entera, en 1957, a un hombre de números, tranquilo y también muy guapo. Ella, que entonces creía que quería ser monja —incluso había visitado un convento de clausura— se llama Julita Salmerón y en 2018, a los 83 años, recogió un Goya por la película documental que cuenta su vida con ese ingeniero industrial con el que finalmente tuvo Muchos hijos, un mono y un castillo. Él, que terminó escribiéndole un libro de poemas, se llama Antonio García Cabanes y resume: “Yo he sido actor secundario, pero feliz”.

Se conocieron en Requena (Valencia), durante una excursión al campo. Había otras chicas, pero Antonio se pegó a una de ellas: ”Fue una especie de atracción magnética”, explica en términos científicos. Al día siguiente ella se fue y hasta dos años después no volvieron a verse. “Yo ya no me acordaba de ti”, le confiesa Julita, intentando provocarlo, un ejercicio que ha perfeccionado durante 63 años. La vocación saltó pronto por los aires. “Era elegante, muy educado, tenía el pelo negrísimo y me miraba de una manera diferente. Se me quitaron de golpe las ganas de ser monja”. Estaban charlando, conociéndose, cuando sonaron unos tambores. “Antonio dijo, de repente: ‘¡Me tengo que ir!’ porque era Semana Santa y participaba en la procesión. Yo le pregunté, muy triste, tristísima: ‘Vaya, ¿y ahora te vas a ir?”. Dejaron plantado a Dios por una misión mucho más importante: enamorarse.

Julita cuenta que la noche en que él le preguntó si quería ser su novia, en la calle Virgen de los Desamparados, no durmió “de la emoción”. Antonio trae, orgulloso, sus primeras fotos, él colocado siempre junto a ella, ya hubiera tres o 20 personas posando. “Al día siguiente, en cuanto llegué a Barcelona, donde estaba estudiando, le escribí una carta”. Durante el noviazgo se vieron poco —solo en vacaciones— y se escribieron mucho —cada día—. Las cartas se quemaron en un incendio, pero sí se conservan 81 álbumes que recogen las muchas aventuras que vinieron después, porque cuando se conocieron no solo se conjuraron para quererse, sino para tratar de cumplir todos los deseos del otro. Empezaron de atrás hacia adelante, por los caprichos más antiguos y sencillos, incluyendo excentricidades como colocar un tobogán junto a una piscina del tamaño de una bañera o celebrar un funeral con mantilla negra por su cerda Lupita tras convertirla en longanizas. Y terminaron a lo grande, en un impresionante castillo a 100 kilómetros de Barcelona.

―Antonio me contó que una vez, siendo niño, le dieron chocolate con magdalenas y él dijo: ¡Me comería 40! Su madre le contestó que eso no podía ser, que eran muy caras, así que un día fui a un horno, encargué 40 magdalenas, ni 39 ni 41, y se las mandé a Castillejos, que era donde estaba haciendo la mili. Todos los días de su vida este hombre desayuna una magdalena.

―Más magdalena que ella no hay.

―Esta barriga es de los hijos. Tuve seis y me hubiera gustado tener más, pero sufrí dos abortos. He hecho todas las dietas, he visitado a todos los médicos... pero no se quita.

Había sueños efímeros, como esas magdalenas proustianas del inicio del noviazgo, y otros que llevaron sangre, sudor y lágrimas.

―Antonio me ha seguido en todas mis locuras.

―Bueno, en todas no.

―A ver, di una que no.

―No me acuerdo.

“Lo del castillo fue una auténtica locura”, recuerda ella, refiriéndose al momento en que, cumpliendo uno de sus sueños de niña y aprovechando una herencia, el matrimonio compró el Castell de Perafita. Además de muchos desperfectos, que Antonio fue arreglando poco a poco —“me lo pasé en grande con las reparaciones”—, el castillo tenía hasta su propio fantasma.

―Resulta que su dueño se había ido de viaje y al volver unos días antes de lo previsto se encontró a su mujer con otro…

―Y lo mató. Era el siglo XIX.

―Lo mató en las escaleras y claro, a mí me daba mucho miedo pasar por ahí, pero a pesar de todo yo me levantaba de noche para ir a la cocina a hacerme un bocadillo.

Los médicos no lograron quitarle una barriga que pasa totalmente desapercibida entre sus ojazos y su locuacidad, pero Julita sí consiguió quitarse el hábito del bocadillo de madrugada gracias a unas sesiones de hipnosis.

Se reparten tan bien el relato de las anécdotas que parece que hayan ensayado. Pero no les hace falta. Tampoco lo necesitaron cuando el más pequeño de sus hijos, cineasta, los convirtió en película tras grabarlos durante 14 años. Gustavo Salmerón se dio cuenta de que la mejor historia la tenía en su propia casa; que no había pareja con más química en la pantalla y que su madre en voz alta era un guion extraordinario. El documental, que se llevó una decena de premios a la autenticidad, muestra también el desalojo del castillo, que tuvieron que abandonar por la crisis. Es el desahucio más divertido de la historia: entre conversaciones y recuerdos surrealistas, una familia larguísima ―seis hijos y 13 nietos― empaqueta armaduras, esqueletos —el que bautizaron como Pepito preside ahora el salón de la casa madrileña de Julita y Antonio—, unas vértebras de la abuela asesinada en la Guerra Civil guardadas en una cajita de laxantes y todo tipo de cachivaches.

―Lo del mono tampoco estuvo mal.

―Bueno, ese sueño tuyo de tener un mono me pareció más razonable que otros, como el de José Antonio.

“José Antonio” es Primo de Rivera, del que Julita, nacida en 1935, estuvo enamorada platónicamente en su niñez, cuando la llevaban a la Sección Femenina y fue falangista coyuntural. “Su retrato estaba por todas partes y a mí me parecía guapísimo. Una noche soñé que hacía croquetas con él y me lo comía”, explica con naturalidad. El mono se llamaba Óscar. Les prometieron, al recogerlo, que era muy dócil y que Julita podría ponerle los 125 vestidos de Mariquita Pérez que tenía, pero resultó ser agresivo y misógino. Ella enseña la cicatriz de un mordisco —”aun así, daría cualquier cosa por volverlo a ver”— y Antonio cuenta sus trastadas: “A veces lo teníamos atado a un árbol con una cuerda, pero se estiraba y agarraba el moño de las señoras que pasaban”.

Preguntado por si algún día de los casi 23.000 que llevan juntos Julita ha dejado de sorprenderlo, Antonio responde:

―La verdad es que no. Aquí nunca nos aburrimos.

―Ahora está horrorizado conmigo porque le he confesado que soy lesbiana. Me ha pedido que no lo diga, pero es que me he dado cuenta de que me gustan más las mujeres que los hombres: el culote de una mujer, el pecho… todo es bonito, pero un hombre ¿qué tiene? ¡Unas piernas horribles! ¡Y qué tripas!

―(Antonio suspira) ¡Yo no tengo tripa!

―No, tú estás perfecto. Por eso me gustas.

Antes de dormir, cada noche, Julita mira una fotografía antigua del pelo negrísimo de Antonio y lo trincha desde la otra cama con un tenedor extensible que inventó ella misma para comprobar, sin moverse del sitio, que siguen juntos.

―Es que de repente no le oigo respirar y me da miedo. Ahora tengo un miedo terrible a la muerte, a la suya. No me imagino la vida sin él. Los hijos me sacan los defectos, pero Antonio no. Yo creo que hemos aguantado tanto porque somos muy diferentes: él es lento, tranquilo, prudente... como habla poco, comete pocos errores. Yo soy espontánea y cometo muchos.

―Ella es muy rápida, no piensa lo que dice. Luego le pregunto: Julita, ¿por qué has dicho que te comiste a José Antonio?

―¿Sabes? San juan de la Cruz dice: “Al final de la vida nos examinaremos en el amor”. Yo, Antonio, te voy a dar un 9 en algunas cosas y en otras un 10. Es cultísimo. Cuando le pregunto dónde está cualquier sitio me saca el globo terráqueo y me lo enseña todo.

―Pues yo te pongo un 10 menos 0,5, porque a veces metes la pata.

―Todo el mundo se equivoca.

―Tú muchas veces.

Parece que discuten, pero durante toda la charla han aprovechado cualquier excusa —un mechón descolocado, un reposabrazos compartido…— para hacerse caricias. Del mismo modo, en el coche, parece que pelean cuando Antonio se pierde conduciendo y, al principio, se niega a preguntar el camino, pero si uno se fija bien ve que mientras Julita le riñe le va cortando trozos de pera desde el asiento del copiloto.

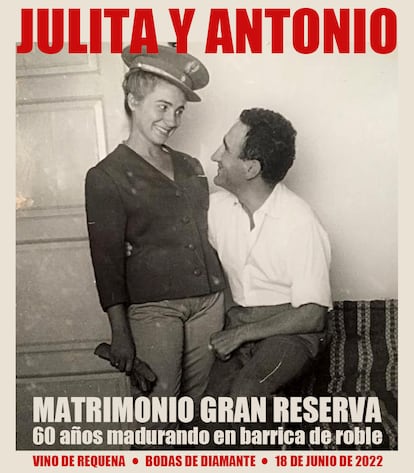

En la repisa del comedor queda una de las botellas con las que acaban de festejar 60 años de casados, es decir, las bodas de diamante, el mineral más duro. La etiqueta de “matrimonio gran reserva” muestra una imagen de la pareja durante su noviazgo, ella vestida con la gorra del uniforme de la mili de él.

Durante la fiesta se proyectó un vídeo paródico en el que Michelle y Barack Obama, la reina de Inglaterra y el Papa les felicitan por haber llegado hasta aquí.

―El Papa hasta lo beatifica. Y a mí nada.

“Aguanta, Antonio”, se despide el expresidente de EE UU.

―Anda, que menuda suerte has tenido en encontrarme.

―Y tú, que cuando Obama dice “aguanta, Antonio” es por algo.

Julita vuelve a peinarle con la mano.

―Qué divertido ha sido. No me he despegado de ella ni lo haré.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.