En busca de los mundos soñados

¿Dónde se encontraban la fascinante Troya, la legendaria isla de Ogigia o las riquezas del reino de Saba? La mitología viajera sigue despertando el deseo de explorar la Tierra en la era de Internet

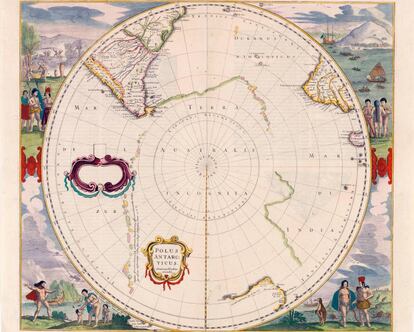

Mucho antes de que se supiera de la existencia de la Antártida, ya en la Grecia clásica se especulaba acerca de un continente imaginario llamado Terra Australis. Según la idea de la simetría geométrica, este debía hacer de contrapeso a las masas de tierra más septentrionales. Existen versiones que dicen que allí vivían los machimoi, seres belicosos que incordiaban permanentemente a los pacíficos eusebes, aunque también hay quien afirma que el territorio estaba habitado por los hijos del Sol, individuos de notable belleza cuyo sistema vocal les permitía mantener más de una conversación a la vez.

Incluso en tiempos de navegadores virtuales y de sistemas de posicionamiento satelital, los mapas siguen despertando en nosotros la curiosidad por los destinos remotos y un sinfín de fantasías acerca de lo que allí encontraríamos. A pesar de ser conscientes de que prácticamente no quedan rincones del planeta sin cartografiar, al mirarlos seguimos evocando la promesa de tierras ignotas y de célebres descubrimientos.

Una copia del libro de Marco Polo con notas a mano de Colón se conserva en la catedral de Sevilla

¿Cuál es la forma del mundo? ¿La que definen los atlas o la que grabaron los exploradores y los poetas en nuestras mentes soñadoras? ¿Es Siberia un páramo helado o la romántica patria de los chamanes y los desterrados? ¿Es Creta una moderna isla griega o la mítica morada del Minotauro? ¿En qué rincón de América se esconde el famoso El Dorado?

Hospedados a veces en territorios reales y otras veces volátiles como un recuerdo, hay una serie de sitios imaginarios que detentan en nuestra memoria el mismo grado de realidad que algunas de las ciudades que conocemos, muchos de los cuales fueron referidos por Dominique Lanni en su libro Atlas de los lugares soñados (2016).

Así existe en la geografía griega la isla de Citerea o Citera, ubicada al sur de la península del Peloponeso y famosa por sus sensuales playas y su agitada vida nocturna. En la memoria colectiva, sin embargo, representa la patria de Afrodita — llamada también Citerea en honor a la tierra que la vio nacer— y un importante centro de culto a la diosa. Cuenta la leyenda que Afrodita emergió de las aguas en el mismo lugar en el que fueron arrojados los genitales de Urano, arrancados de cuajo y con una hoz por uno de sus hijos, Crono, a instancias de la ira de su madre, Gea. Afrodita representa la belleza, la sensualidad y el amor. Pero no el amor romántico, como puede entenderse hoy en día, sino más bien el relacionado con la sexualidad. Tal vez es por eso que los visitantes actuales siguen pensando en Citerea como un destino afrodisiaco abocado al placer y al libertinaje.

Más difícil resultará a los amantes de la mitología visitar la isla de Ogigia, patria de la ninfa Calipso, que con sus encantos retrasó siete años el regreso de Ulises a casa, ofreciéndole la inmortalidad si aceptaba quedarse con ella. El héroe se negó y, ayudado por la diosa Atenea, logró escapar. Se ha mencionado que, según la descripción de Homero en la Odisea, la vegetación podría ser la de las costas marroquíes. Así lo indica Heródoto, que la ubica en la orilla africana del estrecho de Gibraltar, quitándole por tanto la cualidad de isla. Siglos después, sin embargo, el helenista y diplomático francés Victor Bérard postuló que Ogigia podría corresponderse con el islote español de Perejil, ya que, además de una cala de dimensiones adecuadas para el fondeo de una embarcación, posee una caverna que bien podría haber sido el hogar de la ninfa mencionada por Homero.

Y si hablamos de la Odisea es imposible no referirse a la mítica Troya, cuya evocación obsesionó a Occidente durante más de dos milenios. La ciudad cambió varias veces de ubicación antes de fijar su domicilio en una colina turca situada a escasos kilómetros del estrecho de los Dardanelos. Allí fue donde el millonario alemán Heinrich Schliemann se encontró en la década de 1870 con los supuestos vestigios de la villa y con el tesoro del rey Príamo. Poco importa que los arqueólogos hayan establecido que el botín pertenecía a un periodo muy anterior al del reinado del monarca o que los historiadores afirmaran que, de haberse producido una guerra, lo más probable es que se hubiera debido más a lo estratégico del enclave que a los encantos de una mujer, por más que esta fuera la mismísima Helena. En el imaginario popular, la colina de Hisarlik será para siempre el escenario del enfrentamiento fatal entre Aquiles y Héctor.

Quizás uno de los recorridos que más haya influido en el acercamiento simbólico entre Oriente y Occidente ha sido el de los viajes de Marco Polo, que allá por el año 1300 dio a conocer a la Europa medieval las tierras y civilizaciones de Asia central y de China. Hayan existido o no los hechos que se narran en sus aventuras, es innegable el efecto que estas tuvieron en las rutas comerciales y en los delineamientos geopolíticos del mundo. El nombre de Catay apareció en sus relatos como aquella tierra ubicada en las cuencas de los ríos Yangtsé y Amarillo y poblada de maravillas. Según la narración, el mercader veneciano no solo se convirtió en consejero de Kublai Kan —nieto del conquistador y gran jefe mongol Gengis Kan—, sino que llegó a ser designado gobernador de la ciudad china de Yangzhou, cargo que ejerció durante tres largos años. Cuando a su regreso a Venecia sus compatriotas pusieron en duda sus palabras, tanto él como su padre y su tío retiraron del dobladillo de sus ropajes las joyas, perlas y diamantes que habían traído de aquellas regiones remotas y que esgrimieron como prueba de la veracidad de su testimonio.

En el caso de Cipango, el propio Marco Polo confesó no haber llegado a visitarla, pero sí refirió las narraciones que otros viajeros le ofrecieron: “Cipango es una isla de Levante en alta mar, a 1.500 millas de tierra firme. Es una isla muy grande. Sus gentes son altas y apuestas. Son idólatras e independientes. Os aseguro que tienen una cantidad infinita de oro (…) Voy a describiros la maravilla del palacio del señor de esta isla. Tiene un gran palacio cubierto por completo de oro fino, como nuestras iglesias están recubiertas de plomo, de manera que tiene tanto valor que apenas se puede calcular. Y todo el pavimento de las habitaciones y del palacio es de oro, en bloques de dos buenos dedos de grosor, y las ventanas también, de manera que este palacio es de una riqueza tan desmesurada que nadie podría creerlo”. Con la llegada de los portugueses, Cipango perdió la hermosa denominación de Imperio del Sol Naciente que Marco Polo había tomado prestada de los chinos. Hoy lo conocemos con el nombre de Japón, lo cual no sirvió de obstáculo para que representara para siempre en el imaginario occidental el fabuloso misterio y la riqueza de Oriente.

Uno de los lectores más entusiastas de Los viajes de Marco Polo fue el propio Cristóbal Colón, quien tenía una copia del libro con anotaciones hechas de su puño y letra que aún se conserva en la biblioteca colombina de la catedral de Sevilla. Maravillas, piedras preciosas y, sobre todo, oro fue lo que prometió a su tripulación cuando zarparon del puerto de Palos de la Frontera, en Huelva, con el objetivo de alcanzar por el oeste las fabulosas Indias, Catay y Cipango. De esas páginas nacería la obsesión que el preciado mineral despertó en quienes arribaron —sin saberlo— a las costas americanas.

Si bien sus primeros viajes no proveyeron grandes cantidades de oro, sí confirmaron su existencia en el Nuevo Mundo, alentando en los españoles el deseo de descubrir las increíbles ciudades descritas por el veneciano. Fue entonces que las expectativas se cruzaron con otro mito. El que decía que, en el siglo VIII, el arzobispo de Extremadura había tenido que huir de un caudillo árabe que se apoderó de la ciudad de Mérida, y que junto con otros seis obispos habían cruzado el Atlántico mucho antes que Colón, y al llegar a lo que luego se conocería como América habían erigido siete ciudades que se volvieron muy prósperas a causa de la abundancia de oro que allí encontraron. En el siglo XVI esta historia se encontró con los relatos de una nueva expedición española que, basándose en las habladurías de los indios, describían la existencia de varias ciudades de oro que no tardaron en relacionarse con aquellas fundadas por los religiosos extremeños. Un nombre se repetía en los relatos de los aborígenes: Cíbola. Desde entonces fueron numerosas las expediciones que se lanzaron sin éxito a la búsqueda de este legendario lugar y las siete ciudades de oro, que se suponían enclavadas en algún rincón de Nueva España —en lo que hoy es el norte de México—.

Cíbola no fue la única ciudad dorada que quitó el sueño a los conquistadores españoles. Cuando se apoderó de la ciudad de Quito en 1534, el capitán Sebastián de Belalcázar supo de un ritual por el que, durante la fiesta del sol, el Gran Inca se sumergía en un mar dorado, lo que le valió el apelativo de Indio Dorado o El Dorado. Aquel mar era en realidad el mítico lago Parimé. Si bien nunca nadie llegó a localizarlo, quedó representado en la imaginación de los españoles como una enorme masa de agua repleta del precioso mineral, para después atribuir esa cualidad a todo un reino que, tomando el nombre de su monarca, fue bautizado como El Dorado. A lo largo de toda la conquista de América, la leyenda de El Dorado se utilizó para referirse a cualquier ciudad en la que se creyera que podían hallarse tesoros maravillosos.

Voluntad de explorador

El reino de Saba, mencionado en el Antiguo Testamento como un lugar de riquezas incalculables y ubicado presumiblemente en algún rincón de la península arábiga. El temible país de los cimerios, referido en la Odisea como parte de la ruta que se debe recorrer para llegar a los infiernos y que algunos relatos sitúan en los alrededores del mar de Azov, al noreste de la península de Crimea. El reino de las amazonas, trasladado de país y de continente según la tradición y las épocas. Las islas Afortunadas, que acogían a quienes se habían distinguido por lo justo de sus acciones y que los griegos situaron en el interminable océano que se extiende fuera de las columnas de Hércules. Más allá de las delimitaciones geográficas, nuestra imaginación ha estado poblada en todas las épocas por lugares fantásticos o no, que se ocuparon de dar forma al mundo ante nuestros ojos.

El deseo de visitarlos, de saber qué hay más allá, ha alentado siempre la curiosidad humana. Una vez que todo el orbe hubo sido conquistado, la última frontera que nos quedó fueron los polos helados. La carrera por alcanzarlos dejó un sinfín de anécdotas terribles y maravillosas, que involucran nombres de exploradores como Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Robert Peary o Robert Falcon Scott. Tal era el misterio que los envolvía, que a comienzos del siglo XIX un exoficial del Ejército de Estados Unidos llamado John Cleve Symmes pregonaba en sus conferencias —y la gente lo escuchaba fascinada— que en cada uno de los polos había un agujero avellanado por el que podía accederse a los siete mundos subterráneos que se alojaban unos dentro de otros en el interior de la Tierra.

Quizá la imagen que mejor condensa esa combinación de temor y atracción que detentan las fronteras últimas puede hallarse en la isla de Tule, que Piteas divisó desde su navío en el siglo IV antes de Cristo, y que, según su testimonio, no se asemejaba a ninguna naturaleza conocida. La describió como un paisaje indefinible que parecía oscilar entre los mundos sólido y líquido, y la ubicó seis días al norte de las islas Británicas, allí donde el sol del verano nunca se pone. El término Tule —o Thule— se ha utilizado desde entonces para designar aquellos lugares situados más allá de los confines del mundo.

Por más que sepamos que ya no quedan rincones inexplorados, el deseo de descubrir nuevas tierras y nuevas gentes nunca se ha apagado y tal vez nunca se apagará. Cada vez que un ser humano mire el horizonte se encontrará con las evocaciones de los grandes viajeros que nos transmitieron la emoción y el misterio de llegar a puertos exóticos por vez primera. Y movidos siempre por el mismo deseo: el de querer ver qué hay más allá. ¿Adónde? “Allá”.

Javier Argüello es autor de la novela A propósito de Majorana (Random House).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.