Sindicatos contra trabajadores

Cuesta entender que se reclame más autonomía para solucionar un problema agravado por el Estado de las autonomías. Se agradecería que en esa apuesta de levantar fronteras en nombre de la identidad, no se invoquen valores de la izquierda

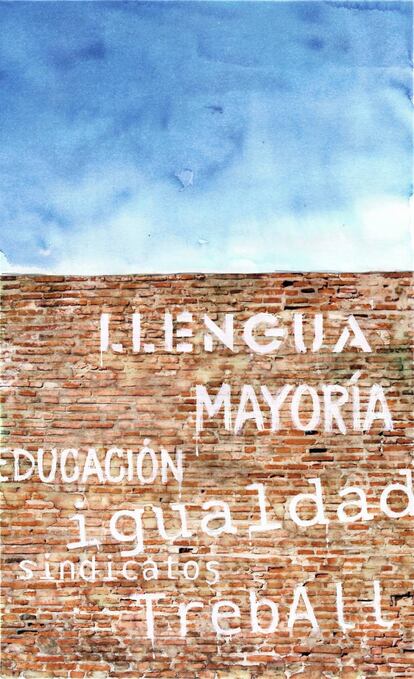

Sorprende la sorpresa ante el encandilamiento nacionalista de los sindicatos. El boletín de UGT que recibo en mi universidad, impreso en una calidad que envidiarían las revistas de quiosco, se llama Llengua i treball. Del treball se ocupa poco. Para ser justos, su fascinación por la llengua les ha conducido en contra de los intereses del treball.

No especulo. Las llamadas políticas de normalización lingüística que, por ineficientes, perjudican a todos, pues impiden el acceso de los mejores a cada quehacer, por discriminatorias, penalizan especialmente a los trabajadores, vetados para encontrar trabajo en su país. Sucede cuando el Gobierno socialista balear exige el catalán a los médicos y a los músicos. Y también cuando para conseguir una plaza de funcionario en Navarra cuenta más el euskera que un doctorado en la especialidad a la que se opta. En Asturias están dando pasos en la misma dirección con la propuesta de oficializar el bable. Y los que vendrán, unos por convicción y otros, resignadamente, por supervivencia, porque ante la dejación o impotencia de la política nacional para impedir las barreras, prefieren levantar una propia, que es más fácil y siempre arrastra votos locales. Puro dilema del prisionero: todos lo hacen, aunque nadie lo quiera y a todos perjudique.

Nada más ajeno a la política de izquierdas. La Revolución Francesa es un ejemplo bien estudiado. La sistemática aplicación de políticas de alfabetización y lingüísticas, en la Administración y en la instrucción pública, convirtió en poco tiempo al francés, que apenas hablaba uno de cada tres ciudadanos, en lengua nacional. La política respondía al mismo espíritu racionalizador que condujo a la Convención republicana en 1793 a establecer un sistema uniforme de pesos y medidas, “uno de los mayores beneficios que esta puede ofrecer a todos los ciudadanos franceses”. En la lengua había, además, un afán explícitamente igualitario y republicano, de asegurar a los ciudadanos el conocimiento de la gran novedad de la revolución democrática: leyes escritas iguales para todos. Los ciudadanos debían conocer bien las leyes y sus derechos, poder comunicarse entre sí y con el Estado, en debates, asambleas y comisiones. La preocupación por que todos entendieran alcanzaba incluso al explícito rechazo de las formas retóricas de la monarquía: “Discourir laconiquement est le propre du Jacobin”, precisaba un revolucionario. “Una economía moderna requiere una fuerza de trabajo móvil, alfabetizada e instruida. La educación pública estandarizada en un mismo idioma se ha considerado esencial si se quiere que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades laborales en la economía moderna. De hecho, la igualdad de oportunidades se define en razón, precisamente, del igual acceso a las principales instituciones que operan en el idioma de la mayoría”, nos recuerda —nada menos que— Kymlicka.

Resulta discutible que la igualdad mejore cuando se establecen barreras lingüisticas

De eso va el asunto, de los intereses generales. El horizonte de valoración, ese que se invoca cuando se afirma que el Estado de las autonomías mejora la cohesión, es el conjunto de los ciudadanos españoles. La igualdad, reducida a unos pocos, no es igualdad. Y ciertamente resulta discutible que la igualdad o la cohesión mejoren cuando se establecen barreras que complican la movilidad laboral, cuando se limita el acceso a los trabajos, a los contratos y concursos o cuando no cabe escolarizarse en la lengua común. Lo tenían claro los curas vascos en el XIX, contrarios al aprendizaje del español, temerosos de que los feligreses pudieran ilustrarse y escapar al terruño, y lo tienen claro nuestros nacionalistas. Por ejemplo, Junqueras, cuando, glosando a Herder, recordaba que “la lengua (que) puede unir a los hombres, también tiene capacidad de diferenciarlos”. El círculo del encapsulamiento no es ningún misterio y es mejor no engañarse porque los interesados en cultivarlo no cejan. El ideal de los nacionalistas es que los de casa no se muevan ni contaminen, algo que se facilita de dos maneras, complicándoles el acceso educativo —que es algo más que articular frases— a la lengua común y evitando que vengan los de “fuera”, haciendo que se lo piensen (o que “aspiren” a trabajos de mierda). A partir de ahí basta con dejar funcionar al aislamiento reproductivo, para decirlo al modo de los biólogos. En pocas generaciones, adiós al mestizaje.

La brecha económica entre comunidades autónomas aumenta anualmente

El Estado de las autonomías nació, cuentan, para abordar nuestra proverbial pluralidad. Una tesis discutible comenzando por su base empírica. En el mundo existen unas 6.700 lenguas y poco menos de 200 Estados. Un cálculo elemental muestra que la media de lenguas por Estado es de 35. En Europa, el continente con una media por país menor, hay 225 lenguas, bastante más que Estados. En realidad, lo que nos caracteriza es compartir una lengua (desde hace bastantes siglos). El español es la lengua común y ampliamente mayoritaria de los catalanes: lengua materna del 55%, frente al 32%, que tiene el catalán. En el País Vasco, el euskera, si acaso, llega al 20%, frente al 73% que tiene el español. Si queremos medir nuestra diversidad, el mejor modo de hacerlo es mediante el índice de diversidad lingüística: la probabilidad de que dos personas elegidas al azar tengan una lengua materna diferente. A la espera de estudios empíricos, mi impresión es que el índice español debe de estar entre los más bajos.

El reto para tasar al Estado de las autonomías, al menos para la izquierda, es el de la igualdad entre conciudadanos. Y no parece que estemos mejor. La brecha económica entre comunidades aumenta anualmente. Y sobre lo demás, pues lo visto, cada vez más barreras. Por eso cuesta entender que se reclame más Estado de las autonomías para solucionar un problema que ha agravado el Estado de las autonomías. Seamos precisos: no es que lo haya agravado, es que muchas veces lo ha creado mediante un sistema perverso de incentivos que, lejos de favorecer la cohesión, la socava. Y lo que vendrá.

La diversidad, como tal, no es valiosa. Por eso nadie defiende alentar la disgregación entre las variantes del catalán o desandar el camino que desembocó en ese reciente invento (unificador) del euskera batúa. Sí que cabe, desde una moral reaccionaria, favorecer la recreación de comunidades culturales basadas en la identidad como si las lenguas tuvieran derecho a tener hablantes. Ahora bien, se agradecería que en esa apuesta de levantar fronteras en nombre de la identidad no se invoquen valores de la izquierda. Eso, aquí y en todas partes, es el proyecto de la derecha más extrema, la que combatió a las repúblicas democráticas, la de Savigny y lo que vino más tarde. El proyecto que apoyan nuestros sindicatos.

Félix Ovejero es profesor titular de Economía, Ética y Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.