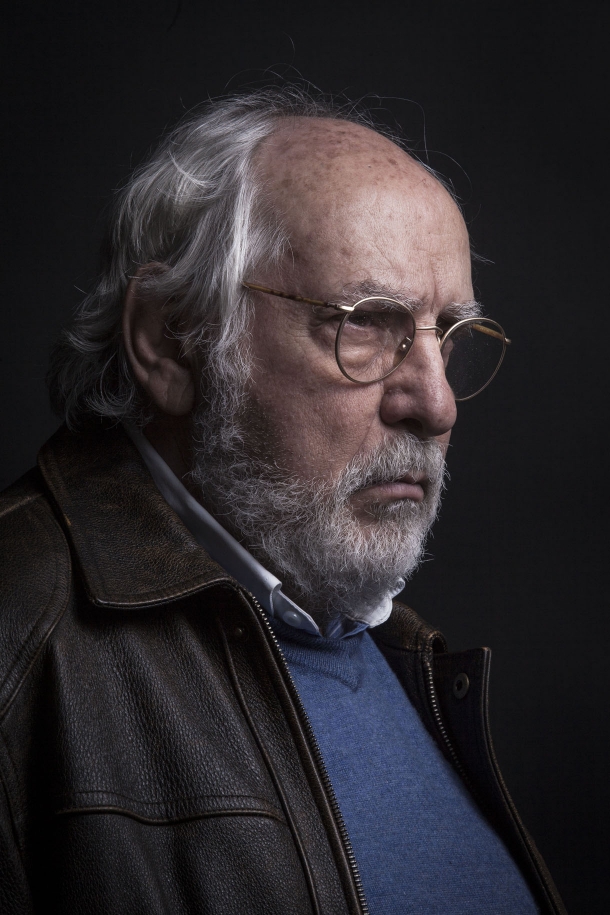

Arturo Ripstein, el cineasta latinoamericano más directo

ARTURO Ripstein se ha sentado al borde de su vida. En un sillón mullido, de cuero marrón, del que le cuelgan los pies. El cineasta tiene 72 años y recibe en su estudio de la colonia Condesa. Es un ático cálido, repleto de libros, desde el que se divisa un cielo envuelto en púrpura violenta. La señal de que va a anochecer en la Ciudad de México. “Yo le debo todo a esta ciudad. Mis tripas, mis ojos y mi corazón, que es con lo que yo trabajo. La quiero y la odio”.

Acomodado en su sillón, los brazos cruzados, Ripstein habla sin perderse en meandros. No le gustan. Prefiere que le entiendan a la primera; lanzar directos, golpear. lñárritu no hace cine mexicano. García Márquez es un escritor cursi. Buñuel alumbró desastres de pataleo. En su conversación, Ripstein, cargado de ironía, dispara contra todos. También contra sí mismo.

–Mi vida ha sido divertida, pero no con la fortuna que yo quería. Yo quería otra.

–¿Cuál?

–La del que sí puede. No la del que casi puede. Hubiera querido ser otro.

–¿Por ejemplo?

–Kurosawa o Fellini. Y Kurosawa también hubiera querido ser otro. Intentó suicidarse, pero no murió, lo que es aún peor.

El destino de Ripstein quedó sellado cuando a los pocos años, sentado en las rodillas del montador de Buñuel, vio funcionar la moviola. “Para mí no hubo ya otra cosa; entré en esa sala y me dije: ‘Yo no salgo de aquí jamás’. Y ahí pasé mi vida”.

Hijo de un productor, nunca aprendió en las escuelas al uso. Iba al cine y memorizaba las películas; entraba en los estudios y rogaba a los directores que le permitieran asistir a sus filmaciones. Así conoció a Buñuel. El exiliado era un gran amigo de su padre. ”Compartían un amor loco por las armas, les fascinaba disparar, hablar de los últimos modelos”.

Con 15 años, un emocionado Ripstein se acercó al aragonés. “Acababa de ver Nazarín [1958] y había decidido ser director de cine como él”. Le pidió trabajar, pero el autor de Un perro andaluz, brutal y distante, le dio con la puerta en las narices. Años después, lo volvió a intentar. Fue durante el rodaje de El ángel exterminador. La obra maestra. Esta vez, sí que le autorizó a entrar. “Él tenía 62 años y yo 18. Al principio lo llevaba en coche y cargaba su portafolios, después ya me dejó pasar a su casa. Conversábamos, íbamos al cine juntos. Sin ser amigos, era generoso y amable conmigo. Estaba muy solo, nadie se le acercaba: daba miedo porque era Buñuel. El genio asusta. Y la profesión no le quería, porque no podían compararse con él”.

Desde aquel momento, Buñuel quedó clavado en la biografía de Ripstein. Para bien y para mal. A lo largo de medio siglo, el cineasta mexicano ha creado una isla única a salvo de los tifones comerciales. Cuarenta películas, algunas de ellas tan perennes como El castillo de la pureza (1973) o Profundo carmesí (1996), donde los personajes, muchos procedentes de las páginas de sucesos, viven en el límite. Pueden ser prostitutas, enanos, gigolós o enfermeras obesas atrapadas por delirios de amor. A veces, como en su última creación, La calle de la amargura, encarnan el esperpento. Otras son puro humor. Negro, áspero, doloroso. A todos ellos, la cámara de Ripstein los muestra en su desolación, atravesados de realidad. Aunque su autor haya repetido hasta la saciedad que su cine nace del rencor, en sus fotogramas la amargura se sobrepone al odio; la tristeza, al mal. Es así desde sus inicios, cuando se le identificó con Buñuel y se les hizo caminar de la mano. Quisiera él o no. “Durante 50 años he sido el hijo de Buñuel. Pero ni siquiera es mi director favorito ni el que más me ha influido. Me gusta, pero tiene desastres de pataleo. Fue determinante para mi vocación, no para mi aprendizaje. Descubrí más con Pabst o Mizoguchi. Fíjese, hasta de mi última película dicen que es muy Buñuel, cuando es puro Valle-lnclán y picaresca”.

Ripstein lo cuenta con tranquilidad, desde el fondo de su sillón, mientras el día se apaga en el estudio. El lugar se ha poblado de sombras. La suya, la del periodista, la de los libros en las estanterías. En la penumbra, el cineasta repasa sus albores. Unos días en los que el azar le puso en el mismo camino que a Gabriel García Márquez.

Su primera película se basa en un guion de él. Es de García Márquez antes de que fuera García Márquez. Él acababa de llegar a México y trabajaba en una agencia de publicidad. Hacía notas para tiendas de ropa, y cosas así. Le gustaba mucho el cine, pero por fortuna no se dedicó a ello sino a lo que le salía mejor, la literatura cursi. Ja, ja, ja… Yo en aquel momento ejercía de actor de teatro, y escribía guiones terribles sobre mujeres catatónicas en medio de iglesias, puros horrores adolescentes. Pero como había leído El coronel no tiene quien le escriba y Los funerales de la Mamá Grande, le pedí a un amigo común que me presentase a García Márquez para que me ayudara con un guion. Él me enseñó El charro. Mi padre aceptó producir la película, pero me exigió que fuera de vaqueros, porque era lo único que se vendía en aquel momento. Así nació Tiempo de morir [1965].

¿Cuál fue el resultado? Podría haber sido otra película. Es la historia de mi vida. Todas las cosas que he cometido podrían haber sido otras, y buenas. Pero no.

Al menos esa película le puso en contacto con García Márquez. En aquel momento no era nadie. Poco después publicó Cien años de soledad y se volvió una estatua de sí mismo. Hay dos fenómenos en español que están espalda con espalda: García Márquez y Almodóvar, los dos son popstars.

Almodóvar habla bien de usted. Yo también hablo bien de Almodóvar. De García Márquez no tengo buenos recuerdos.

¿Por? Por muchas razones que prefiero no tratar. Almodóvar, fuera del universo gringo, es el director más conocido del mundo. Tiene el estatus de García Márquez.

Bueno, ahora hay una generación de grandes cineastas mexicanos: Alejandro González lñárritu, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro… Son mexicanos de nacimiento, pero no hacen cine mexicano.

¿No ve raíces mexicanas en lñárritu? Probablemente las tenga, pero las películas son gringas.

¿Y le gustan? No importa si las películas son pésimas o buenísimas, haber llegado hasta donde ha llegado ya es heroico. Muchos quieren hacer una carrera así, pero son poquísimos los que logran su estatus. Ahora bien, The Revenant [El renacido] es una película gringa hecha por un señor que nació en México. El que tenga elementos surgidos de su mexicanidad es incontrolable.

¿Y de Carlos Reygadas, autor de Luz silenciosa y mejor director en Cannes 2012? Reygadas me importa más allá de si sus películas son buenas o malas. Es el iniciador de una generación que hace el cine que le sale del forro, detrás de él hay gente como Amat Escalante [mejor director, Cannes 2013]. Ellos son los que llevan la estafeta.

Su hijo Gabriel también va por ese camino. Acaba de debutar con 600 millas. Él será un gran director. Me encanta lo que hace, pero qué va a decir su padre.

¿Hay una edad de oro del cine mexicano? Por un lado, en México hay un cine abyecto que solo pretende ser una plataforma para ir a Hollywood. Y por el otro lado, están los autores, muy pocos, cinco o seis singularidades, como ocurre en todos los lugares del mundo. Dios es avaro con el talento y toca en la frente a poquísimos.

Hay quien dice que un director hace siempre la misma película. Es verdad. Uno no puede separarse de sí mismo. Matisse contaba: “Cuando pinto una puerta, hago un autorretrato”. Nadie puede quitarse la cara que tiene. Cabe ponerse máscaras, pero al final el rostro de uno resurge y permanece. A los cineastas se nos debería permitir hacer dos o tres películas en la vida, nada más, pero hacerlas todo el tiempo; rodando cantos, perfeccionando las frases. Si pudiéramos repetir, repetir y repetir, quizá saliera algo bien.

¿Y cómo sería la película de su vida? Eso que lo digan los críticos. Soy malo para juzgarme a mí mismo. En algún momento, mi tema fue el destino y la intolerancia. Y un poco el odio a la familia, que siempre me ha estimulado mucho.

¿Y el desamparo de sus personajes? Puede ser, pero eso le toca a usted. A mí los personajes me salen de las tripas, no hay mucho análisis. Generan ternura a pesar de sí mismos.

Eso ocurre en Profundo carmesí (1996), donde retrata a una pareja de asesinos en serie. Ellos descubren el amor loco. Y la única forma de que perdure es la muerte, porque el amor se desgasta, es una emoción sobrevalorada.

Pero existe, ¿no? Posiblemente. No hay certezas.

¿Usted no se ha enamorado? Pero eso no es el amor. Es una enfermedad del amor.

En la primera imagen, escena de la película ¡Profundo carmesí¡ (1996). En la segunda, la actriz Patricia Reyes Spíndola, en 'La calle de la amargura' (2015).

Paz Alicia Garciadiego. Es guionista y su pareja. Su obra es difícilmente entendible sin ella. La mitad de mi obra. Siempre tuve buen ojo en ese sentido y siempre trabajé con escritores, más que con guionistas, que estaban esclerotizados. Los escritores tienen más ideas. Yo les contaba lo que quería filmar y ellos escribían. Después llegó Paz, ella es la voz de mis ojos.

¿Se compenetran? Más o menos. Ja, ja, ja…

Viendo sus películas se diría que es usted un creador de tristeza. Por supuesto. Es una definición inevitable. Yo filmo por odio, por revancha, por vengarme de la realidad, que es espantosa.

¿Y qué es espantoso? ¿La muerte? No, no, la muerte es la liberación. Llega un momento, a una edad, en que le das la bienvenida. La mejor nota suicida es la de George Eastman, el inventor de Kodak, que decía: “Mi trabajo está hecho, por qué esperar”.

Usted le pone humor. Mis películas son comedias. El humor es la única salvación. Cuando John Ford fue a visitar al actor Will Rogers [1879-193 5] en plena agonía, este le dijo: “Morirse es fácil, la comedia es lo difícil“. Es así, el mejor humor es el que pega, duele y hiere. Mis películas lo buscan.

Lleva más de 50 años de cine, ¿qué echa de menos? No haber hecho la película que quería.

Pero aún tiene ocasión de hacerla. No. Ya hice lo que hice.

¿Da por hecha su obra? Puede que no haya terminado. No tengo proyecto, sino esperanza de un proyecto. Pero la esperanza es horrible porque nunca se cumple; es un sentimiento malvado, lo inventa la naturaleza para asegurar la supervivencia. Como si fuéramos una especie en extinción. Pero posiblemente siga haciendo cine porque no sé hacer otra cosa.

¿Y sigue yendo al cine? No, ya no. Estoy harto de ir y encontrarme coches volando por las ventanas. Estoy cansado de que el cine sea estrépito y estruendo. Me puse a hacer cine para ver y poder mirar. Hoy es pura emoción loca, pero inocua; no llega a nada. En todo caso, voy a festivales; ahí se ven pequeños milagros, pruebas fehacientes de la existencia de Dios.

¿Es ateo? No, soy judío-judío.

¿Creyente? Soy el único de mi generación que dice sí, creo.

¿E ideológicamente dónde se sitúa; centro, derecha, izquierda? Yo vivo de derechas y filmo de izquierdas.

¿Entonces? Al final, lo que uno quiere es la felicidad de todos. Es decir, la justicia, cierta equidad. Nada más.

¿Nunca fue radical? No, nunca. Formo parte de una generación de cineastas en América Latina para la que era importante rodar con los puños cerrados. Y yo filmaba con las manos en los bolsillos, pero tocándome un poco los cojones.

Usted ha defendido el cine como una opción ética. ¿Por qué? Mi cine no es político, ni social ni antropológico. Son cuentos, pero con una ética. Hay una distancia entre lo que hago y lo que resulta.

¿Piensa en los espectadores al hacer sus películas? No, yo tengo un solo espectador.

Que es usted. No, es un argentino que vive en mi oreja y que cuando estás rodando te dice: ‘Pero cheeee, qué haceeés…’. Es alguien a quien tengo que explicar qué estoy haciendo. Me tiene que entender. No me produce satisfacción confundir. Ni saber que estoy por encima de mi espectador. No, él es mi par. Pero es uno. Mire, por alguna extraña razón, cuando me preguntaron hace ya muchos años para quién filmaba, contesté con la majadería de quien es jovencito: para mí. Pero como advertía Santa Teresa, hay que tener cuidado con lo que se pide, porque puede cumplirse. Y se me cumplió, ya nadie ve mis películas más que yo. Es desgarrador.

¿Eso es una metáfora? No.

Pero usted es conocido, uno de los grandes. No soy grande. Ni soy idiota.

¿Y vanidoso? Lo soy, y egoísta y majadero. Sé que me ha ido mejor que a otros. En este panorama lamentable del cine latinoamericano, he hecho cosas, pero por contumacia y buena suerte, que es como se construyen las carreras.

¿Y se ha sentido libre? No del todo, solo en unos cuantos momentos, porque además de ser vanidoso, soy cobarde. Y eso te detiene.

¿Por miedo al fracaso comercial? No, por algo mucho peor, porque no me di cuenta de que podía hacer cosas más arriesgadas.

¿Cómo define la obra maestra? La que es inevitable.

¿Ha visto muchas? Sí, he tenido esa fortuna. Parafraseando a Borges, me jacto de las películas que pude ver, no de las que hice.

¿De qué título se siente más orgulloso? De ninguno. Un día, una periodista muy bonita, muy ingenua, chiquitina, me preguntó en París por mi mejor película. Y yo le dije: “El ángel exterminador”. Y lo anotó.

Si volviera atrás, ¿qué cambiaría? Si lo hiciera con memoria, todo, todo, todo.

¿Ahora mismo tiene algún proyecto? No.

¿Eso quiere decir que está tranquilo? No, eso quiere decir que estoy cansado.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.