Democracia, capitalismo e igualdad

Los países occidentales tienen un reto colosal al que enfrentarse para evitar un desgaste de sus valores

En 2016 los académicos Manuel Funke, Moritz Schularick y Christoph Trebesch publicaron en la revista European Economic Review un trabajo interesantísimo que relacionaba las crisis financieras con el auge del populismo. Para ello, miraban datos de más de 140 años sobre la composición parlamentaria para 20 países y más de 800 elecciones. ¿Su conclusión?, sencilla: las crisis financieras generaban en los años siguientes de su concurrencia el auge de partidos de extrema izquierda y derecha, minando las instituciones democráticas de los países.

Establecida esta relación quedaba retratar qué mecanismo pudiera estar detrás de este proceso. Una hipótesis candidata la ofrecieron Daron Acemoglu y James Robinson en un artículo interesantísimo publicado en el año 2000.

La lógica de estos autores es la siguiente. Durante el momento de la construcción de las sociedades democráticas modernas, principalmente en el siglo XIX -aunque para muchas de ellas en la primera mitad del siglo XX-, la reacción democrática basada en la ampliación del derecho al voto pudo tener un efecto positivo al consolidar la integración de grupos sociales en un proceso virtuoso. La ampliación y consolidación del voto hacia colectivos antes apartados de las decisiones del poder político pudo explicar la cada vez mayor presencia de políticas redistributivas en la agenda de los partidos. Este proceso pudo beneficiar a grupos de población que, sin ellas, no habrían tenido las mismas razones para defender un sistema que no los apoyaba o reconocía previamente. Así pues, y este es el giro propuesto por Acemoglu y Robinson, la democratización no sería solo una consecuencia del desarrollo económico y de la reducción de desigualdades, sino posiblemente también una causa.

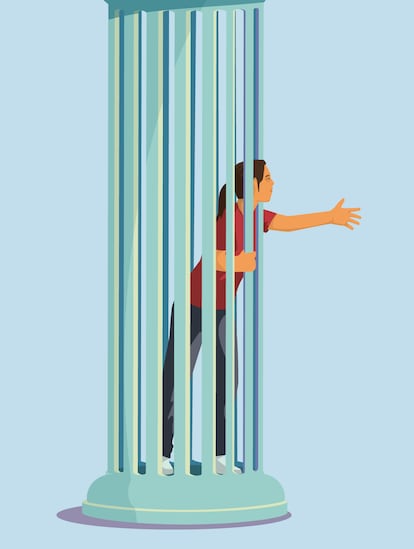

Es obvio que esta tesis tendría, en la práctica, una lectura contraria si recorremos el sentido inverso en la relación causal. Es decir, esta relación sería endógena. Así, sí también es verdad el camino contrario, se podría argumentar que la paralización de los mecanismos redistributivos (automáticos y políticos), como consecuencia de los efectos de la crisis económica experimentada a partir de 2008, podría debilitar el compromiso de parte de la población con el sistema vigente. En otras palabras, si el derecho al voto deja de funcionar como mecanismo redistributivo, las bases democráticas de la sociedad se debilitan, elevando el apoyo a aquellos partidos que se alimentan de la desesperación y necesidad de los votantes.

Tras una crisis es factible, por lo tanto, asistir a una involución democrática, donde se llegue a considerar que el voto no es un medio para alcanzar mejores posiciones en bienestar. Se minaría así no solo el simbolismo que esto supone, sino también todo lo que con ello se iría y que lo sustenta: los valores democráticos y la defensa de las libertades.

Junto a este proceso democrático, otras megatendencias pueden haber apoyado aquel círculo virtuoso y, más recientemente, uno vicioso. Por ejemplo, el cambio tecnológico se volvió más “benigno” en términos sociales y distributivos a partir del último tercio del siglo XIX y durante los dos primeros del XX, lo que explicaría no sólo el fomento del crecimiento económico sino además que éste fuera más inclusivo en las economías occidentales. Como afirmara Kuznets en 1955 “por fin la tecnología era integradora”. La desigualdad descendía a la par que el capitalismo y el sistema de mercado, tal y como lo conocimos hasta hace poco, se consolidaban.

Hoy, sin embargo, sabemos que la tecnología ha polarizado el mercado de trabajo y, por ello, la distribución de salarios. Este camino ha sido reforzado por una globalización que ha beneficiado a occidente por el lado del consumo mientras que lo ha desnudado de buena parte de los empleos que antaño rellenaban ese espacio de trabajadores industriales de clase media trabajadora. Esta erosión en la clase media no es, pues, positiva para un sistema democrático que la necesita.

Si todas estas explicaciones son correctas, la conclusión necesaria es que las democracias occidentales tienen un reto colosal al que enfrentarse en el futuro (ya vamos tarde) con tal de evitar un desbaste de sus valores fundamentales. Enriquecer la capacidad de crear valor vía una mayor y mejor educación, crear ventajas competitivas para diferenciarse de un resto del mundo que ha venido a competir, evitar que las nuevas tecnologías sigan abriendo una brecha entre los trabajadores son políticas muy necesarias. Pero, además, es crítico llevar a cabo una profunda revisión del sistema de transferencias de tal modo que no dejemos espacio al rencor hacia un sistema que no tiene en cuenta las necesidades de ciertos colectivos mientras se premia a otros. En un momento en el que vivimos donde las tendencias marcan todo lo contrario, es muy peligroso creer que los problemas se solucionan solos.

Manuel Alejandro Hidalgo es profesor de la Universidad Pablo de Olavide y economista de EsadeEcPol.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.