Cómo abaratar el recibo de la luz

Los precios en España se encarecen más rápido que en el resto de Europa. Un sistema de generación ineficiente, una estructura de producción disparatada y los impuestos son las principales causas

El consenso dominante establece que la electricidad es la matriz energética del futuro. Hay buenas razones para estar de acuerdo. La electricidad es la única energía susceptible de ser producida a partir de renovables, llamadas a mover la producción industrial y el consumo doméstico en condiciones de limpieza medioambiental (consenso dominante, de nuevo). Obsérvese además que la electricidad puede sustituir con éxito (de hecho ya lo está haciendo) al petróleo y al gas en los mercados del transporte o en lo que conocemos como climatización. Es lógico, por tanto, apostar por la electrificación como el paso inmediato e imprescindible hacia la sustitución de los carburantes por energía primaria eólica o termosolar. Pocas objeciones caben a ese discurso general, huérfano de detalles en su sublimada buena intención; las energías renovables son tecnologías disponibles y probadas. Solo hay que diseñar una transición razonable desde el petróleo al viento y al sol. Y es aquí donde empiezan las dificultades. Existe un mercado que tiene que mediar esa transformación, mercado que hoy dista de ser eficiente; y las energías renovables ofrecen una producción más volátil, que tiene que apoyarse con energías de respaldo. El viento y el sol son arbitrarios.

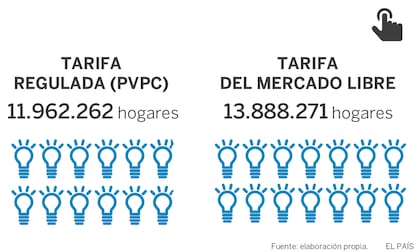

Antes de llegar a estrategias definidas de transición entre energías hay que hacer frente a varias dificultades. En síntesis: la electricidad es una energía que tiende a encarecerse con el modelo español de mercado; por el contrario, en el resto de Europa y del mundo las nuevas tecnologías producen una electricidad más barata. Se da la molesta circunstancia de que la electricidad en España presenta una tendencia exagerada a encarecerse, por encima de los países europeos a los que quiere aproximarse o parecerse. Esta circunstancia es tanto más incómoda cuanto que el mercado de la electricidad en España está regulado. Existe un mercado mayorista, que casa las ofertas de producción eléctrica según su tecnología, puesto que el megavatio hora (MWh) tiene un coste diferente según proceda de una planta de ciclo combinado, de una nuclear, de una de carbón o de una hidráulica. El precio resultante de esa casación compone el 35% del recibo de la luz que pagan los industriales y los consumidores domésticos; el resto (peajes) constituye una acumulación abigarrada de cargas y tasas que gravan factores tales como la insularidad, la distribución o los compromisos históricos adquiridos (desde el coste de la moratoria nuclear hasta la financiación del déficit de tarifa) que pesan como la losa del Valle de los Caídos.

¿Por qué el recibo de la luz sube más en España que en otros mercados europeos? La explicación de las empresas eléctricas insiste en que las tarifas vienen recargadas por costes que “no son de mercado”. Esos costes coinciden casi totalmente con las cargas recogidas en los peajes. Pero, sobre todo, apuntan directamente a los impuestos. Los consumidores estarían pagando la voracidad fiscal del Estado; una interpretación que recoge la inveterada animadversión contra la fiscalidad. El argumento no es falso, pero apenas explica la situación. Pongamos por caso que se suprimiera el impuesto del 7% a la generación; el recibo se abarataría entre el 2% y el 3%. No tendría sentido (si lo que se pretende es bajar la luz) suprimir los impuestos al agua y a la nuclear, porque se cargan sobre los beneficios de las eléctricas. Pues sí, la incompetencia tributaria del primer ministro de Energía de Rajoy, José Manuel Soria, gravó sin tino ni gracia el sistema eléctrico con el fin de financiar el llamado déficit de tarifa (diferencia entre los ingresos percibidos por las eléctricas y el coste reconocido por el sistema eléctrico); no consiguió enjugar el déficit, pero no cabe atribuirle más encarecimiento de la electricidad de ese 2%-3%.

Aunque la realidad es más compleja que la versión de la perversión fiscal. Si se quiere entender el precio español de la luz, hay que mencionar además un sistema ineficiente de formación de precios (el mercado mayorista) y una estructura de producción disparatada. Formalmente, el primer aspecto hay que ponerlo en el debe de la regulación, si bien el funcionamiento de la casación de oferta y demanda en ese mercado presenta además anomalías graves imputables a la manipulación pura y simple de la oferta de electricidad. Podría describirse de forma sintética así: el mercado retribuye el precio de la electricidad al coste de la tecnología más cara (electricidad procedente de ciclos combinados); pero como la producción procede de tecnologías teóricamente amortizadas, cuyo único coste debería ser el variable, el precio marginal retribuye correctamente según mercado la electricidad producida por ciclo combinado, pero sobrerretribuye la electricidad generada con energía hidroeléctrica o nuclear. Estaríamos ante un caso palmario de windfall profit o beneficio espurio. Ahora bien, esta imputación no está libre de controversia, puesto que las empresas insisten en que las centrales nucleares no están amortizadas y, por tanto, no hay tal beneficio espurio. En cualquier caso, el beneficio sobrevenido existe y es una de las razones que está en la raíz del encarecimiento anómalo de la luz.

El mercado mayorista español tampoco ofrece incentivos suficientes a la competencia. Para un ofertante de electricidad, el encarecimiento de una de las materias primas de generación (el petróleo, por ejemplo, tal como ha sucedido en los últimos meses) es una fuente adicional de ingresos, es decir, de beneficios; porque si bien encarece y estrecha el margen en la tecnología productora, amplía el margen en el resto de las tecnologías. Y como el encarecimiento del petróleo se compensa automáticamente con el aumento del precio en el kilovatio hidráulico o nuclear, la ganancia neta por operación se dispara.

Infrautilización

Además, la estructura de producción de la electricidad española presenta hoy graves desequilibrios que ponen en entredicho la capacidad de decisión de las empresas y la capacidad de intervención del regulador. La potencia instalada es de unos 104.000 megavatios (MW), pero la punta de demanda supera apenas los 40.000 MW. Un sistema sano tendría un exceso de potencia sobre la demanda de entre el 10% y el 12%. Dos observaciones añadidas. Primera, la sobrecapacidad desmesurada en la potencia instalada de ciclos combinados; están instalados unos 25.000 MW cuando el sistema necesitaría en torno a 15.000. El exceso conduce a una infrautilización de las instalaciones y, por tanto, dado el escaso grado de amortización, a una rentabilidad pésima en los balances de las compañías.

La segunda observación es que el exceso de capacidad instalada es imputable por entero a decisiones empresariales. A partir de la ley eléctrica de 1998, la generación es competencia de las compañías; son ellas quienes asumen las consecuencias para sus cuentas de resultados de quedarse cortas o excederse en invertir en producción. Pero la infrautilización de la inversión más cara, la que produce electricidad de precio mayor, opera como un incentivo evidente a encarecer los precios en la medida en que pueda hacerse a través del dominio del mercado.

Hasta aquí, una revisión panorámica de las causas por las cuales la luz en España es cara (en relación con los países del entorno). La corrección no es fácil. Cualquier regulación de mercado es compleja, por su propia naturaleza y porque exige acuerdos políticos y económicos con los agentes de producción y comercialización de la electricidad. Un análisis convencional, aplicable también a este caso, debe distinguir entre acciones correctoras a corto plazo (tratamiento de choque, por así decirlo) para bajar de inmediato la factura que paga el consumidor y reformas a medio plazo, cuya finalidad sea construir un método de fijación de precios que garantice una evolución en el tiempo similar a la del resto de Europa. A corto plazo, solo hay un recurso para abaratar la luz: bajar los impuestos que pesan sobre el precio en la parte de los peajes. El 26% del recibo son impuestos. Es lo que ha propuesto la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. El Gobierno pretende reducir o suprimir el impuesto que pesa sobre la producción de electricidad (7%). Un recorte razonable lo situaría en el 10% (desde el 21% actual) y quedaría un margen hasta el 4% para beneficiar a las rentas más bajas. Pero también cabría bajar el IVA eléctrico. No sería una decisión política descabellada: la luz es un servicio público, hay vulnerabilidad social y el coste de la energía se incorpora a la unidad del producto de exportación. En corto y por derecho, se trata de decisiones que hay que pactar con el Ministerio de Hacienda; la lentitud con que se está abordando el recorte fiscal sobre la electricidad, a pesar de que se sabe que es prácticamente el único camino para abaratar la luz de inmediato, confirma que en Hacienda se hacen muchas preguntas sobre la desfiscalización eléctrica. El déficit de tarifa no es un problema resuelto; simplemente se ha trasladado a los bancos mediante una titulización de la deuda.

A medio plazo, una reforma del método para calcular los precios requiere un esquema de decisiones técnicas enhebradas por negociaciones no solo con las empresas —un acuerdo sería la solución óptima; cualquier regulación funciona cuando se aplica de forma pactada con los regulados—, sino también con las autoridades europeas. La UE tiene que aprobar cualquier cambio regulatorio que se proponga aquí para corregir el mercado eléctrico. La cadena de soluciones sería:

1 Activos amortizados

Retirar la producción hidroeléctrica y nuclear del mercado mayorista. Retirar significa establecer un precio regulado para ambas tecnologías de producción, de forma que solo competirían en la casación abierta en el mercado la electricidad procedente del carbón y los ciclos combinados. Esta decisión parte de un argumento lógico: agua y nuclear son activos de producción amortizados y el beneficio de la amortización, pagada durante decenios en las tarifas que han abonado todos los consumidores, tiene que trasladarse inmediatamente a los precios (o, visto desde el flanco empresarial, descontarse de los ingresos de las compañías que están en el origen de los beneficios sobrevenidos). Pero esta decisión está condicionada por un debate previo: los propietarios de las centrales nucleares (Iberdrola y Endesa) defienden que la amortización no ha terminado. Una versión atenuada de esta retirada consistiría en fijar un precio estimado del kilovatio nuclear e hidráulico, equivalente al necesario para cubrir costes, y liquidar después con un precio definitivo calculado mediante una auditoría regulatoria.

2 Grupos vulnerables

Utilizar la electricidad hidráulica y nuclear a precio regulado para cubrir la demanda o una parte de ella de lo que ahora se llama grupos sociales vulnerables (consumidores con rentas bajas proclives a la pobreza energética) y a la industria con capacidad de exportación. La competitividad de los productos españoles desciende por el peso de la energía en la unidad de producto final. El quid de esta cuestión radica en la definición exacta y gestionable en términos administrativos de cuáles y cuántos son esos grupos vulnerables. Las dificultades para definir los beneficiarios del bono social y la evidencia de que sus ventajas se están concediendo a consumidores con rentas altas permiten suponer que la definición no es fácil.

3 Menos oferta

Reducir el volumen de oferta eléctrica cuyo precio esté fijado a través del mercado mayorista. Lo cual significa ampliar el número de consumidores con contratos a largo plazo soportados con precios regulados. De esta forma se atenuaría el efecto de cualquier encarecimiento debido a subidas de materias primas o de cualquier manipulación potencial de precios derivada del poder de mercado.

4 El Estado decidiría

Devolver al Estado las competencias para decidir sobre la estructura de producción eléctrica. Se trata de que el Estado calcule en primer término el número y capacidad de producción de las instalaciones redundantes y corrija el exceso (si lo hubiere, aunque vaya si lo hay); sin olvidar que la inversión en generación ha sido decisión libre de las empresas y, por tanto, no caben reparaciones ni costes de transición. Entre esas competencias estaría diseñar un mercado de subastas para regular las nuevas instalaciones eléctricas. La función de las subastas sería la de determinar el precio de la electricidad producido por ellas a largo plazo. Los mandamientos anteriores para bajar la luz se reducen a dos: recortar impuestos y reformar el mercado que forma los precios.

El dilema de cerrar todas las centrales nucleares

La ministra de Transición Ecológica quiere cerrar todas las centrales nucleares por el procedimiento de no prorrogar su vida útil. Pero no ha explicado cómo hará para sustituir los 3.000 MW de potencia que, por su completa disponibilidad durante todo el día, constituyen la base de casación de los precios en el mercado. Sin nucleares, el precio de partida de cualquier oferta sería más elevado. Porque ni la energía eólica ni la solar proporcionan un recurso permanente. Este es el primer motivo de controversia.

Las empresas, al menos Iberdrola y Gas Natural, consideran que la producción nuclear no es rentable. Precisión: sería rentable si la vida útil de las plantas se extendiera durante otros 40 años. Una amortización de otros 40 años permitiría mantener ingresos y rentabilidad. Pero el Gobierno anterior decidió que solo se podían pedir ampliaciones de vida útil por 5 o por 10 años. En ese plazo, consideran las compañías, el coste de asumir las condiciones de seguridad que exigiría el Consejo de Seguridad Nuclear convertiría la producción nuclear en un negocio ruinoso.

En apariencia, el Gobierno de Sánchez y las empresas eléctricas coinciden en el punto de destino: el cierre de todas las centrales nucleares. Solo en apariencia, porque lo óptimo para las empresas sería la extensión de su vida útil a 40 años. La solución de compromiso pasa por fijar un precio regulado para la producción nuclear, fuera del mercado, que garantice los costes más una retribución (una razonable sería el 8%, por ejemplo). Quien sostenga que la inversión nuclear no está amortizada debería defender su tesis aceptando una reconstrucción histórica auditada de los costes e ingresos desde 1998, fecha de la promulgación de la ley eléctrica vigente.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.