Hallado un tesoro de objetos cotidianos en un castro de la Edad del Hierro de León

Las piezas, perdidas durante un ataque romano al poblado, permiten reconstruir las vestimentas y la jerarquización social de esta sociedad castreña

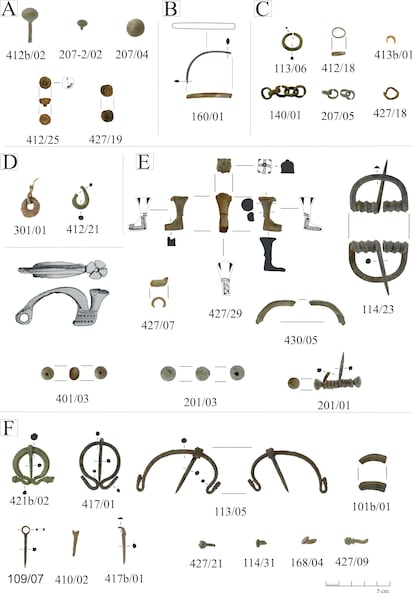

Hasta el siglo I d. C. en lo que ahora es el municipio de La Ercina (León), en una zona de tránsito entre la meseta y la alta montaña, se levantaba sobre un cerro un asentamiento fortificado prerromano, conocido como Peña del Castro. Entre 2013 y 2019 se realizaron nueve sondeos arqueológicos y una prospección geomagnética. Los resultados han sido hechos públicos ahora en el estudio Ornamentos corporales, apliques decorativos de la II Edad del Hierro hallados en la Peña del Castro, firmado por Eduardo González Gómez de Agüero, arqueólogo y profesor del departamento de Historia de la Universidad de León. El poblado fue víctima de un inesperado ataque romano. Los objetos que portaban sus habitantes quedaron sobre el viario o en el interior de sus viviendas. Un auténtico tesoro con cientos de objetos “de vestimenta y adornos” que conforman una riqueza arqueológica que permitirá mejorar los conocimientos sobre la vida cotidiana de estas poblaciones castreñas: los tipos de vestimenta y adornos de cada sexo y la jerarquización de esta sociedad. “El final violento del poblado provocó el incendio de las estructuras y una rápida sedimentación, lo que ha permitido una buena conservación de los contextos en la fase final de ocupación del asentamiento”, dice el estudio publicado en la revista Zephyrus.

El poblado, que surgió en el siglo X a. C., siguió siendo habitado hasta el I d. C. “En torno al cambio de Era, el asentamiento colapsará y se abandonará definitivamente con la conquista de la península Ibérica por parte de Roma. Después del abandono, la zona alta del cerro se convertirá en un castellum romano, construyéndose un parapeto de tierra y una muralla de piedra, así como varios fosos y contrafosos”, señala el artículo.

La mayor parte de los materiales hallados corresponden al periodo que se extendió entre los siglos II a. C. y I a. C., finales de la Edad de Hierro. La mayoría de los objetos fueron localizados “en la calle principal, sobre todo alfileres y fíbulas”. En la última etapa de la Edad del Hierro se produce un cambio social en las sociedades cantábricas. En el caso de la Peña del Castro, se ha constatado una “acumulación de excedentes agrícolas y un aumento de la producción, que derivó tanto en un crecimiento poblacional, como en la arquitectura. Dentro de este proceso, van a jugar un papel relevante las tecnologías del cuerpo [adornos, joyería, cinturones, alfileres...] en la diferenciación entre géneros y grupos familiares. Este proceso se reflejará en la generalización de las producciones metálicas, principalmente de cobre por la gran versatilidad que supone tanto el moldeado como el acabado”, señala el experto. Además de fíbulas y cinturones de producción local, se han localizado “elementos exógenos”, de fuera de la población, como cuentas de talco y vidrio para elaborar collares, lo que demuestra transacciones con las poblaciones de la Meseta.

El cobre es el metal más recurrente en la fabricación de los ornatos hallados (tahalíes y cinturones), mientras que el hierro es lo más utilizado en el caso de herramientas y armas. González Gómez de Agüero sostiene que “las piezas destinadas a la sujeción de la vestimenta”, como alfileres, “si bien se usaron para sujetar diferentes prendas, también podrían ser utilizados en tocados capilares. El grupo más numeroso de este tipo es el formado por las fíbulas. Estas presentan una gran variedad morfológica y de tamaños, debido a su uso en diferentes tipos de telas y prendas, como se ha podido observar en tumbas europeas, donde parece que aquellas de menor tamaño se vincularían con tejidos más finos”.

“Este fenómeno”, continúa, “coincide con una generalización en Europa de la vestimenta prendida frente a la cosida, en gran medida debido a la expansión del telar de pesos. Este tipo de atuendo prendido está vinculado a la vestimenta femenina, frente a las túnicas masculinas que serían cosidas. De este modo, aunque la fíbula es un objeto utilizado tanto por hombres como por mujeres o niños, las necesidades derivadas de este tipo de ropa prendida y no cosida, demandando más número de piezas, harían que su generalización en este momento pudiera estar [más] vinculada a la vestimenta femenina”. Así, señala el arqueólogo, fíbulas, collares y pendientes serían realizados para las mujeres, “frente a la estética masculina, donde las armas o cinturones serían de los elementos más representativos, materializándose la separación en la identidad de mujeres y hombres”.

El arqueólogo destaca que los numerosos cinturones hallados son “piezas de gran importancia simbólica al dividir el cuerpo, influyendo en la silueta y, por lo tanto, en el aspecto físico, elemento que parece haber sido importante en los pueblos de la Edad del Hierro. Estas piezas, de unos cuatro centímetros de anchura, podían ser de varias tipologías: de gancho, de hebilla en forma de d, con bisagras o con placas articuladas. Otro de los elementos clave en el aspecto del cuerpo masculino fueron las armas, fundamentalmente cuchillos de dorso curvo, “que, si bien su uso principal sería el doméstico, pudieron haber sido parte de las panoplias [guerreras]”, al haberse encontrado algunos en ajuares guerreros documentados en necrópolis de la meseta. Junto a los cuchillos, las armas de astil, como las lanzas, serían los objetos básicos de la panoplia militar de estos pueblos.

El arqueólogo mantiene que la identidad pública de la población “recaería sobre la figura masculina construida sobre la imagen del guerrero”. Por contra, la “imagen de lo femenino, que quedaría ligada de manera definitiva a lo doméstico”. Sin embargo, a tenor de la presencia de materiales exógenos en las panoplias o la generalización del uso de fíbulas vinculadas a la incorporación de nuevas modas, las mujeres jugarían “un papel relevante en la negociación social. Este papel habría que entenderlo dentro del proceso de consolidación de un sistema de familias, asentado sobre la legitimación mediante el control de la herencia y del parentesco genealógico. De tal manera que la mujer pasaría a configurar la identidad familiar, tanto por su papel en la reproducción de la entidad a nivel biológico, cultural y productivo”, concluye.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.