Extremoduro, la gran trinchera del rock

El grupo, que se distinguió en los noventa por su personalidad poderosa e inquebrantable, sonaba con la furia de los bares que no cierran a la hora prevista

Para toda una generación de adolescentes, existían las trincheras, y luego estaba Extremoduro. La primera de las trincheras con la que salir a la carga, ya fuera de noche o de madrugada, en el barrio o en el pueblo, con la pandilla o más solo que la una. Ya fuera con nada que perder o con todo perdido. Para toda una generación, Extremoduro sonaba con la furia de los bares que no cierran a la hora prevista en ese campo de batalla que era y es la adolescencia, cuando no te quieres parecer a tus padres, pero no sabes cuál es tu lugar en el mundo, cuando el deseo puede a toda lógica.

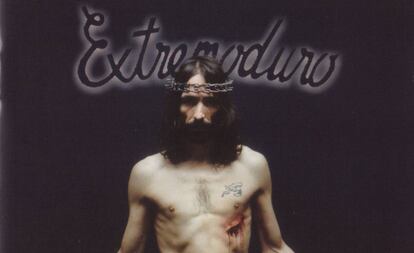

Existía Extremoduro porque, allá por los noventa del siglo pasado, este grupo se distinguió del resto por una personalidad poderosa e inquebrantable, combinando rock duro con una afilada lírica existencial. Eran una voz propia. Una voz que desde el principio dejó bien claro que no querían saber nada de la modernidad de la movida pero tampoco del catálogo clásico del rock. Lo suyo no tenía nada que ver con Radio Futura ni con Loquillo. Mucho menos con Hombres G y Mecano. Con un disco de debut como Rock transgresivo, publicado en 1989, iban a la yugular. El desgarro movía canciones como La hoguera, Jesucristo García, Romperás y Emparedado. “Alimento con mi carne buitres negros”, cantaba con rabia Robe Iniesta en Extremaydura.

Buitres negros, los mismos que poblaban la tierra de donde salían. Extremoduro salieron de la nada, literalmente, porque salieron de Plasencia, de los páramos de Extremadura, tierra creada por Dios el día que “no había giñado”, donde las bellotas radioactivas y los trenes de Madrid tardan en llegar más tiempo que los aviones a Nueva York. El universo de Extremoduro era un universo de marginación. Se soñaba, pero en una atmósfera de pesadilla. Una pesadilla adictiva porque era rompedora, nada complaciente, señalando a fuego todos los desvaríos vitales tan propios de los adolescentes, esos seres que se sienten más marginados que nadie y al mismo tiempo los más importantes del mundo.

Los miembros de Extremoduro lo llamaron “rock transgresivo”. Se sentían orgullosos de una etiqueta que además les diferenciaba de los demás, incluidos todos esos grupos como Los Suaves, Barricada, Platero y tú o Reincidentes, con los que tenían nexos de grito subversivo y filosofía de calle, heredaros del abuelo Rosendo, aunque ellos eran artísticamente superiores tras álbumes como Deltoya, Agila, Yo, minoría absoluta y La ley innata. A todos los metieron dentro de lo que se llamó calimocho rock, una forma peyorativa de colocar en un cajón a todas esas bandas urbanas que se comunicaban de tú a tú con miles de adolescentes, pero que no tenían el beneplácito de la crítica especializada afincada en el evento. Extremoduro era una espada salvaje contra los esnobistas.

Quizá el grupo llegó al corazón de la misma generación que devoró las páginas de Historias del Kronen o que se reconoció en la pantalla con Martín (Hache). Pero también llegó a mucha más gente porque sus canciones, si bien no aparecían en los programas de radio ni salían en las revistas de tendencias, no dejaban de sonar en los bares en todas partes y en las fiestas populares de los pueblos de toda España. Sigue sucediendo. Más quisieran para sí Los Planetas. Extremoduro tampoco fueron indies, aunque fueran más independientes que ninguna otra banda y sus canciones apelaran como las que más a un nihilismo existencial cargado de romanticismo. “Quiero oír una canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor”, recoge la letra de la maravillosa La vereda de la puerta de atrás.

Se ha llegado a asociar el universo de Extremoduro con la filosofía irracional de Nietzsche. Más allá de las similitudes de pensamiento entre este filósofo universal y el cancionero del grupo extremeño, basta charlar con Robe Iniesta, un letrista de raza y autodidacta y a la vez personaje esquivo, para saber que lo suyo es más de andar por casa. Tiene más que ver con Henry Miller y Charles Bukowski, especialmente en ese uso del lenguaje barriobajero y libre poblado de pollas, semen, bragas, rayas y hostias, pero aún más con los poetas a los que cita en sus composiciones como Antonio Machado, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Pablo Neruda o incluso el novelista Benito Pérez Galdós. De esta forma, si se concluyó alguna vez que Nietzsche escucharía a Extremoduro, entonces, se puede afirmar que Miguel Hernández cantaría las canciones de Extremoduro. Quizá las berrearía el mismo poeta que escribió en su poema Sentado sobre los muertos: “Aquí estoy para vivir / mientras el alma me suene”. El alma sonaba en las canciones bastardas de Extremoduro.

Como gran creador del rock, Iniesta mezclaba a esos poetas con la cólera y la incomprensión hacia el presente y el rugir de las guitarras. Si Extremoduro fue algo en este país donde cualquier cara conocida de Operación Triunfo puede sacar un poemario plagiando a Joaquín Sabina como si nada, fue empujar a todo un público a un lugar de encuentro de Sex Pistols, The Clash y AC/DC con Camarón, Triana y Lole y Manuel. Un lugar de emoción primaria y que activaba, como un puñal, como un poema, la bestia que todos llevamos dentro.

Decía Jean-Paul Sartre que “toda emoción es una transformación del mundo”. Extremoduro llegaba a lo bestia a los márgenes haciéndoles sentir transcendentales, ya fuera en un barrio de Madrid, Barcelona o Bilbao o en un pueblo de Extremadura, Castilla, Murcia o Andalucía. Cantaba para esos márgenes que jamás nacieron, como otros, con una vocación de distinción social y elitismo cultural. Son los márgenes de minoría absoluta, los de la gran trinchera, los mismos que se transforman cuando, como reza Sucede, uno de los grandes himnos de Extremoduro, alejados del sol, la luna ilumina y “en la ruina entra la claridad”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.