El infierno y los superventas

Desde la época de Dickens, editores, libreros y críticos se han preguntado por el secreto que hace que un libro se convierta en 'best seller'

Creo, pero no estoy seguro (vaya, me ha quedado como un incipit de un narrador de Javier Marías), que fue alguno de los primitivos Padres de la Iglesia —quizás Tertuliano u Orígenes— el que escribió que una de las recompensas no menores de los bienaventurados que mueren en gracia de Dios será la de poder contemplar desde el cielo, como desde el panóptico de Jeremy Bentham, los espantosos tormentos de los condenados en el infierno. Ya ven: el Shadenfreude —es decir, la alegría maliciosa por las desgracias de otros— elevado a categoría teológica. Gozo con tu dolor, mi alegría es tu daño. Es como imaginarse hoy —con el termómetro a punto de reventar— a los extraterrestres (incluidos los habitantes del paraíso) contemplando retozones, y gin-tonic en mano, nuestro sofoco agosteño desde su presumible ámbito fresquito. Y conste que el infierno de los antiguos no tenía nada que ver con el aséptico saloncito estilo Segundo Imperio en el que Sartre (Huis-Clos —A puerta cerrada—, 1944) situaba el suyo, y en el que el mayor tormento era la mirada de los otros. No, el verdadero infierno es mucho menos minimalista y más sofisticado; me lo imagino más parecido al de Dante —ilustrado por Doré— o, aún peor (y más terrorífico), al que describe largamente, y con tremendo nervio jesuítico, el padre Arnall a Stephen Dedalus y sus compañeros en el inolvidable capítulo segundo del Retrato del artista adolescente (1916), en el que se resumen las horrorosas penas de los condenados con tres terribles aposiciones: “Ilimitada extensión de tormento, increíble intensidad de dolor, incesante variedad de tortura: esto es lo que la divina majestad, tan ultrajada por los pecadores, exige”. Por lo demás, y en el caso improbable de que, por evidente descuido o equivocación divinos, a mi muerte yo diera con mis huesos en el infierno, Gehena o Tártaro, la verdad es que, sobre el papel, prefiero el de los existencialistas al de Tertuliano u Orígenes, quien, por cierto, añadía a sus méritos teológicos como Padre de la Iglesia el de haberse emasculado a sí mismo para no sucumbir (como muchos de vosotros, mis improbables lectores, mis cómplices) a la tentación de la carne, y conste que no pretendo dar ideas. En cuanto a los existencialistas, constato que Ariel —que presenta un interesante programa non-fiction para la rentrée— publicará dentro de unos días En el café de los existencialistas, de Sara Bakewell (sí: la autora del celebrado Cómo vivir con Montaigne), un ensayo biográfico y cultural acerca de quienes construyeron aquella filosofía que, en sus numerosas variantes, iba a informar el Zeitgeist de posguerra. Bakewell, que sabe cómo comunicar lo que otros harían abstruso, sitúa con eficaz efectismo didáctico el punto de partida del existencialismo “moderno” en París a principios de los años treinta, cuando Montparnasse bullía y en Berlín Hitler estaba llegando al poder. Allí, mientras bebían en el bar Bec-de-Gaz cócteles de albaricoque (el subtítulo inglés del ensayo hace referencia al brebaje: no comprendo por qué no lo han respetado en la edición española), Raymond Aron habló a los “novios” Sartre y Beauvoir de su descubrimiento berlinés de la fenomenología, mientras al futuro autor de El ser y la nada (1943) se le ponían los ojos como platos. Y así fue como todo empezó. En el café de los existencialistas trata de filosofía y de las distintas maneras de enfocar su objeto (Heidegger frente a Merleau-Ponty), de los pensadores y de su diferente modo de enfrentarse filosóficamente a la vida, de ética y moral y de un tiempo en el que todo cambió para siempre y París era aún la capital del mundo.

Superventas

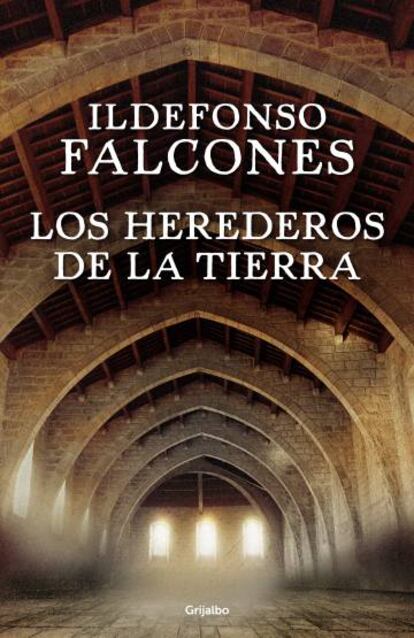

Desde la época de Dickens, editores —antes incluso de que existiera el término tal como hoy lo entendemos—, libreros y críticos se han preguntado por el secreto que hace que un libro se convierta en best seller. Hubo quien creyó que los ordenadores, cruzando la información que proporcionan los superventas del pasado y del presente, conseguirían hallar la fórmula, pero a lo más que han llegado las máquinas es a trazar una especie de tipología del best seller que hoy más se vende en Estados Unidos, que es el mayor mercado del libro del planeta (en 2014 se vendieron allí 2.700 millones de ejemplares en todos los formatos y soportes). Según The Expert Editor, una de tantas webs que se dedican a captar clientela, el perfil del best seller que triunfa en EE UU tiene alrededor de 375 páginas, una protagonista femenina (aunque los lectores los prefieren masculinos), preferentemente abogada o detective; además, el 25% de los best sellers (y el 40% de los que se venden en formato e-book) pertenece al género romance, seguido por thrillers, libros de asunto religioso, fantasía, y otros; también me resulta significativo que, según la citada web, el número de palabras por frase en los best sellers norteamericanos ha descendido en los últimos años, igual que el uso del punto y coma, mientras que ha aumentado el empleo de signos de interrogación. Nada que ver, por tanto, con aquella obra total que pretendía escribir Carlos Argentino Doneri, el primo coñazo de Beatriz Elena Viterbo, en El Aleph borgiano. Por aquí las cosas son algo diferentes, aunque buena parte de los libros más vendidos en los últimos años hayan sido traducciones de éxitos estadounidenses. En todo caso, entre los potenciales superventas que se anuncian para la rentrée española destaco dos de sendos grupos rivales: Grijalbo (Random House) abrirá fuego el 31 de agosto con Los herederos de la tierra, de Ildefonso Falcones, que regresa a la misma Barcelona del Trecento en que situó La catedral del mar (2006), uno de los más rentables éxitos españoles de la última década (Atresmedia estrenará en 2017 su serie inspirada en la novela). Por su parte, Planeta esperará hasta el 4 de octubre para reventar presuntamente la caja registradora con la publicación de La espía, de Paulo Coelho, un romance con fundamento biográfico protagonizado por Mata Hari, la célebre bailarina, cortesana y espía. Por cierto que, en los paratextos que acompañan al libro, el autor, cuyos agudo olfato y sagaz instinto mercadotécnico son el sueño de cualquier editor de superventas, ha definido a su personaje como “una de nuestras primeras feministas” (¡glup!).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.