Desbordamiento de Charles Ives

El compositor es uno de esos maestros que no encuentran su lugar en el tiempo en que viven

Con los primeros calores, las tormentas y los diluvios súbitos de mayo llega cada año al Carnegie Hall, durante una semana entera, el festival tumultuoso de las orquestas sinfónicas americanas. No son las más célebres y por lo tanto los precios pueden mantenerse muy bajos. Un concierto cuesta 25 dólares; se puede asistir a cuatro por el precio de tres; el ciclo entero sale por 100 dólares, más barato aún para estudiantes. No faltan los nombres sonoros: este año, entre otros, Christoph Eschenbach con la National Symphony Orchestra, Leonard Slatkin con la Sinfónica de Detroit. También vienen las sinfónicas de Baltimore, de Oregón y de Albany, la Filarmónica de Búfalo. Porque no es obligatorio atraer al público pudiente y conservador los programas son más aventurados. La atmósfera general tiende a lo bullanguero, al menos hasta que empieza la música, y las cabezas blancas o grises no predominan en las butacas. Los conciertos los transmite en directo la WQXR, que fue la emisora de música clásica del New York Times y ahora pertenece a la red de la radio pública. No es inusual que los directores expliquen las piezas que van a ser interpretadas. La ausencia de solemnidad resalta la fuerza de la música, la maravilla de su irrupción en lo cotidiano. Hay un rumor festivo de gente llenando una sala muy grande que poco a poco se apacigua, y cuando se atenúan las luces el silencio no tiene la cualidad algo opresiva de la ceremonia; es un silencio de gran expectación colectiva, de inminencia de lo muy deseado.

La ausencia de solemnidad resalta la fuerza de la música, la maravilla de su irrupción en lo cotidiano

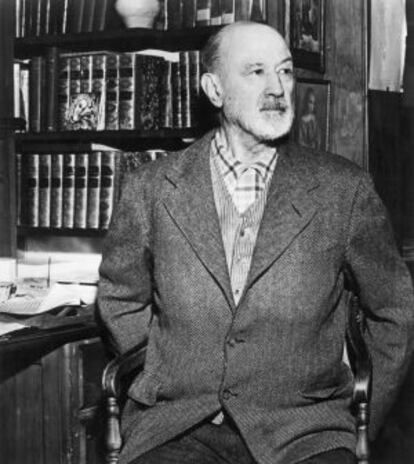

Esperaba a que empezara el concierto de la Sinfónica de Detroit imaginándome que a Charles Ives le habría agradado el ambiente de esa noche en las gradas altas de Carnegie Hall. Ives tenía una idea muy exaltada del lugar de la música en la comunidad democrática. Quería que la música llegara a todo el mundo porque en ella estaba expresado lo más generoso, lo más hondo y universal de la condición humana, el poderío originario de la naturaleza, el temblor ante lo ilimitado y lo desconocido, la fuerza confortadora de la comunidad civil. Pensaba en Charles Ives por el espíritu desahogado y cordial que había en la sala un poco antes de que se atenuaran las luces y porque nos disponíamos a escuchar un programa que sólo en un festival como éste es posible: las cuatro sinfonías de Ives, una tras otra, en orden cronológico, el arco entero entre sus tanteos juveniles de formación y la cima de su madurez y su originalidad, la trayectoria fulgurante de uno de esos maestros que no encuentran su lugar en el tiempo en que viven porque parecen pertenecer a un porvenir ni siquiera sospechado por sus contemporáneos.

En el vocabulario americano, Charles Ives es un “maverick”, un raro irremediable, alguien que sin hacer ningún esfuerzo de excentricidad no se parece a nadie y ni siquiera se molesta en hacer ostentación de su diferencia, que es singular sin altanería y se queda al margen sin resentimiento, un solitario que no es huraño, un misántropo afable. Se ganaba la vida con mucha solvencia dirigiendo una próspera compañía de seguros de vida y componía mientras tanto músicas secretas que habrían escandalizado no sólo a sus colegas y a sus clientes sino a los aficionados más predispuestos a las novedades sonoras. 1906 es el año del estreno de la Salomé de Richard Strauss pero también de Central Park in the Dark, donde Charles Ives superpone a la melodía clásica y europea de las cuerdas la estridencia de los cláxones de los coches abriéndose el paso en el tráfico y los ritmos convulsos del ragtime. Stravinsky soliviantó al público de París con La consagración de la primavera en 1913, pero algunos años antes, sin que lo supiera nadie, Ives había completado su Segunda sinfonía, que es una explosión de músicas callejeras, himnos religiosos, canciones baratas, homenajes suntuosos e irónicos a la tradición europea, más osada que cualquiera de los collages sonoros de Mahler.

Ives creía que en la música estaba expresado lo más generoso, lo más hondo y universal de la condición humana

En poco más de una hora de programa se resume el tránsito del aprendizaje y la esmerada imitación al descubrimiento del propio estilo, que es sobre todo el hallazgo un poco atónito de algo que uno había llevado siempre de manera latente consigo y no había sabido ver, y se le revela un día como en un trance de ebriedad. En torno a los veinte años, en la Primera sinfonía, Charles Ives empezó queriendo laboriosamente ser una mezcla de Brahms, de Schubert, de Dvorak. Completó esa tarea con visible alivio y ya no miró nunca hacia atrás, y si decidió hacerse ejecutivo de seguros en vez de profesor universitario de música o compositor de mediocridades aceptables probablemente fue porque se dio cuenta de que no le sería posible transigir sin arruinar su talento. Con tedio respetuoso uno escuchaba a la Sinfónica de Detroit tocando una música que tiene algo de resumen y de retrato robot del sinfonismo europeo. Pero en cuanto Leonard Slatkin atacó el comienzo de la Segunda la disciplinada obviedad dio paso al fulgor de lo nuevo. El arte académico, en cualquiera de las variedades del academicismo —incluido el academicismo contemporáneo de la transgresión— se define sobre todo por lo que deja fuera, lo inconveniente, lo no admitido, lo no aceptable. Un gran artista original de verdad asombra por la variedad y la amplitud de todo lo que abarca: lo desdeñable para otros él lo acoge y lo celebra con la desvergüenza de un buhonero; lo vulgar resulta de pronto memorable en sus manos, lo más sagrado se revela grandilocuente o irrisorio, lo que parecía ruido y desorden y deshecho se transforma en belleza; los límites que todo el mundo consideraba intocables él los derriba como sin darse cuenta, en la pura expansión jovial de sus facultades.

Entre 1906 y 1918 Charles Ives, al mismo tiempo que prosperaba su compañía de seguros, vivió un período de fertilidad creativa quizás sólo comparable al que comenzó para Faulkner en 1928 con El ruido y la furia y le duró más o menos hasta Wild Palms, en 1939. Faulkner vivía entre la indiferencia más bien hostil de sus conciudadanos en Oxford, Misisipi, pero al menos sus libros se editaban y recibían en algunos casos buenas críticas y tenían unos pocos lectores. A Charles Ives no lo sustentaba casi nada más que el impulso solitario de su vocación. De él procede como un manantial de agua muy caudalosa y limpia la Tercera sinfonía, que es un adagio de sosiego entre la Segunda y la Cuarta. Entre unas cosas y otras a Charles Ives le dio tiempo a escribir un manual muy bien recibido por la gente de su profesión, El seguro de vida en relación al impuesto de sucesiones. Mientras Leonard Slatkin casi se descoyunta en el podio dirigiendo la Cuarta sinfonía yo me acuerdo de las tempestades de disonancias magníficas que muchos años después de Ives desataban John Coltrane o Charles Mingus: un clamor que asciende hacia el caos y súbitamente se resuelve en quietud y rumor, lluvia tenue en las hojas de un bosque cuando ha pasado la tormenta.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.