¿Por qué se producen terremotos de gran magnitud en la zona de Turquía y Siria?

La confluencia de cuatro placas tectónicas y dos fallas de gran longitud propicia que se puedan producir seísmos de mucha intensidad, hasta 50 en el último siglo

¿Qué ocurre en este rincón del Mediterráneo oriental? Que se da la confluencia de cuatro placas tectónicas, las de Anatolia, Arábiga, Euroasiática y Africana; esas piezas móviles del puzle que conforma la litosfera terrestre. La placa de Anatolia, con forma de yunque, se ve presionada al este por la Placa Arábiga, al norte por la Placa Euroasiática y al sur por la Placa Africana. El movimiento lento y gradual de las placas tectónicas provoca la acumulación de importantes esfuerzos en sus bordes que van deformando progresivamente las rocas de la corteza hasta su fracturación. Son las fallas, esas suturas de debilidad, las que pueden liberar de manera instantánea grandes cantidades de energía elástica acumulada, originando un terremoto.

Turquía es una de las regiones sísmicas más activas del mundo porque está atravesada por dos grandes fallas: la falla de Anatolia septentrional, que limita con la placa Euroasiática, y se extiende desde el altiplano armenio hasta el mar de Mármara; y la falla de Anatolia oriental, que limita con la placa Arábiga, y que dibuja en cierto modo la frontera de Turquía con Siria hasta enlazar con el arco de Chipre. Ambas fallas son de gran longitud (1.000 km y 700 km, respectivamente), lo que determina que puedan producir terremotos de gran magnitud (el tamaño sí importa).

Además, son fallas transformantes, que en el argot geológico quiere decir que las placas tectónicas se desplazan de manera lateral una respecto a la otra. Para colmo, en las fallas transformantes los terremotos suelen ser más superficiales, lo que puede hacerlos más peligrosos y dañinos. Un ejemplo muy famoso de falla transformante es la de San Andrés, que discurre a lo largo de 1.300 kilómetros desde México hasta Oregón, donde confluyen las placas del Pacífico y la Norteamericana; otra zona de grandes terremotos.

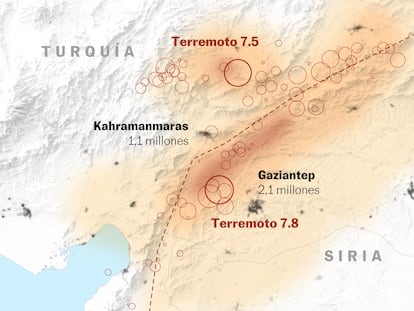

Los epicentros de los terremotos de esta semana se ubican sobre la falla de Anatolia oriental. El mayor de ellos (de magnitud 7,8) tuvo el epicentro localizado en un segmento meridional de esta falla, cerca de la frontera con Siria. Horas después llegó el segundo (de magnitud 7,5), localizado más al norte, en otro segmento de la citada falla. Si uno observa la disposición de las numerosas réplicas que han tenido lugar, verá que se alinean a lo largo de estos dos segmentos de la falla de Anatolia Oriental, siguiendo un camino tectónico que marcan también las cadenas montañosas del sureste de Turquía. El paisaje es un reflejo de la geología.

Como norma general, los terremotos son recurrentes en una misma falla, es decir, son repetitivos. En cuanto termina uno, el movimiento continuo de las placas tectónicas vuelve a acumular tensiones y deformar las rocas, hasta la próxima rotura. Esta es la historia de la vieja Anatolia, que atesora 50 terremotos de magnitud igual o superior a 6 durante los últimos 100 años. Las marcas de grandes terremotos están en el ingente patrimonio cultural de Turquía y en la memoria de sus gentes. Como ejemplo de adaptación geológica, recordar el avanzado diseño antisísmico de Santa Sofía de Estambul, que ha sobrevivido a más de 1.500 años de terremotos.

En el mundo se producen más de 300.000 terremotos cada año que pueden ser percibidos por la población. De ellos, solo unos pocos son de gran magnitud y pueden generar cuantiosos daños y víctimas mortales cuando tienen lugar en regiones pobladas. Desgraciadamente, es lo que ha ocurrido en la zona fronteriza de Turquía y Siria, uno de los lugares de mayor peligrosidad sísmica de la Tierra.

¿Hay contextos geológicos similares a Anatolia? Japón bien podría representar uno de ellos, con varias placas tectónicas (cuatro también) convergiendo en el Pacífico. En nuestra reciente memoria perduran aún los terremotos de Kobe (1995) y el de Töhoku (2011), este último con un tsunami devastador que arrasó la costa noreste de Japón, ocasionando la tragedia nuclear de Fukushima.

Decía el geólogo inglés Derek V. Ager que “la historia de la Tierra es como la vida de un soldado, largos periodos de aburrimiento y breves momentos de terror”. Hay lugares de nuestro planeta donde los momentos de terror son más frecuentes; instantes que desgraciadamente nos recuerdan la fragilidad humana ante la fuerza de la dinámica terrestre.

Rosa María Mateos es Profesora de Investigación del Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España del CSIC.

Nosotras respondemos es un consultorio científico semanal, patrocinado por la Fundación Dr. Antoni Esteve y el programa L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’, que contesta a las dudas de los lectores sobre ciencia y tecnología. Son científicas y tecnólogas, socias de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas), las que responden a esas dudas. Envía tus preguntas a nosotrasrespondemos@gmail.com o por Twitter #nosotrasrespondemos.

Coordinación y redacción: Victoria Toro

Puedes seguir a MATERIA en Facebook, Twitter e Instagram, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.