Una crónica chihuahua

Pasan los días y no hay ni tema ni enfoque. Veo pero no miro. Pesa la losa de la lectura de los grandes

Nada: ni endecasílaba ni con fuerza para atrapar a uno por el cuello y no soltarlo hasta el final. Que no, que no sale… En casa no dicen nada, pero miran raro: murmuro y muevo los dedos como contando cuando no golpeteo rítmicamente la mesa. Vamos mal. Bueno, seguimos mal. Empezó todo hace tres semanas, con una doble traición: estaba de espaldas y se apeló a que “ya es hora de que los más veteranos os mojéis”. Veterano. Hacía aguas menores cuando el subdirector me invitó, desde el lavabo, a escribir crónicas. Caza mayor. Liga de Campeones del periodismo. Honor y gloria. Batida menor. Liguilla de futbol-sala de amigos de francachelas. Indignidad y condena: pasan los días y no hay ni tema ni enfoque. Veo pero no miro. Pesa la losa de la lectura de los grandes.

Ideas, ninguna; rituales, todos: para tomar notas, libreta con pedigrí, a lo Bruce Chatwin, pero dudo entre una moleskine o una leuchtturm1917, con la esperanza de que la calidad del contenedor inspirará la del contenido. En la pared del salón, exactamente como Gay Talese: 35 folios en tres hileras para tener otra perspectiva del texto, ver cómo se mueven escenas y fluye el lenguaje… Pero aquí todo muda en un otoño perenne de hojas con pocas frases, mucha flecha de rotulador fluorescente y regocijo indisimulado de la señora de la limpieza. Mientras, en el sotobosque del despacho, otra torre de libros, ahora con monstruos del género: Lugar común la muerte, de Tomás Eloy Martínez; Operación Masacre, de Rodolfo Walsh; Música para camaleones, de Truman Capote, e Inventario de Otoño, de Manuel Vicent.

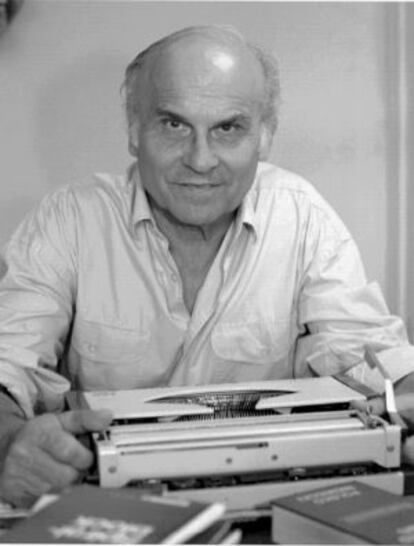

“Estoy harto de la palabra crónica: me tiene cansadísimo. Se usa demasiado, no se sabe qué dice, se confunde, se enarbola, se babea”, sentencia Martín Caparrós, as del género, tras su poblado mostacho. Es fácilmente imaginable como reportero con salacot y más ahora, frente a un espartano plato de arroz largo hervido en el restaurante de la viajera librería Altaïr de Barcelona, donde, fugaz, presenta Lacrónica (Círculo de Tiza), neologismo con el que bautiza su autobiografía profesional: selección de textos con reflexiones sobre el género y el oficio. Anima el maestro a leer e imitar, como ya he hecho con su lista de libros fundacionales. “No hay más base posible que la imitación: alguien imita a uno, a tres, a seis; de la mezcla de lo imitado y los deslices del imitador va surgiendo —o no— algo distinto”. Más aire: “La ventaja del cronista es que, a diferencia de otros periodistas, no sabe lo que busca”.

Salvado. O no. “El cronista sabe que todo lo que se le cruza puede ser materia de su historia y, por lo tanto, debe estar atento todo el tiempo, cazador cavernario”, añade. Ay, ay. “El cronista es, sobre todo, cazador de principios; de esa primera frase depende la suerte del resto”. Dios. “Hay que concentrar en 15 o 20 palabras la dosis suficiente de sorpresa, de interés, de intriga, de excitación como para que alguien se diga quiero seguir leyendo; el principio ha de producir sensaciones, inquietudes”, cierra Caparrós, tan especialista en medir palabras que su prosa está trenzada de endecasílabos, como la de Leila Guerriero. Ni murmullos ni tamborileos. Adiós.

Lo más cerca de un tema y un tono que contuvo la libreta fue ir al último número de los delfines del Zoo de Barcelona antes de su prohibición; pero quedó atrás: las notas se resfrían, palidece el fulgor de cuando fueron tomadas y en su proceso febril la letra se hace ininteligible… “Como para el resto de este oficio, la crónica demanda pasión”, me recomienda desde una discreta esquina de la redacción Ramon Besa, lo más cercano en este diario a Josep Pla. Coincide con dos grandes: Oriana Fallaci (“No se puede vivir sin pasión; todo lo que hago lo hago por pasión y con pasión”; y así escribía y entrevistaba ella) y con Ryszard Kapuscinski (“Para tener derecho a explicar se debe tener un conocimiento directo, físico, emotivo, olfativo, sin filtros, de lo que se habla; debemos olvidar la existencia de uno mismo”).

Xavier Theros, capaz de perseguir a la carrera al último afilador para conseguir una historia y que de una foto pergeña una instructiva crónica de la ciudad (acaba de recoger las mejores que ha vertido en esta página en Barcelona: secretos a la vista, Comanegra), sugiere: “Estaría bien una sobre cómo trabajáis en la redacción, el ambiente…”. No lo parece, pero creo que es buen amigo. Le insinúo que ya me hundo solo y que no deseo facilitar tanto mi finiquito.

“Lo peor de este género es la crónica entendida como una suerte de manierismo, que quiere estar por encima de lo que cuenta, que busca cierta elegancia formal con la que cubrir cosas de poca altura, o pavadas… Las llamo crónicas caniche”, recuerdo ahora que dejó caer Caparrós. Sudor frío. Relectura. No, esto no es un caniche. Es algo peor: su liofilización. Una crónica chihuahua. Sólo espero que el cese no me pille en el retrete. Nada, ni al final salió endecasílaba.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.