España y yo somos así: el nuevo Alatriste tiene las virtudes y los defectos de toda la saga

‘Misión en París’, la octava entrega de la serie de Pérez-Reverte, cumple su promesa de entretener, pero revela las debilidades recurrentes de su autor: personajes estereotipados, erudición abundosa y un afán didáctico

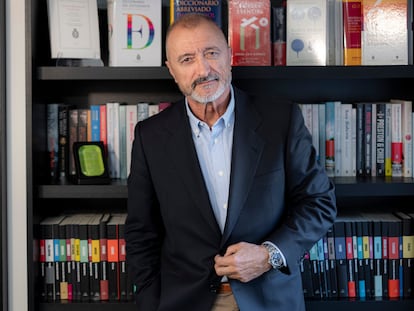

Hay escritores cuya figura pública dificulta la recepción y la percepción serenas de sus libros. En el caso de Arturo Pérez-Reverte, el personaje mediático —peleador, siempre dispuesto a la última refriega verbal en las redes o en las páginas de opinión— proyecta una sombra que inevitablemente condiciona cualquier lectura. Su tono bronco, retador, omnipresente en columnas y entrevistas, divide a lectores y detractores con la misma intensidad. Sus seguidores forman una inmensa cofradía que lo adoran como maestro del relato aventurero. Pero hay también una legión de opositores que lo critican o lo detestan por sus opiniones contundentes, por su prepotencia discursiva.

En ese sentido, Arturo Pérez-Reverte es un fenómeno: su figura y sus decires polarizan. A menudo esas palabras eclipsan el valor de la propia obra o, por el contrario, le dan un protagonismo inusitado, pues sus declaraciones multiplican la repercusión de los escritos. Su voz de columnista, sus tuits afilados y su pose de espadachín en eterna refriega hacen que sus libros se lean bajo el peso de su persona y de su personaje. En esa circunstancia cuesta emitir un juicio sereno de sus novelas. Él mismo las publicita con arranques retadores y achulapados. Y con generalizaciones indebidas acerca de lo que es España, su pasado, su desgracia o su fatalidad.

Sin embargo, una obra debe ser juzgada por sí misma, por lo que propone, aquello que logra y aquello que deja inconcluso. Este es el caso de Misión en París, la octava entrega de las aventuras del capitán Alatriste, un libro que ejemplifica las luces y las sombras de su autor: un narrador de instinto, un incansable documentalista capaz de recrear el pasado, pero a menudo lastrado por su propia erudición y por la pesada carga de sus reflexiones sobre la decadencia de España. Pérez-Reverte es un narrador infatigable, sí, que ha hecho de la historia un escenario frecuente en el que localizar sus duelos y conspiraciones.

Con Misión en París retoma ahora el hilo en donde lo dejó: en las tinieblas y en los conflictos religiosos de la Europa del siglo XVII, con un Imperio español que oscila entre grandeza y decadencia. El autor domina la mecánica de la aventura. Las primeras páginas de Misión en París establecen de inmediato un clima de urgencia, la premura de la intriga, la precisión de los escenarios. París aparecerá recreada como una ciudad en ebullición, con callejas donde acechan espadachines y con salones donde se cruzan diplomacias y traiciones. La novela se deja leer con fluidez, herencia tanto del folletín como de la tradición del gran relato de capa y espada. En algunos pasajes el ritmo es trepidante, como quien avanza con avidez en una serie por entregas.

Aquí, Diego Alatriste y Tenorio, acompañado de sus fieles —entre otros, el poeta Francisco de Quevedo, el aragonés Sebastián Copons y el narrador Íñigo Balboa— se desplaza a París y a otro emplazamiento francés para emprender y completar una misión secreta urdida por el conde-duque de Olivares. El telón de fondo es el asedio a La Rochelle, lugar en donde los hugonotes (los calvinistas franceses), respaldados por los ingleses, resisten al cardenal Richelieu. Se trata de una circunstancia que podría alterar el curso de la historia. Pero… Nos hallamos ante un episodio con un cameo breve y un guiño, el de los mosqueteros de Dumas, que el autor incorpora como un homenaje personal.

A menudo las palabras del autor eclipsan el valor de la propia obra o, por el contrario, le dan un protagonismo inusitado, pues sus declaraciones multiplican la repercusión de los escritos

En principio no se puede negar la agilidad del relato, esa virtud que Pérez-Reverte cultiva desde la primera entrega de la saga, allá por 1996. El ritmo es, en ciertos momentos, vertiginoso, los diálogos son breves, sin florituras discursivas, y las escenas de acción se suceden con precisión. Estamos ante el género de capa y espada en su esencia, un divertimento que arrastra al lector por tabernas oscuras de gentes de mal jaez, de vinazos y compadreos, por palacios de intrigas varias y por campos de batalla encenagados no solo por el barro, sino también por excrementos y sangre.

Alatriste, un veterano de Flandes, sigue siendo el arquetipo del soldado curtido, con mayor amargura y algo más hablador, menos hermético. Íñigo Balboa es quien narra. De hecho, lo que leemos forma parte de sus memorias de senectud: un lance ocurrido cuando frisa la veintena. Pero aquí radica una de las pegas del libro: esta agilidad, tan celebrada, no compensa la superficialidad que impregna a los personajes y, sobre todo, la concepción histórica que subyace en la obra. Pérez-Reverte nos presenta una España imperial que declina estéril e infecunda.

Alatriste encarna una vieja idea que procede del Cantar del Mío Cid y que suele ser leitmotiv de Pérez-Reverte: el buen vasallo que, “si oviesse buen señor”, brillaría en toda su eficacia. Es el leal servidor del rey católico, el mercenario que se queja de la corrupción de Olivares o de la ineptitud de los poderosos, pero que, al fin y al cabo, obedece y actúa en las crisis. ¿Acaso no es esto una concepción esencialista de la identidad nacional? Con Alatriste estamos ante un héroe “muy español” que perpetúa el cliché del individuo estoico ante el caos colectivo, que a la vez ignora las complejidades sociales, económicas y culturales que verdaderamente explican la decadencia del Imperio.

Como el relator es Íñigo Balboa tampoco podemos pedirle grandes lucubraciones. La narración tropieza en un aspecto crucial: la perspectiva de Íñigo Balboa, que observa a los personajes desde fuera, limita su profundidad. Íñigo, como narrador en primera persona, describe lo que ve y oye, pero no accede a los pensamientos íntimos de los demás, y menos aún a los de un Alatriste que habla poco y revela menos. El capitán es un enigma, ¿una esfinge con secreto? Al menos se nos presenta como una figura de silencios y gestos contenidos, que nunca se confiesa directamente al lector. Esta opacidad, aunque coherente con su carácter y con el narrador, deja efectivamente un vacío: no sabemos qué piensa allá en lo hondo, qué siente más allá de su código de honor. Los secundarios —el villano artero, el amigo leal, la dama esquiva— son igualmente superficiales. Íñigo los describe con detalle, pero solo en sus acciones: un francés gesticula con arrogancia, un español fanfarronea, una mujer suspira. Nadie se quiebra, nadie se revela.

Pérez-Reverte no solo reinventa el lenguaje del siglo XVII, sino que lo hace con tal naturalidad que el lector se sumerge en él sin esfuerzo

Esta perspectiva externa refuerza la sensación de que los personajes son arquetipos. Alatriste, con su laconismo, es el héroe trágico de siempre; Íñigo, el escudero fiel que no ha evolucionado desde su juventud. Los demás son figuras de cartón: el personaje cordobés habla como un cordobés de manual, el francés como un gabacho. Personajes planos. No hay matices ni sorpresas, porque Íñigo no puede —o no sabe— mirar dentro de ellos. Tras tantas novelas, esta falta de vida interior pesa. A una saga longeva, algunos lectores le pedimos personajes que crezcan, que se quiebren, que se sorprendan y nos sorprendan. Sin embargo, en este relato todos están fijados en su molde inicial.

Los personajes, delineados con trazos gruesos propios del género, carecen de profundidad psicológica. Alatriste es el prototipo del aventurero cansado y cínico, Quevedo un ingenio literario que nos viene de la historia real y los antagonistas —Richelieu y los hugonotes— espectros que justifican la espada.

En suma, Misión en París es un regreso competente a la saga, ilustrado con la habitual capacidad de Joan Mundet. Podrá satisfacer a los seguidores de Alatriste, ese mito literario estudiado en institutos y conocido incluso por los no lectores. Pero para quienes busquen en la novela una disección crítica del pasado, más allá de una evasión aventurera o de un lamento regeneracionista, esta entrega confirma las limitaciones de Pérez-Reverte: un narrador hábil, sí, pero atrapado en una visión de España que, como el propio Alatriste, se queja de sus señores sin rebelarse contra el sistema.

Y lo que lastra es su mayor logro. El gran acierto de la novela reside en su naturaleza de folletín trepidante. Pérez-Reverte maneja los hilos de la intriga con una destreza admirable, arrastrando al lector en un torbellino de duelos, intrigas cortesanas, espías y emboscadas. En sus mejores momentos, el libro recupera la tradición de la novela de aventuras, esa que se devora de un tirón, ansiosa por saber qué le ocurrirá al héroe en el siguiente capítulo. A esto se suma el domino lingüístico del autor, una recreación anacrónica. Pérez-Reverte no solo reinventa el lenguaje del siglo XVII, sino que lo hace con tal naturalidad que el lector se sumerge en él sin esfuerzo. El idioma de Alatriste, Quevedo o el conde-duque de Olivares suena auténtico, lleno de modismos y giros que dotan de una verosimilitud insuperable al mundo narrado. Con locuciones actuales bien insertadas en el castellano presuntamente viejo. Este es sin duda uno de los mayores logros de la novela y de las anteriores, que justificaría la atención de tantos lectores. Es un ejercicio de erudición…

Pero la erudición tiene en esta novela un efecto o defecto. Una paradoja. La narración se ve a menudo interrumpida por largas descripciones sin elipsis que, aunque informativas, detienen el ritmo. Por ejemplo, el relato se demora en minucias como la forma en que Íñigo Balboa sube a un caballo o la compleja configuración de una corte, lo que transforma un pasaje de acción potencial en un cansino didactismo.

Y si de didactismos hablamos hay otro aspecto. El peso de una tesis: cuando la aventura se vuelve pedagógica. El mayor escollo de Misión en París reside en su carga ideológica. Como en otras obras de su autor, y en su periodismo, a la novela le “duele España”. Esta preocupación se cuela en la narrativa a través de pasajes en los que Alatriste o su pupilo, Íñigo, reflexionan sobre la decadencia del Imperio, la traición de sus élites y el carácter cainita del pueblo. Son intromisiones del autor. Estas digresiones, aunque no sean grandilocuentes, transforman la novela de aventuras en otra cosa: un vehículo para la tesis personal de Pérez-Reverte. Si bien un autor tiene derecho a introducir sus ideas en la obra, aquí el didactismo es demasiado evidente y, para muchos lectores, puede resultar un lastre.

En algunas páginas, la novela se debate entre ser una trepidante historia de capa y espada y un sermón sobre la condición de España. El folletín se carga de un peso que no le corresponde, perdiendo su ligereza y su espontaneidad, que es lo que ya pasaba desde la primera entrega de la saga.

En definitiva, Misión en París es una obra que cumple su promesa de entretener, con un empleo habilidoso del lenguaje, con una trama bien hilada. Al mismo tiempo revela las debilidades recurrentes de su autor. Sus personajes estereotipados, su erudición abundosa y, a veces, ostentosa, y su afán didáctico son cargas que le impiden alcanzar una hondura mayor. Es una novela que, como su creador, se mueve entre la fascinación de sus seguidores y el recelo de sus detractores. Gustará a quien sepa disfrutar de su virtuosismo y didactismo sin exigirle más de lo que está dispuesta a dar. Es un folletín, sí, pero a veces se nos pone grave y severo sin que de verdad sepamos qué anida en el interior de Alatriste y sus compinches. A lo peor, el protagonista es una esfinge sin secreto.

Misión en París

Alfaguara, 2025

360 páginas, 21,90 euros

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.