Sin autor, da lo mismo

La fama contemporánea no tiene reglas y frente a esta democrática anomia todos podemos ser famosos

Trascendidos y off the record son modos de producción de la noticia. Recursos problemáticos, ya que el lector no está en condiciones de decidir cuánto va a creer del trascendido, justamente por el anonimato de la fuente. Sin duda, el secreto de la fuente posibilita la recolección de datos vergonzosos, comprometedores o amenazantes para un informante cuya identidad es necesario preservar de la justicia, la cárcel, la venganza o la muerte. El secreto de la fuente es una última instancia, cuando la noticia ha sido rodeada, por su misma naturaleza, de una cortina infranqueable salvo para el insider que se ofrece (por las razones que sean) a hablar ante el periodista. Estamos habituados a leer testimonios de testigos desconocidos que, por lo tanto, solo tienen el certificado de hipotética veracidad que les otorga un periodista confiable.

Imaginemos que a las nuevas novelas que se publiquen se les borrara el autor o la autora. Mucho de lo que leeríamos en estas condiciones nos sugeriría preguntas tan inmediatas como difíciles de responder: ¿quién inventó esto?, ¿dónde lo cosechó? No son preguntas menores, porque conocer quién lo dijo es acceder a un instrumento que nos franquea mínimas condiciones para apreciar si le otorgaremos la confianza que produce aceptable verosimilitud o si vamos a negársela porque se trata de alguien que nos parece indigno de esa confianza.

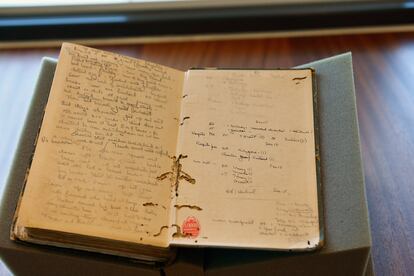

Libros sin autores. Imaginemos que se publiquen, para citar un clásico de los clásicos, algunos capítulos del Quijote, omitiendo los nombres de sus dos personajes principales. O que una novela como Orlando, de Virginia Woolf, fuera impresa sin referencia a su autora. Imaginemos que los poemas de Pessoa y los de Saint-John Perse se juntaran en un mismo volumen, traducidos al español, sin mencionar ni al autor de las versiones ni el año de publicación original. Imaginemos que algunas notas de Hemingway fueran mezcladas con otras del casi igualmente diestro periodismo que competía con él en diarios y revistas. Imaginemos, este sería el acabose, que Madame Bovary (con otro nombre) apareciera sin autor, junto a otras novelas sentimentales y dramáticas que no son excelentes, pero se parecen a la de Flaubert en temas, longitud y avatares. Imaginemos que los ensayos de Sartre fueran extraídos de Les Temps Modernes y se amontonaran en un volumen, mezclados con los de muchos imitadores, inteligentes y capaces, que lo siguieron por todo el mundo. Imaginemos una catarata de libros de realismo mágico latinoamericano, sin mención autoral ni año de edición.

Una prueba similar podría hacerse con el anonimato de seguidores del expresionismo alemán, del impresionismo francés, o de los diversos costumbrismos pictóricos que eclosionaron después de Goya. Solo las miradas más expertas podrían descifrar tal batiburrillo. Lo mismo puede decirse de la música mozartiana escrita después de Mozart, o el tono grave de imitaciones que siguen a Beethoven por el lado más lúgubre y engañan a oyentes inexpertos. Sin el auxilio del programa de mano, ¿cuántos miembros del honorable público pueden guiarse en un concierto de lieder que vayan de Schönberg a Alban Berg? ¿Cuántos reconocen los poemas que inspiraron las canciones románticas?

Seguramente estas preguntas no alcanzan al periodismo sin firma, porque, como diría el antes mencionado ensayista francés, se lee deprisa y se lee mal. Hace unos días, mientras esperaba mi turno en un consultorio, terminé de leer el diario. La espera era larga y no me quedaban sin hojear ni siquiera los avisos de venta de propiedades. Miré a mi alrededor y se lo ofrecí a una dama de mediana edad que también estaba esperando. Me dio las gracias cortésmente, pero lo rechazó. Le pregunté si no le interesaban los diarios. Me contestó lo que yo merecía por improvisar esas encuestas: “Dicen todos lo mismo”.

Me consta que esto no es cierto, pero no insistí y pasé a otra pregunta, porque soy de una curiosidad indiscreta cuando hablo con desconocidos: “¿Cómo se entera de lo que sucede?”. La señora respondió con impertérrita seguridad: “Todo el mundo lo sabe”. Estuve a punto de preguntarle por la televisión, pero me abstuve allí.

La dama me había dado una respuesta que no necesitaba ni autor, ni fuente, ni nombre propio firmando la noticia. Los editores de periódico lo saben o lo intuyen. Si la noticia comenzó hace siglos circulando anónima, y siguió anónima o bajo seudónimo para evitar persecuciones, hoy puede ser anónima porque quizá solo valgan los nombres de quienes brillan en otros rubros: grandes premios y medios audiovisuales, mujeres bonitas o participantes que se animen a ser agresivos y logren ser muy cómicos. Hoy la firma es un cuerpo, las muecas del rostro, los gritos o las bromas fáciles, el estilo de la ropa y del peinado. Como no soy nostálgica, miro este panorama y me digo: tanto mejor, porque siempre es interesante que las cosas cambien.

La fama contemporánea no tiene reglas y frente a esta democrática anomia todos podemos ser famosos. Solo es imprescindible el golpe de suerte.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.