¡Alerta naranja!

El sopor, arrullado por el zumbido de los aparatos de aire acondicionado, me propicia un sueño clasista, racista y reaccionario

1. Abanicos

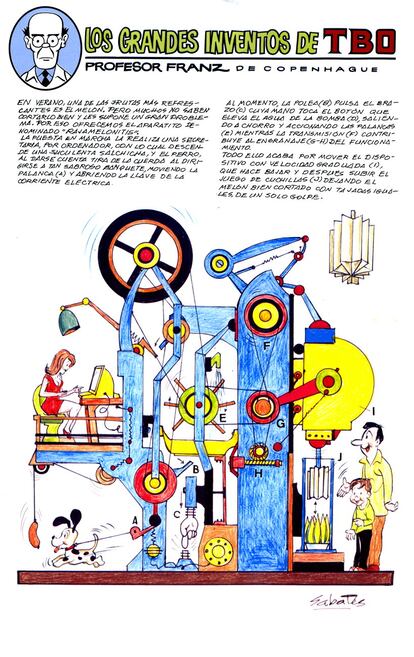

Cuarenta y dos grados centígrados en el termómetro que arde en el exterior de la ventana del cuarto donde escribo. Casi no da tiempo a que el hielo que echo en el johnnie walker llegue sólido al líquido ambarino e intenso cuyo color me evoca el de las puestas de sol de Homero. Las ideas se secan, mezclándose en una especie de ápeiron sin principio ni fin, por lo que opto por la siesta en el sillón de orejas, tan pegajoso estos días saharianos. El sopor, arrullado por el zumbido de los aparatos de aire acondicionado, me propicia un sueño clasista, racista y reaccionario cuyo telón de fondo es también el bochorno: estoy sentado en el suelo de un sórdido recinto que recuerda los claustrofóbicos espacios de la inacabable franquicia Saw. En un extremo, un soñoliento punkah wallah de aspecto vagamente paquistaní mueve el aire accionando, mediante un largo tirador como de rafia, un enorme abanico que cuelga del techo, igual que hacían los siervos de los colonialistas británicos para refrescar al atardecer a sahibs y memsahibs, cuando se sentaban en el porche a degustar sus gin-tonics y pergeñar nuevas perrerías para infligir a los lejanos súbditos de su majestad imperial. De repente, caigo en la cuenta de que el rostro de mi punkah wallah me resulta familiar. Sin salirme del sueño escarbo en mi memoria y encuentro la imagen de mi querido profesor Franz de Copenhague, aquella historieta inmortal que se publicó por primera vez en el TBO en 1934, en plena República española. Los estrafalarios inventos de Franz, enormes ingenios saturados de poleas y mecanismos que servían para facilitar la vida a las masas (máquinas para subir la cremallera de los vestidos de señora, para pinchar aceitunas, periscopios para ver la película si te tocaba alguien alto en la fila de delante), fueron alimentados por muchos dibujantes de la élite de la historieta española de la edad de plata: Ramón Sabatés, Benejam, Nit, Serra y algunos más. La imagen del profesor Franz, sin embargo, no cambió nunca, y solía estar enmarcada en un círculo en cada historieta: visto ahora, sine ira et studio, aquel rostro se me parece muchísimo a una caricatura del físico (como Franz) y portavoz Pablo Echenique. Eso fue lo que me despertó.

2. Periodismos

¡Qué grande es Valle-Inclán! Y lo es hasta cuando agravia e insulta a los que desprecia, algo que heredó sin duda de los grandes escritores del siglo XVII, cuando aún se podía llamar al poeta rival “almorrana de Apolo” sin que te armaran un juicio por odio. Miren lo que decía el gallego de la promiscua tatarabuela del nada homérico regatista residente en Abu Dabi: “La majestad de Isabel II, ajamonada, lardosa, pandorga, túrgida, retaca y botijona”. Lo que debe de aliviar poder explayarse de ese modo, llegado el caso. Ya sé que en este punto hay que ser muy bragado/a para admitir reciprocidad, pero unas veces toca vino y otras agua. Lo de la libertad de expresión viene a cuento de los cambios que se pueden apreciar en la esfera de los medios de comunicación siempre que se acerca un periodo electoral y hay que ponerse a tono en la línea de salida. Desde los accionistas y sus modelos de negocio hasta los redactores y más allá, los medios (escritos, digitales, audiovisuales) limpian, barren o reordenan sus casas con vistas al añito largo de encuentros electorales que empiezan en Andalucía y terminarán quién sabe cuándo y cómo. Un ejercicio intelectual que recomiendo es leer, a diario durante una semana, periódicos en papel y digitales y comprobar cómo cada cual se va posicionando: cosas veredes, improbables míos. En todo caso, la grandeza (si la hay) de los periódicos está en sus redacciones, incluso en estos tiempos en que el periodismo ya no es lo que era ni podrá serlo nunca más. Para una panorámica documentada y polémica del último cuarto de siglo del periodismo internacional en la época de internet, recurran a El periódico (Debate), de María Ramírez, que los paratextos editoriales definen como “ensayo nostálgico y, sin embargo, optimista”; yo no lo tengo tan claro.

3. Librerías

En realidad, y como sugiere en su nuevo catálogo Feli Corvillo, propietaria de Polifemo, toda librería generalista es una especie de moderno Wunderkammer, un gabinete analógico y empapelado de curiosidades y maravillas donde es posible encontrar todo lo que uno quiere saber o disfrutar siempre que sea en letra impresa. Aunque no llegó a tiempo a la última feria, esta semana he dedicado buena parte de mi tiempo a Aniquilación (el título original, Anéantir, es el infinitivo: aniquilar), la última novela de Michel Houellebecq (Anagrama), uno de los novelistas internacionales más polémicos en activo. MH, que siempre ha tenido especial querencia por los entornos cercanamente distópicos (recuerden Sumisión), cuenta en Aniquilación, situada en 2027, diversas historias heteróclitas en las que se pueden rastrear su gustos literarios, desde el gótico hasta el thriller, mezcladas con una trama en la que alterna las sordideces de la política electoral, el espionaje, y un renovado interés por las historias personales, la amistad, la familia, el matrimonio. En Aniquilación, cuya extensión podría aligerarse sin que el lector perdiera demasiado, el viejo lobo nihilista que despotricaba sin cesar contra todo lo que estimaba lacras sociales o pecados civilizatorios, se ha convertido casi en cordero: existe el amor, nos dice, que libera y transforma, e incluso hay buena gente, como usted y como yo. Hablando de escenarios distópicos, me ha sorprendido gratamente la lectura de Mis últimas palabras (Random House), del argentino Santiago H. Amigorena, que tanto tiene que ver con La peste escarlata (1912), de Jack London (Visor). En ambas, un maligno virus (¿les suena?) ha acabado con la humanidad. La trama de Amigorena está fechada en 2086, y la de London, en 2073.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.