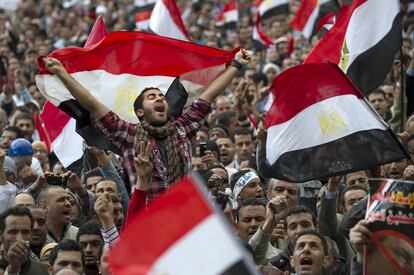

En el corazón palpitante de Tahrir

El general Alwani es un hombre religioso y practicante. También un torturador. Su historia se imbrica con la de una miríada de personajes en ‘La república era esto’, la nueva novela de Alaa Al Aswany sobre la revolución egipcia. ‘Babelia’ adelanta el comienzo del libro

El general Áhmad Alwani no necesitaba despertador. Tan pronto el almocrí convocaba al primer rezo, se espabilaba. Tumbado en la cama, con los ojos abiertos, permanecía murmurando las palabras de la llamada a la oración. Poco después, se dirigía al baño, hacía las abluciones aprisa y se acomodaba el pelo negro, teñido con esmero, salvo por un par de mechones canosos rebeldes que dejaba a ambos lados de la frente. A continuación, se ponía su elegante chándal y se dirigía a la mezquita cercana. El jefe de la guardia le había pedido más de una vez que construyera una mezquita dentro de la villa, con el fin de facilitarle su protección, pero el general Alwani declinaba la idea. Le gustaba rezar entre la gente, como cualquier otra persona normal, así que cruzaba la calle a pie, rodeado de cuatro hombres de la escolta, que vigilaban el recorrido con sus armas listas para abrir fuego en cualquier instante. Luego, a la puerta de la mezquita, se dispersaban: dos de ellos permanecían en el exterior, y los otros dos se quedaban de pie dentro del recinto, custodiando su persona mientras él rezaba...

En aquellos momentos, luminosos y bendecidos, el general Alwani abandonaba nuestro mundo. Una humildad profunda y sincera lo inundaba por completo, de tal suerte que ya no veía a los hombres de la escolta ni a los orantes, como tampoco pensaba en su cargo, ni en sus hijos o en su esposa. Cargaba con sus zapatos debajo del brazo, como cualquier otro, y avanzaba cabizbajo hasta llegar a una esquina alejada donde dirigía dos prosternaciones como saludo a la mezquita, y luego dos más al crepúsculo; continuaba con la glorificación a Dios y la solicitud de perdón hasta que daba comienzo la azalá, las palabras del imán. Pese a la insistencia de los orantes, el general Alwani rechazaba colocarse delante de ellos. Él siempre prefería rezar desde la última fila. Callaba y bajaba la cabeza con humildad y, a menudo, cuando el imán recitaba aleyas del Corán con esa voz dulce y agradable, se le llenaban los ojos de lágrimas. El rezo lo liberaba y lo hacía sentirse una persona nueva, limpiaba su alma y disipaba sus preocupaciones. La tranquilidad de espíritu lo inundaba entonces, como si el rezo fuera un trago de agua fría que se le ofreciera en pleno día de canícula, muerto de sed. A sus ojos, este mundo carecía de importancia y no tenía mayor valía que el ala de un mosquito, razón por la que no dejaba de sorprenderle esa lucha del ser humano en busca de sus propios intereses, o sus lamentos por conseguir satisfacciones efímeras. ¿Por qué tal avidez y rivalidad? ¿Qué ventaja albergaba la envidia, la mentira y la conspiración? ¿Acaso no éramos todos caminantes? O, a fin de cuentas, ¿no moriríamos todos? ¿Acaso un día no reposaríamos para siempre sobre la tierra húmeda y nuestras almas ascenderían hacia el Creador, para responder ante él de nuestros actos?

Tal día, de nada nos servirían el prestigio o la riqueza, pues solo las buenas obras nos salvarían.

Cincuenta y ocho años había vivido su excelencia el general Alwani como hombre religioso y practicante de su fe. No fallaba en ningún deber o tradición profética, como tampoco daba paso alguno sin asegurarse previamente de que fuera un acto lícito. Nunca en su vida había probado una gota de alcohol ni le había dado una sola calada a un cigarrillo de hachís —en realidad, jamás había fumado— y no conoció mujer más que en el lecho conyugal (salvo algunas aventuras sexuales sin consumar en su adolescencia, por las que le pedía perdón a Dios). Había hecho la peregrinación a la casa del Señor, alabado sea, dos veces, y la umrah, o peregrinación menor, en tres ocasiones. Respecto a la limosna para los pobres, el asunto no era precisamente breve: diez familias enteras vivían gracias a la ayuda mensual que les dispensaba de su propio bolsillo. Cuando alguno de ellos se lo agradecía, el general Alwani sonreía y murmuraba:

–¡Válgame Dios, hijo mío! No te he dado nada que me pertenezca. El dinero es de Dios y yo no soy más que su guardián. Cuento con que me menciones cuando invoques al Señor para que, tal vez, me perdone.

El general Alwani, a diferencia de muchos otros que ostentaban cargos elevados en nuestro país, prefería que la gente se dirigiera a él con el apodo religioso “hach” (lo habitual entre aquellos que han cumplido con la peregrinación a La Meca), en lugar de llamarlo “su excelencia el general” o “Basha”, Señor. Y helo ahí, volviendo a casa después del rezo. Como era su costumbre, se sentó a salmodiar el Corán en un cómodo sofá ubicado en el amplio recibidor. Comenzó con las dos azoras coránicas del refugio en Dios, a las que siguieron otras breves, antes de leer el pasaje de la azora de La Vaca que venía a apoyar el mensaje del noble hadiz: “Quien la lea en su casa por la mañana, evitará que Satán entre en ella en tres días”. Tras la glorificación a Dios y la solicitud del perdón, el general Alwani subió en ascensor a la segunda planta. Tomó un baño caliente y cubrió su cuerpo desnudo con un albornoz. Seguidamente, entró en la cocina para prepararse el desayuno.

Dos cucharadas grandes de miel de abeja de las montañas, de excelente calidad, con la que el embajador de Yemen en El Cairo le obsequiaba regularmente. Luego, varias tostadas con una capa gruesa de queso suizo, tan de su gusto, y, para terminar, unas tortitas bañadas con fresa y chocolate líquido, que hacía acompañar de un vaso grande de té con leche, al que le seguía una taza de café egipcio con su medida justa de azúcar.

¿Qué hacía después Su Excelencia?

Pues no hay nada malo en referirlo: su excelencia el general Áhmad Alwani se contaba entre los que practicaban el sexo por la mañana. Quizás aquello tuviera relación con sus largas jornadas de trabajo en las guardias nocturnas, de modo que, normalmente, lo suyo era una práctica matutina. Se sentó, pues, en el borde de la cama, mientras hacha Tahani, su esposa, dormía a pierna suelta. Extendió la mano hasta alcanzar el mando a distancia y sintonizó uno de los canales de sexo. Ajustó el volumen para que solo se escuchara en el interior del dormitorio, y clavó la vista en la escena picante de la pantalla hasta que se puso a tono. Entonces, se quitó el albornoz, lo dejó caer al suelo y se echó sobre su esposa, besándola apasionadamente mientras manoseaba su enorme cuerpo. La respuesta de esta, inmediata y ardiente, lo cogió por sorpresa, y supuso que probablemente también ella estuviera viendo la película desde debajo de la colcha. La rectitud del general Alwani, su distanciamiento de los vicios, la instrucción militar y su actitud solícita en el deporte, unido a un saludable régimen de comidas, conforman todos ellos factores que le hacían preservar una potencia sexual natural que no requería de estimulantes químicos. Mientras retenía en su mente las imágenes obscenas, atacaba y se movía en la cama con solvencia, como si se tratara de un hombre que aún rondara los cuarenta.

Alguien podría cuestionarse: ¿cómo un musulmán devoto como el general Alwani veía películas porno?

¡Qué pregunta tan absurda! Eso solo lo plantearía un ignorante o alguien lleno de odio... Es cierto que ver películas porno se contaba entre los actos calificados de indeseables por la ley islámica, pero no estaba entre los pecados graves, como matar, cometer adulterio o consumir alcohol. La escuela hanafí, una de las cuatro escuelas dentro del islam suní, podía permitir, en ocasiones, un acto reprobado, si ello apartaba al creyente de los pecados, basándose en la máxima de jurisprudencia: “Las necesidades legitiman las cosas prohibidas”.

Ciertamente, el general Alwani, en virtud de su alto cargo como jefe del Aparato, trataba a diario con las mujeres más hermosas de Egipto, muchas de las cuales deseaban acostarse con él a fin de aprovecharse de su poder. Además de ello, los servicios secretos extranjeros inducían a menudo a mujeres atractivas para que se colocaran en su camino y ejercieran algún tipo de influencia sobre él, lo chantajearan o espiaran secretos de Estado. Todos esos serios peligros lo perseguían, y él, ante las tentaciones que suponían aquellas féminas, perseverantes e impías, no tenía más que a su intachable esposa, ha cha Tahani Talima. Si bien superaba la cincuentena y lucía un cutis cuarteado por las arrugas, rechazaba someterse a unos retoques de cirugía estética, dado que eso era algo prohibido por la ley religiosa. El cuerpo de la señora Tahani había engordado hasta cubrirse de una capa de grasa que le llevaba a pesar más de ciento veinte kilos. Tenía una barriga descomunal que comenzaba inmediatamente debajo de sus pechos, oprimidos y descolgados, y alcanzaba su mayor protuberancia a la altura del ombligo. Desde ahí iniciaba nuevamente el descenso y en la parte baja, se remataba la media circunferencia. Esa singular barriga, en cierto modo masculina, era la responsable última de dar al traste con el apetito sexual del general Alwani, de no ser por las películas porno a las que recurría para inflamar su imaginación. En este sentido, Su Excelencia comentó una vez entre los amigos: “Si te ves obligado a comer el mismo tipo de comida durante treinta años, se hace imposible soportarlo si no le añades algunas especias”.

Una vez que la sesión matutina había tocado a su fin (el rezo, la lectura del Corán, luego el desayuno y el coito lícito), era el momento de trabajar. Nada más salió el general por la puerta de la villa, los soldados de la guardia le dirigieron el saludo militar, y uno de ellos se apresuró a abrirle la puerta del Mercedes negro blindado. Su Excelencia se acomodó en el asiento trasero y el vehículo comenzó a moverse lentamente, acompañado de dos coches de la escolta y cuatro motos conducidas por oficiales armados. La distancia entre su residencia y el edificio del Aparato no excedía la media hora, pero solía multiplicarse por dos, pues el jefe de la guardia se empeñaba en cambiar la ruta diariamente para impedir una eventual emboscada o un atentado terrorista. Por el camino, el general se dedicaba a leer los informes emitidos durante la noche y daba indicaciones urgentes por teléfono. En el instante que el coche atravesó la puerta exterior del organismo en cuestión, retumbó un grito: “¡Firmes!”, al que le siguió el sonido de los fusiles impactando sucesivamente contra el suelo, al tiempo que aquellos que portaban las armas se cuadraban haciendo el saludo militar. El general Alwani saltó del coche con agilidad y respondió al saludo de sus subordinados, que lo esperaban a la puerta del edificio. Estos, por los muchos años de trabajo al lado de Su Excelencia, habían adquirido la capacidad de leer su fisonomía, y aquella mañana, en aquel instante concretamente, se percataron de que estaba de mal humor. Los miró con el ceño fruncido y preguntó:

–¿Ha cantado el pipiolo? Uno de ellos respondió:

–El teniente coronel Táreq lo está interrogando, señor.

Las señales de excitación se hicieron patentes en la cara del general Alwani. Despidió a su ayudante, pero en lugar de subir a su despacho, en el tercer piso, una vez en el ascensor ordenó que lo bajaran a la sala de interrogatorios. Al abrirse la cancela de hierro, sonó un chirrido tétrico y la atmósfera del sótano, cargada de una humedad putrefacta, le golpeó los sentidos. El general avanzó respondiendo, uno tras otro, al saludo de los soldados hasta que entró en una sala amplia de ventanas estrechas y cuadradas, tapiadas con barrotes de hierro. Por cada esquina de aquel cuarto, se distribuían diferentes aparatos metálicos con brazos y ruedas. A simple vista uno podría pensar que se trataba de aparatos de gimnasia... Allí había un hombre con los ojos vendados que, colgando por las manos de una soga, se hallaba atado a una rueda de metal suspendida del techo. Estaba desnudo excepto por unos calzoncillos. Su cuerpo estaba repleto de cardenales y heridas, tenía la cara hinchada y sangre coagulada en la comisura de los labios y alrededor de los ojos. Frente a él, cuatro agentes y, sentado tras una mesa, un oficial que ostentaba el rango de teniente coronel.

Nada más ver al general Alwani, el oficial se puso en pie y se cuadró para hacer el saludo militar. El general se inclinó hacia él y comentaron algo entre susurros. Después, volvieron hasta donde estaba el hombre colgando, quien en ese momento soltó un gemido súbito, como si pretendiera dirigirle una súplica al hombre nuevo que se aproximaba a él.

Con un tono ronco, el general Alwani le preguntó:

–¿Cómo te llamas, chaval?

–Arbi Assayed Shusha.

–Habla más fuerte, que no te oigo.

–Arbi Assayed Shusha.

–¡Más fuerte!

Cada vez que el general le pedía que levantara la voz, los agentes le arreaban con un palo, así que el hombre siguió elevando la voz más y más, hasta que de repente rompió a llorar. En aquel momento, el general le hizo una señal a los agentes para que dejaran de pegarle y, después, con el tono sereno de un experto, similar al que emplea el médico para aconsejar a sus pacientes, dijo:

–Escúchame Arbi... Si quieres volver a casa con tus hijos, tienes que hablar, porque no te vamos a soltar. Te vamos a pegar hasta que mueras y te enterraremos aquí mismo. Nadie sabrá dónde estás.

–Señor, le juro que no sé nada –gritó el hombre con una voz llorosa.

–Por Dios que siento lástima de tu situación –aseguró el general con un tono compasivo–. Razona, hijo, y no tires tu vida por la borda.

–Tenga piedad de mí, señor –imploró el hombre.

–Eso mismo te digo yo, apiádate de ti mismo y habla de una vez.

El teniente coronel Táreq espetó alterado:

–¡Por la puta de tu madre!

Esa era la señal. Uno de los agentes se agachó entonces sobre un gran artilugio negro que parecía un aparato de aire acondicionado y tensó un cable grueso que terminaba en dos cabos redondos de metal. Los enganchó a los testículos del hombre y, seguidamente, apretó un botón del aparato. El hombre tembló con todo su cuerpo y soltó una serie de berridos que retumbaron por cada esquina de la sala... Las descargas eléctricas se repitieron varias veces, hasta que el general Alwani hizo que cesaran con un gesto de su mano. Su voz retumbó entonces como un trueno:

–Te hemos traído a tu parienta Marwa, y te juro por Dios que, como no hables, hago que el militar se la tire delante de tu cara.

–¡No lo hagan! –gritó el hombre.

El general Alwani giró la cabeza hacia los agentes y estos salieron de la habitación con presteza. Al punto, volvieron sujetando a una mujer que vestía una galabiya de estar por casa hecha jirones. Tenía el pelo desgreñado y en su rostro mostraba las marcas de haber sido golpeada... Se puso a dar voces y los agentes le pegaron. El hombre reconoció su voz.

–¡Soltadme!

El general ordenó a gritos:

–¡Desnudadla!

Los hombres se echaron sobre ella, y aunque la mujer trató de resistirse con coraje, ellos eran más fuertes y pudieron arrancarle la galabiya. Cuando quedó a la vista su ropa interior, el general Alwani se echó a reír.

–Pero ¡qué belleza! Qué suerte tienes, Arbi. El sostén de tu esposa es de algodón forrado. Estaban de moda hace tiempo. Lo llamaban el corpiño de Matusalén.

Los presentes estallaron en risas con la broma de su excelencia el general, carcajadas que mezclaron con sus propios comentarios jocosos. Entonces, el general ordenó con aire resuelto:

–¡Quitadle el sujetador! Dime, Arbi, ¿qué forma tienen los pechos de tu señora? Para serte sincero, mis preferidos son los pezones grandes y oscuros.

Los agentes le arrancaron el sujetador, dejando al descubierto los senos de la mujer, momento en el que ella profirió un grito prolongado.

El hombre se estremeció y se puso a dar voces:

–Ya basta, señor, hablaré, hablaré.

El teniente coronel Táreq se acercó entonces a él.

–Ya te digo si vas a hablar, hijo de perra, porque si no, los militares te la van a dejar preñada.

–Hablaré, se lo aseguro.

–¿Eres miembro de la organización?

–Sí.

–¿Cuál es tu zona?

–Shubra Al Jaima.

–¿Tu responsable?

–Abdul Rahmán Mutawali...

Por unos instantes se hizo el silencio. El general Alwani se alejó unos pasos hacia la puerta y con un gesto llamó al teniente coronel Táreq.

–Si hubieras traído a su esposa desde el principio –le dijo–, no te habrías cansado tanto.

El oficial Táreq esbozó una sonrisa agradecida.

–Que Dios lo guarde a nuestro lado, señor –respondió–.

Cada día aprendemos una lección nueva de Su Excelencia.

El general Alwani le dedicó una mirada paternalista y, seguidamente, le ordenó:

–Graba su confesión con imagen y sonido y escribe tu informe. Te espero en el despacho.

La república era esto

Autor: Alaa Al Aswany. Traducción de Noemí Fierro.

Editorial: Anagrama, 2021.

Formato: 432 páginas, 21,90 euros.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.