Chachachá: el baile que tenía otro acento

Un libro recuerda la historia de un género musical nacido en Cuba durante la renovada ansia por vivir de la posguerra que acabó triunfando en toda Latinoamérica

A Enrique Jorrín le gustaba tanto el ruido que hacían los pies deslizándose sobre el tablado de la pista que tomó de ahí el nombre: chachachá. Era un sonido cadencioso, sugerente y divertido, que, como muchos años después se cantaría en una de las canciones más famosas de Gabinete Caligari, tenía la culpa de sacarte a bailar. Jorrín, un violinista y director de orquesta cubano, fue el creador del más primitivo chachachá, un ritmo hipnótico y colorido que, surgido en los salones de baile de Cuba, una de las grandes cunas sonoras mundiales, se convirtió en género musical a mediados del siglo pasado.

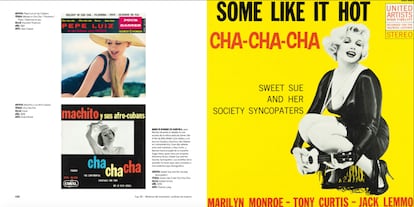

“En la isla de la Cuba existía el danzón, que venía de mezclar el son cubano y la danza, que tenía connotaciones de la música clásica occidental. Eran valses con unas estructuras muy marcadas, pero de ahí surgieron derivaciones. Una de ellas fue el chachachá. Tenía otro acento”, explica José Arteaga, coordinador editorial de Chachachá: un baile y una época, un lustroso libro, muy didáctico, publicado por el nuevo sello editorial de Gladys Palmera, la radio digital especializada en música latina. Al estilo de los tochos de la colección Taschen, el libro de Gladys Palmera tiene 416 páginas, es generoso en imágenes y reúne más de 800 carátulas, carteles y fotografías a todo color de esta época dorada del ritmo latino.

El acento distinto al que se refiere Arteaga responde a la sensualidad y mayor velocidad que, a mediados de los cincuenta, traía el nuevo ritmo hecho por las charangas, es decir, por las orquestas con flauta y violín. Muchos bailadores no se sentían cómodos con algunos danzones porque les gustaba cantarlos, pero no podían. Como buen observador, Enrique Jorrín se percató de ello y, al frente de la Orquesta América, empezó a experimentar algunos cambios, construyendo melodías rítmicamente sencillas, con las mínimas sincopas posibles e introduciendo en los montunos estribillos cantados al unísono por los músicos de orquesta. “Jorrín era una persona de gran inventiva. Incluyó el ingrediente del humor en el danzón. Ese ingrediente marcó el estilo del chachachá. Es un tipo de música que nació distinta. Ni servía para que la gente llorase como en el bolero ni para que se sometiesen a grandes descargas eléctricas como en el mambo. Nació para ofrecer buen rollo”, cuenta Arteaga.

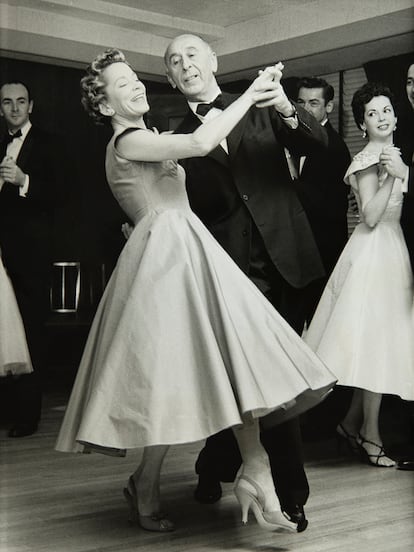

De esta forma, el chachachá, menos frenético que el mambo y más vivo que los danzones y valses, surgió como una especie de alegría nueva en mitad de una renovada ansia por vivir. “Era la época de posguerra. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y el mundo había visto tanta tragedia que necesitaba tener sonrisas, frenesí, baile… En definitiva, contacto humano. En el Caribe, en esos años nació el chachachá, pero también el mango”, explica Arteaga. Fueron los años en los que en EE UU se bailaron también estilos nuevos y rompedores como el twist, el surf y el rock’n’roll. Solo que el chachachá, lejos de quedarse constreñido a la isla de Cuba, cruzó fronteras y se hizo popular más allá de toda la región del Caribe.

Si el epicentro de este seísmo rítmico está localizado a finales de los años cuarenta en el salón Amores de Verano del segundo piso del restaurante Miami de la céntrica esquina de Prado y Neptuno de La Habana, donde la gente iba a bailar bajo la batuta de Enrique Jorrín, su impacto sacudió a todo el continente y más allá. Primero, el nuevo ritmo se extendió por todos los salones de baile de Cuba, que, antes del triunfo de la Revolución Cubana, era una fiesta de hoteles, gánsteres, cabarets, casinos y establecimientos nocturnos bajo la dictadura de facto de Fulgencio Batista donde la gente común y los turistas rumbeaban con las orquestas de moda y a la orilla del mar. De ahí, pasó a México. En los cincuenta, había dos potencias musicales en Latinoamérica: Cuba y México. La llegada a México de la Orquesta América, a la que pertenecía Jorrín, detonó el contagio, que terminaría por ser más global al colarse por EE UU con más fuerza a través de los emigrantes que llegaban a Nueva York y tocaban en grandes orquestas como la de Tito Puente.

El chachachá era ya imparable y, además, se vio beneficiado por el auge de los discos de larga duración (33 rpm), que ofrecieron por primera vez la posibilidad de que la música ya no solo se escuche, sino que también se pueda mirar. “La imagen juega un papel fundamental en el desarrollo del género”, explica Arteaga. “Los vinilos comienzan a tener una caratula muy artística. Hay mucho color y fotografías poderosas. Por eso, en las caratulas de los discos de chachachá todo el mundo baila, sonríe y tiene una vitalidad extraordinaria”. Especialmente, las mujeres. El ritmo queda ilustrado en portadas en las que, bajo una mezcla de creatividad, kitsch y elegancia, la mujer aparece siempre bailando, de forma sensual, descarada o desinhiba. Daba igual. Acompañada de congas o bongós, la mujer era el reclamo para una música que se bailaba en pareja y que tiene a su primera estrella femenina a Bubbles Darlene, una bailarina rubia y exótica que destacaba sobre las mulatas y pelinegras. También por su facilidad para dilapidar todo lo que ganaba en fiestas y por escándalos como el que la llevó a pasearse con un impermeable transparente y medio desnuda por La Habana en 1956.

Con la llegada del régimen de Fidel Castro en 1959 bajaron muchísimo la producción de discos y los conciertos. También los escándalos. Sin embargo, el chachachá ya era más que una moda a la que se sumaron estrellas de otros estilos como Sam Cooke, Tommy Dorsey y Bebo Valdés, entre otros muchos. Había saltado a la televisión a través del programa Arthur Murray Party, un espacio presentado por el bailarín más famoso del mundo, que contaba con cientos de academias de baile por el planeta. Y había contagiado incluso a las artes visuales: a muchísima producción latina, pero también a películas en las que se asocia a mujeres bellas y libres como a Marylin Monroe en Con faldas y a lo loco y Brigitte Bardot en Y Dios creó a la mujer. Sus bailes, como esos ritmos impúdicos y sensuales que llegaron medio siglo antes que el reguetón, ya serían imposibles de olvidar.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.