Una geógrafa chilena mapea los bosques de algas que impactaron a Darwin en el Atlántico sur

Alejandra Mora hizo el primer mapa de la especie Macrocystis pyrifera, asfixiada en buena parte del mundo por el cambio climático. “Patagonia se destaca por ser particularmente saludable”, asegura

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

A Alejandra Mora siempre le gustó contemplar los bosques de algas pardas desde Punta Arenas, en el extremo sur de Chile. Pero no fue hasta 2015, leyendo los diarios de viaje de Charles Darwin a bordo del Beagle, que acabó de entender lo que le fascinaban de ellas. En su periplo por Tierra del Fuego, el gran naturalista inglés observó un alga gigante denominada Macrocystis pyrifera que, según escribió en junio de 1834, “por su importancia”, merecía ser descrita de un modo especial. Dijo que brotaba de las rocas tanto en costas abiertas como en canales e incluso la comparó con las inmensas selvas tropicales terrestres. “Si por cualquier cataclismo se destruyera la vegetación forestal de cualquier país, no creo que perecieran tantas especies de animales como con la destrucción de esta alga”, añadió.

Aquel fue el gran puntapié para que la geógrafa chilena se decidiera a hacer su doctorado para mapear estos bosques a través de imágenes satelitales y “corroborar si están en los lugares que menciona Darwin, y qué ha pasado en estos últimos siglos”, explicó. En sus escritos, el naturalista identificaba la especie como “huiro” o “kelp gigante”.

Fascinada por esos diarios de viaje, la chilena revisó artículos científicos y se propuso hacer un ambicioso mapa para expandir el conocimiento actual de la biodiversidad de Chile. Siguiendo los pasos del naturalista, contactó con la Universidad de Cambridge. Y aunque no obtuvo respuesta, consiguió que becaran su estudio en Oxford: “Toda las cosas se han dado bacán desde entonces”, asegura esta mujer de 41 años, que publicó su trabajo en la revista Remot Sensing, y quiere en algún momento actualizarlo.

Para armar el mapa, recurrió a la detección satelital, imágenes de dron y tecnología de Google Earth Engine. Pero se dio cuenta de que, para poder hacer bien la investigación, tendría que aprender a bucear. Tomó clases y se unió al biólogo marino Mauricio Palacios, quien le propuso acompañarla en su próxima expedición a bosques de algas en el Estrecho de Magallanes. Mientras él indagaba la ecofisiología del ecosistema, ella mapeaba su extensión. Las primeras inmersiones no fueron tan sencillas como imaginó, pero pensó que eso también formaba parte de “meterse en un ambiente completamente alienígena”, diferente a lo que uno normalmente hace.

Catedrales submarinas

Mora quería entender esos paisajes submarinos a toda costa. Sumergida en el Estrecho de Magallanes, en la Isla Magdalena, en Aysén, en Niebla —cerca de Valdivia—, o en Malvinas, notaba sus particulares características. “Los bosques no son todos homogéneos, es como meterse en distintos barrios, ves la composición de las especies, las características de la frondas, la visibilidad, el tipo de agua o roca”, detalla.

En esas inmersiones también se dio cuenta de que la misma alga presenta adaptaciones morfológicas ajustadas a la costa donde reside. Puede encontrarse en zonas muy expuestas y golpeadas por el oleaje, pero también ha colonizado fiordos que reciben agua dulce del glaciar. A veces se ancla a los roqueríos para descender a profundidades superiores a los 60 metros, mientras que otras aparecen y desaparecen al ritmo de las mareas.

Por dentro, son como “catedrales del mar” que canalizan las embestidas oceánicas, explica Mora. Toda la energía se bifurca en millones de direcciones. Y mientras que por fuera puede ser muy turbulento, en el interior, “hay espacios muy pacíficos, calmos, de algas danzantes”, cuenta. “Las frondas se mueven con una corriente suave, deslizándose de un lado a otro; el ronronear de las aguas entremedio”, describe.

Las largas hojas son color ocre o pardo y cambian de color cuando entra la luz del sol. Allá en el fondo, las rocas suelen cubrirse de algas verdes y otras rojas —conocidas como gigartinas—, que absorben los últimos “rayitos del sol” como “una especie de jardín”. Prosperan esponjas que captan “todo este material orgánico”, además de erizos, estrellas de mar y muchos invertebrados en general.

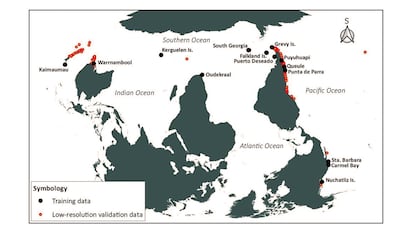

Mora mapeó el alga en todo el hemisferio sur y, mediante tecnología, lo extrapoló hasta obtener toda la distribución global de M. pyrifera en su extensión conocida. Desde Cabo de Hornos, en el extremo sur de Chile, por el Pacífico, hasta Alaska, además de las islas y costas subantárticas de Sudáfrica, el sur de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. “Es una sola especie y está muy extendida en el planeta”, recalca.

Bosques bajo amenaza

Aquellos bosques marinos aludidos por Darwin fueron dibujados con precisión por el comandante Robert FitzRoy y cartógrafo Pringle Stokes en el Beagle. Era importante. Si había algas, había más peligro de encallar con roqueríos. Mora comparó esas cartas náuticas que se hicieron del Estrecho, Cabo de Hornos y la Patagonia y vio que, básicamente, coincidían con lo que hay hoy. “Vemos que están haciendo una superposición súper buena; están en los mismos lugares”, asegura.

Después se preguntó por qué no habían cambiado tanto, al contrario de lo que sucede en otros lugares, como Baja California, en México, donde los bosques de algas se han alterado por el alza de las temperaturas, lo que las estresa e inhibe su reproducción. Pero durante los últimos 40 años, en sectores subantárticos como Malvinas y las islas South Georgia, los grados costeros se han mantenido. Hay lugares en que la entrada de deshielos, posiblemente por el retroceso de los glaciares —según la geógrafa—, ha jugado a favor del alga M. pyrifera, al menos hasta ahora.

“La Patagonia se destaca por ser un espacio particularmente saludable para estos bosques”, destaca Mora, que colabora para la conservación de estos ecosistemas con la fundación Patagonia Azul. Según explica, en el sur de Chile se invierte mucho menos para mantenerlos vivos que en otros lugares del mundo, como EE UU o Canadá. Allí, señala, “se gastan muchos recursos, gente, tiempo y tecnología para buscar, quizás, las mejores cepas para mantener el bosque vivo, hacer restauración, plantar alga a mano, o campañas de buceo para sacar todos los erizos; todas medidas que son supercaras, muy difíciles de hacer, y con un éxito muy incierto”.

En el centro y norte de Chile, la mayor amenaza es la antropogénica; la gente que extrae los bosques de M. pyrifera y otras especies para el comercio, lo que genera un grave problema de deforestación submarina. En 2019, el informe Into the Blue, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), ubicaba a Chile como el mayor explotador de algas silvestres, incluída esta especie. En 2023, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura indicaba que estos fotosintetizadores representan un 20,4% del valor total de las exportaciones acuícolas y pesqueras chilenas, es decir, unas 618.000 toneladas.

En el mar patagónico, Mora dice que “se acostumbran a ver muchos más que peces”: hay crustáceos como langostinos de los canales (Munidas), cangrejitos ermitaños y del Kelp, la mayoría pequeños. Son sitios resguardados que funcionan como una “guardería” mientras crecen. Ya de adultos, se dispersan. “Es muy bello y tranquilo”, resume. Solo hay que cuidar de no enredarse y del frío, aunque ella ya se acostumbró.

Impulsada, como hasta ahora, por una curiosidad infinita por lo desconocido, sugiere buscar técnicas para ver si hay bosques más profundos. “Estamos en el borde de lo desconocido”, advierte. Por eso, cree importante que nuevos investigadores muevan ese límite. Sueña con, algún día, sumergirse en un batiscafo y descubrir lo que hay más abajo: “Si está la oportunidad de irme a Marte, de inmediato me anoto para aprender a ser astronauta; qué entretenido conocer ‘otro planeta’, y el océano es otro planeta”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.