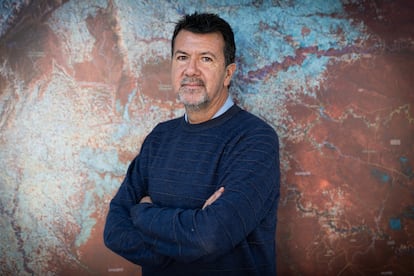

Rodrigo Botero: “En Colombia es indispensable el reconocimiento del ambiente como víctima”

El delegado del Gobierno Nacional en la mesa de diálogo con la guerrilla ELN, que cerró su primer ciclo, es una de las personas que más conoce sobre deforestación en el país

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

En el patio de la oficina de Rodrigo Botero (Villavicencio, 55 años), hoy delegado del Gobierno Nacional en la mesa de diálogo con la guerrilla ELN, hay un pino colombiano que sembró cuando tenía solo siete años. Se extiende por encima de la casa de tres pisos, alto y pesado, y él lo describe como uno de sus mayores triunfos. Botero, se podría decir, es un hombre de árboles. Como director general de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), ha sobrevolado cientos de veces la Amazonia y carga en su mente cada parche de selva que dejó de existir. Cita con seguridad cuántas hectáreas se han perdido, cuándo es temporada de quemas y cómo la deforestación, así como los problemas ambientales, son también un problema del acceso, uso y manejo de tierras. “En Colombia es indispensable el reconocimiento del ambiente como víctima”, dice en entrevista con América Futura.

Con el reciente cierre del primer ciclo de diálogo con el ELN, los medios han perfilado a Botero como el asesor ambiental en la mesa. Pero él prefiere no ser visto así. Su cargo, recuerda, es ser delegado, a secas. “Yo simplemente soy una persona que ha trabajado en temas de medio ambiente, pero eso no quiere decir que otros delegados que, por ejemplo, viven en el territorio o en comunidades negras no hablen del tema ambiental. O que quienes trabajan con derechos humanos no lo pongan como un tema jurídico respecto a la naturaleza como víctima o desde los gremios, en el debate de sostenibilidad” aclara. Y eso es lo que hace que estos diálogos de paz sean algo aún más novedoso: que el ambiente está en el centro.

Pregunta. ¿Tras el primer ciclo, hay alguna propuesta ambiental en la mesa sobre la que podamos saber?

Respuesta. Bueno, el lunes pasado se presentó lo del cierre del primer ciclo, que es cómo protocolizar y formalizar los acuerdos. De este, se desprenden dos componentes: el alivio humanitario en la costa pacífica – sin precisar aún el cómo y cuándo – y el alivio humanitario para la población carcelaria. Pero como lo han señalado tanto Otty Patiño [líder negociador del Gobierno] como Pablo Beltrán [jefe negociador del ELN], el enfoque ambiental es novedoso. Vamos a tener cosas como hablar de la casa común y de la madre tierra, un aspecto que, conceptualmente, nos hace migrar del antropocentrismo hacia el ecocentrismo, y ya nos lleva a una conversación sobre cómo nos debemos a este planeta.

P. El último diálogo similar fue con la ex guerrilla de las FARC. ¿Hay impactos ambientales que sean más típicos de este grupo y otros que sean más del ELN?

R. Sí hay impactos diferenciados, pero no necesariamente hay una caracterización del tipo de problemas que genera o generó cada uno. También hay que decir que el Estado, los diferentes grupos de desarrollo económico y otras economías ilegales también generaron impactos, así que tampoco son daños ambientales exclusivos de las dos partes de la mesa. Lo que habrá que pensar, entonces, es cómo hacer una caracterización de los efectos al medio ambiente en territorios con afectaciones de violencia armada. Pero, sobre todo, ver con una perspectiva de futuro cómo se puede planear una estrategia de restauración ambiental, teniendo como centro las poblaciones y uso del territorio, es decir, el ordenamiento.

P. Un proceso de paz implica la reparación a, por ejemplo, comunidades víctimas de masacres. ¿Cómo podría ser una reparación al ambiente?

R. En el centro, está la revisión de los modelos de ordenamiento (ambiental, productivo y de la propiedad) . Y para eso hay diferentes instrumentos. Hoy hay una clara voluntad gubernamental para poner una serie de fondos y recursos financieros significativos orientados para procesos de restauración en general, incluyendo áreas impactadas por el conflicto armado. También está esa misma disposición por parte de la cooperación internacional. Pero el punto de partida es que exista una participación activa, real y vinculante sobre el ordenamiento territorial, porque los ejercicios de participación vacíos lo único que generan es mayor descrédito y desconfianza en la población. Y si se habla de reparación no solo es sobre los impactos que dejó el conflicto, sino con los de otros actores. Por ejemplo, un río contaminado puede tener detrás tanto un accidente de derrame de petróleo como la voladura de un oleoducto. Esto, por poner los ejemplos clásicos, pero la reparación no se puede limitar a eso, debe entender todo lo que implica la conflictividad territorial.

P. Precisamente, José Félix Lafaurie, líder de Fedegán, el gremio ganadero, hace parte de los diálogos. ¿Cómo unir estas piezas cuando se sabe que uno de los principales motores de la deforestación en Colombia es la ganadería?

R. Yo destaco el acierto que tuvo el Gobierno no solo en incluir a Fedegán sino a otros gremios que seguramente tendrán participación en el proceso. Y es que antes de ir a la ganadería como tal, con Fedegan se pactó lo de la compra de tierras, que es el primer paso para una conversación sobre el modelo de ocupación y uso del suelo. Actualmente, no estamos orientando estos procesos a nivel nacional y esto es lo que está generando una conflictividad terrible, incluyendo que los sectores productivos agropecuarios estén entrando en conflicto con toda la base natural sensible de Colombia. Ahora, más allá de la compra de tierras, importa el dónde, por qué y para qué. Muchas tierras se han otorgado en otros momentos de la historia y esto no garantiza que se dé un desarrollo sostenible. Entonces en el caso de la ganadería hay que recordar que el mismo Fedegán ha propuesto que Colombia tiene que pasar a un modelo de reconversión ganadera sostenible. Y lo reiteró el presidente Petro durante el congreso ganadero, donde se invitó a José Félix a la Mesa.

P. De hecho Fedegán desde hace tiempo tiene proyectos piloto de ganadería silvopastoril (modelo en el que se integran árboles en la ganadería)…

R. Sí, pero no solo es un asunto de silvopastoreo, sino del enfoque. ¿Dónde se debe hacer ganadería y qué zonas debe liberar? Con o sin un modelo silvopastoril, uno no puede hacer ganadería en medio de Chibiriquete, eso deja de ser sostenible. Ser sostenible en la ganadería implica hacer una zonificación ganadera a nivel nacional y ver de qué áreas debe salir para cederlas a la restauración y conservación. Implica cercas vivas, enriquecimiento de suelos, protección de áreas, mejoramiento genético, uso de forrajes tropicales... En fin. Y esas reglas del juego hay que tenerlas claras, los mismos gremios quieren y deben participar en eso.

P. En el 2016, tras lograr el Acuerdo de Paz entre las ex Farc y el Gobierno, la deforestación llegó a su pico en Colombia. Eso generó una suerte de hipótesis: que era porque la guerrilla había sido una especie de guardiana del bosque. ¿Está de acuerdo y qué aprendizajes deja?

R. Yo lo he señalado en varias ocasiones: las Farc eran el “Estado” en muchas regiones. Y uno de los aspectos que más controlaban era el tema de cómo se otorgaban los derechos sobre la tierra y su uso. A eso se suma que ellos sí tenían unos manuales ambientales y de desarrollo propio que se cruzaban con consideraciones militares: mantener sus corredores y sus áreas de retaguardia. Eso fue poderoso y logró que se protegieran varias zonas naturales sensibles. Pero, hay que decirlo, las ex Farc también tuvieron un impacto ambiental negativo, como las mismas carreteras que se construyeron o zonas ganaderas y asentamientos que promovieron. Sin embargo, este escenario sí fue muchísimo más favorable en términos ambientales frente a lo que sucedió después del 2016. Es que en seis años perdimos más de medio millón de hectáreas alrededor del Chibiriquete, casi 700.000 en la Amazonia. Se habilitaron medio millón de hectáreas para la ganadería que consolidó las tierras baldías apropiadas y se duplicó en cinco años la población bovina total del área de frontera agropecuaria. El tamaño promedio de lotes indica que hay grandes inversiones, recambio poblacional, y un mercado de tierras que propicia el lavado de activos.

P. ¿Y qué lección dejó esto?

R. Reconocer que en esos territorios los que impartían justicia eran los grupos armados. Siempre he dicho que el que se tiene que reintegrar al territorio es el Estado y eso implica un proceso de transición explícito y progresivo. No es como que uno sale y el otro entra. Hay que reconocer y decir, “perdón, no nos vamos a tapar los ojos y reconocer que como Estado no estuvimos aquí”.

P. Estos diálogos también tienen dos precedentes importantes. La petición de Parques Nacionales Naturales de ser reconocida ante la JEP como víctima del conflicto y un capítulo entero de ambiente del informe de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo incorporarlos?

R. El precedente del ambiente como víctima es uno importante y debe incorporarse en este proceso de diálogo. Casos como lo que ha señalado Parques Nacionales Naturales, y sus mismos funcionarios, que hoy están expulsados y amenazados de una gran parte del territorio nacional, debería tener un punto obligado en una agenda de paz. Y no solo en los que se negocie con el ELN, sino con todos los grupos. Casi la totalidad de los grupos armados tienen conflictos territoriales con Parques Nacionales y agencias ambientales, que van desde asesinatos de funcionarios, hasta prohibición de la movilidad. Y es que no ocurre solo con esto, sino con el deterioro grave de las tierras de campesinos, de resguardos indígenas, territorios de comunidades negras, tanto a nivel ambiental como en su tradición cultural. Así que hay que tener una propuesta de restauración y acompañamientos para un cambio estructural. De nuevo, es indispensable ese reconocimiento del ambiente como víctima.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.