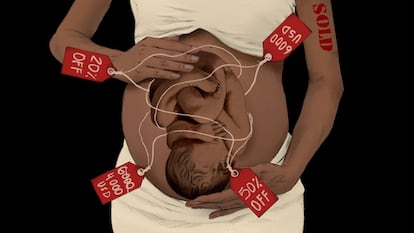

El limbo de los vientres de alquiler en Colombia: “Lo que no se prohíbe, se permite”

Si bien la UE incluyó esta práctica dentro de la ley de trata, el país andino sigue siendo una opción para miles de parejas nacionales y extranjeras. Muchas mujeres acceden por menos de 3.000 dólares

“La maternidad subrogada es un poco lo mismo que le pasa a una nana (niñera). Ella sabe que los hijos no son de ella y, aun así, hace todo lo que esté en su mano para cuidarlos y protegerlos”. Así describe la abogada bioeticista María Fernanda Pérez la práctica de los vientres de alquiler. Para la Unión Europea, sin embargo, es una forma de explotación reproductiva que entrará próximamente bajo el paraguas de la ley de trata cuando exista coacción. En Colombia, aunque se ha intentado regular en dos ocasiones, ambos proyectos de ley están archivados; no pasaron nunca el primer debate en la Cámara. “Y todo lo que no está prohibido, se permite”, lamenta Lina Morales, de la Red Jurídica.

Abogadas como Pérez, que buscan a una “mujer subrogante adecuada” y llevan los procesos civiles del cambio de nombre de los padres en el acta de nacimiento, cobran desde 7.000 dólares por caso. “Lo que ganan las mujeres varía mucho”, dice Pérez. Colectivos feministas y las propias mujeres que ofrecen su vientre en redes sociales aseguran que muchas aceptan por menos de 3.000.

Pero Lorena Restrepo* necesita al menos 7.500 dólares y una mensualidad por cada mes de gestación. “He escuchado que pueden pagar más si es en una clínica, pero vivo en Pasto [una ciudad al sur del país] y yo no puedo dejar a mis hijos solos durante 10 meses”, cuenta por teléfono. Esta madre soltera de 33 años mantiene a sus tres hijos con un poco más del salario mínimo (255 dólares). “Pero también he escuchado que pagan mucho menos, que a algunas ni siquiera les quieren pagar”, dice. La colombiana puso el anuncio hace poco más de un mes en Facebook y ya ha recibido 10 ofertas, pero ninguna supera los 5.000 dólares. “Quiero darles una vida mejor a mis hijos y celebrarle los 15 a mi nenita”, añade.

En el escenario actual colombiano, Lorena puede ofrecer su vientre, así como cualquier pareja, nacional o extranjera, puede pagar por él. No existe ninguna regulación de precios, ni condiciones, ni requisitos. Y mucho menos una asociación directa a la explotación reproductiva de esta práctica, como sucede en países como España, Francia, Alemania o Italia.

Para María Cristina Hurtado, abogada y politóloga feminista, este limbo es un reflejo de los intereses comerciales en el país: “Esto es un negocio multinacional que produce casi tanta plata como la pornografía. Los lobbies que están detrás son las clínicas de reproducción asistida y las parejas extranjeras que en Estados Unidos o Europa que compran niños por 60.000 dólares y aquí no les cuesta casi nada”. Para Hurtado, una de las voces más críticas contra los vientres de alquiler en Colombia, lo más grave es que sea la propia izquierda quien salga a defenderlo, “como una medida feminista”: “Voté a un Gobierno que se declaraba en contra de las políticas neoliberales y se están metiendo en lo más profundo de los derechos humanos. Estar en contra no es moralista, es defender los derechos de las mujeres y niños”.

En 2022, la Corte Constitucional exhortó al Congreso a regular la práctica para salir de este vacío legal. Esto incluía también la opción de prohibirlo. Sin embargo, hubo dos únicos proyectos de ley -uno presentado por Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, y otro por el propio Ministerio de Justicia- que no buscaban perseguir esa práctica, sino regularla. Pedían más o menos lo mismo, aunque incluían diferentes limitantes sobre la edad de las mujeres subrogantes o la nacionalidad de los “padres intencionales”. Dos parejas extranjeras que hicieron uso de la subrogación en Colombia denegaron la entrevista con EL PAÍS al conocer que participarían en el texto voces en contra.

Así, en ese vacío en el que sigue, el procedimiento actual en Colombia es relativamente sencillo. El primer paso, tras recibir la petición de una pareja que no puede o no quiere gestar su propio bebé, empieza la elección de la mujer subrogante por la clínica o por abogados particulares como Pérez. “La elegimos muchas veces del boca a boca. Nunca les pinto las cosas como no son. Les soy muy sincera: les digo que pueden morirse, que es igual de riesgoso que cualquier otro embarazo y que en caso de que los papás intencionales le pidan abortar, si el feto viene con enfermedades, lo tienen que hacer porque el material genético no es de ella. Es de ellos”, explica. Esa precisión, que los óvulos no sean nunca los de la mujer subrogante, fue de los pocos lineamientos que dio la Corte. De resto, prácticamente todo estaba por hacer.

La propuesta del oficialista Ocampo, sin embargo, abría la posibilidad de que el óvulo sí fuera de la mujer gestante. “Esto da parte de la falta absoluta de conocimiento de los tomadores de decisiones. Todos quieren salir a regularlo sin tener ni idea”, critica Hurtado. Ocampo explica en entrevista con EL PAÍS que “no fue un error, pero tuvimos que revisar esa primera versión” y que contempla volver a presentar otro proyecto de ley que permita esta práctica. “Lo ideal sería que no existiera la gestación subrogada, pero la Corte nos metió en un berenjenal en el que nadie se quiere meter porque eso quita votos. Es un tema difícil y quisimos restringirlo lo máximo posible. Este limbo es una mierda. Pero, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que aparezca alguna mujer muerta o niños víctimas de trata o prostitución?”. Y añade: “Colombia no se puede convertir en una fábrica de niños y la única opción es restringirlo lo máximo posible. Eso fue lo que nos pidió la Corte”. Sin embargo, el magistrado José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional de Colombia desmiente al congresista: “La Corte solo pidió que se terminara el vacío legal que existe, ya que generan paraísos para los intereses económicos. Es criticable que los congresistas le tiren el balón a la Corte porque deslegitima la democracia. Esos debates sociales se tienen que dar en el Congreso, como la otra centena de exhortos que hemos emitido”.

El mientras tanto es a lo que más le teme Morales, de la Red Jurídica, quien lamenta el peligro de que “el papel todo lo aguante”: “Hay muchas cosas que se añaden en los contratos que son completamente anticonstitucionales, como el obligar a abortar a alguien. Muchas de las mujeres que aceptan no conocen sus derechos. Esta es la consecuencia de un país sin normativa y lo que hace que esta práctica sea más apetecible para estos padres en Colombia”.

Olatz Mendiola, presidenta de la asociación Son Nuestros Hijos, que representa a familias creadas por gestación subrogada, coincide con que se regulen estas prácticas y pide que la legislación sea garantista. Rechaza la terminología “vientres de alquiler”, por resultar “muy ofensiva para las mujeres que han gestado a nuestras hijas e hijos”. Preguntada por los precios que suelen pagar en América Latina, explica que desconoce el dato, pero que el pago es necesario tanto al personal médico como a las mujeres “que voluntariamente donan su capacidad de gestar”, como “compensación por las molestias y riesgos que supone para ellas este proceso”. “La gestación subrogada es un modo de reproducción asistida dirigido a personas con problemas de salud que les impiden gestar o de infertilidad física o estructural y la adopción es una medida de protección a menores que toda persona, y no exclusivamente quienes no pueden gestar, deberían considerar”, cuenta mediante correo electrónico.

“Ven a las mujeres como vasijas”

La elección de la mujer subrogante, según cuenta Pérez, puede llegar a durar meses. Las candidatas se someten a exámenes “exhaustivos”: dos pruebas psicológicas, controles médicos y de laboratorio… “Después, contrato a dos empresas que se encarguen de ver su grado de exposición, si tienen antecedentes, si sus parejas están de acuerdo, si sus jefes las consideran responsables…”, narra. Más adelante, tras revisar que los “padres intencionales” tampoco tengan antecedentes penales, se realizan los cambios de nombre ante notario, con una prueba biológica que certifique que la mujer subrogante no tiene lazos genéticos con el recién nacido. “Puede que no a todas les parezca el trabajo de sus sueños, como quienes son recicladores o limpiadoras, pero ellas acceden y saben muy bien a qué. Al menos yo se los dejo muy claro”. Para la abogada penalista Helena Hernández el alquiler de vientres es un “cóctel perverso” que ve a las mujeres como “vasijas o contenedores”. “Es una falacia pensar que todo lo que no nos gusta soslaya nuestra integridad física o nuestra dignidad. Yo puedo ser empleada de servicio y puede no gustarme, pero no es indigno ni me cosifica como mujer. No se puede comparar con los vientres de alquiler, porque el producto del trabajo es la propia mujer. No puede apartar un vientre de lo que es la mujer”.

Con respecto al consentimiento Hernández es tajante: “El supuesto consentimiento del que hablan no puede ser superior al de la dignidad humana. Pasa lo mismo con la venta de órganos, por mucha libertad que queramos tener y haya órganos que no nos sirven, no lo hacemos porque sabemos que va a haber una captación de las personas más vulnerables... Eso lo entendemos, pero cuando son mujeres y encima hay niños involucrados, cuesta siempre más”. Y zanja: “Una política pública no se crea a partir de la excepción de quienes consientan, sino para la mayoría. Y menos cuando la minoría es la privilegiada”.

“No quiero dinero, quiero una casa”

Gladys Gómez* no quiere dinero. “Quiero una casa para poder vivir tranquila”, dice por teléfono. Es de Cali y nunca ha sido madre, trabaja “de lo que salga”. A veces en estética, otras como prostituta. “Si por mí fuera, que me adoptaran a mí también junto con el bebé, así sea para hacer aseo. No tengo ni para comprar una gaseosa. Solo un milagro va a hacer que desista de esta idea”, cuenta por mensaje de WhatsApp. En Colombia, el 37,6% de las mujeres no puede pagar la canasta básica de alimentación.

Por eso, si hay algo en lo que todas las voces consultadas -a favor y en contra- coinciden es en que Colombia se está convirtiendo en un lugar muy demandado por las familias, principalmente extranjeras. En los últimos cuatro años, Pérez ha llevado al menos 80 casos. “Esta práctica va cada vez a más”, asegura. Una afirmación que no sorprende a Hernández: “En Colombia confluyen todos los requisitos del negocio: precios bajos y una alta vulnerabilidad de las mujeres. Por muy difícil que sea para una pareja no poder ser padres, la paternidad no es un derecho. No puede existir el derecho a comprar un bebé”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.